Эдвард Норберт - Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества

- Название:Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-115575-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдвард Норберт - Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества краткое содержание

Зачем обезьянам понадобилось спускаться с деревьев? В какой момент произошло судьбоносное превращение обезьяны в человека? Почему не все обезьяны превратились в людей? Где находится прародина человечества? Чем половой отбор отличается от естественного? Почему праматерь человечества Ева жила на шестьдесят тысяч лет раньше праотца Адама? Какие преимущества дают потные ладони? Кто такие неандертальцы и чем они отличаются от денисовцев? Кто мы такие – венец эволюции или промежуточное звено? В этой книге рассмотрена полная история эволюции человека, становление рода Homo и изменения, которые сопровождали наших предков на протяжении тысячелетий. Благодаря сочетанию легкости подачи серьезного научного материала с энциклопедической широтой кругозора, книга читается как увлекательный приключенческий роман. Роман о нашей с вами эволюции!

Homo Sapiens. Краткая история эволюции человечества - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще одно «преимущество» митохондриальной ДНК с исследовательской точки зрения заключается в ее количестве. В каждой митохондрии млекопитающих содержится от двух до десяти полностью идентичных молекул ДНК. А в клетке митохондрий от нескольких сотен до двух тысяч. Чем больше энергии нужно органу для жизнедеятельности, тем больше в нем митохондрий. Наибольшее их количество содержится в скелетных мышцах, сердце и головном мозге.

Если мы умножим 5 (среднее количество молекул ДНК в одной митохондрии) на 500 (условное, близкое к минимальному, количество митохондрий в клетке), то получим 2500 молекул ДНКв одной клетке. Сравните это количество с 46 молекулами ядерной ДНК.

Маленькие молекулы митохондриальной ДНК столь же индивидуальны, что и молекулы ядерной ДНК. Совпадение митохондриальной ДНК у разных людей полностью исключено.

Митохондриальной Евой называют женщину, жившую в Африке около 200 000 лет назад и являющуюся праматерью всего современного человечества.

Повторим еще раз – являющуюся праматерью всего современного человечества. Всего! Генетика неопровержимо доказала, что все мы – братья и сестры.

Создатель гипотезы о митохондриальной Еве американский биолог и биохимик Аллан Чарльз Вильсон дал нашей праматери другое имя. Он назвал ее «Удачливой мамой» (Lucky Mother) , однако это «легкомысленное» имя в науке не прижилось.

Как такое могло произойти? У митохондриальной Евы было множество современниц, но почему их потомки не дожили до наших дней?

Вообще-то дожили, если уж говорить начистоту. Современницы Евы могли оставить свой след в нашей ядерной ДНК и оставили его, передав нам свои гены не по прямой женской линии, а через сыновей, внуков, правнуков и т. д., то есть через наших предков мужского пола. Но митохондриальная ДНК всего человечества исходит от одной женщины.

Необходимое уточнение – митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам представляют собой научные абстракции, но ключевое слово здесь «научные». Они не выявлены путем анализа ДНК по их останкам, а «выведены» посредством математических расчетов.

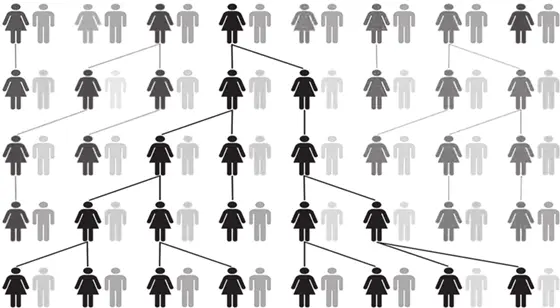

Доминирование потомства митохондриальной Евы

Для того, чтобы получить наглядное представление о том, как такое могло произойти, и не углубляться в математику, вы можете посмотреть на рисунок. Если же хочется углубиться, то давайте представим, что существует некая группа (популяция) с постоянной численностью людей. Одно и то же число особей из поколения в поколение нужно для упрощения, так будет удобнее. Но эту модель можно перенести и на популяцию с постоянно увеличивающейся численностью особей, только в таком случае для полного доминирования одной митохондриальной ДНК потребуется большее число поколений.

Женщина может иметь потомство, а может и не иметь. В потомстве могут быть как женщины – «передатчики» митохондриальной ДНК, так и мужчины, которые ее передавать не могут. Некоторые потомки выживут и дадут свое потомство, а некоторые не выживут. Для того, чтобы число людей в популяции не изменялось, мы станем считать, что в каждом поколении у пары родителей выживает двое детей.

Брачные пары внутри рассматриваемой популяции составляются случайным образом, любой самец может с одинаковой вероятностью составить пару с любой самкой. Никаких изолированных групп в нашей популяции нет.

У каждой отдельной особи из нулевого поколения в первом поколении будет по два потомка, во втором – четыре, в третьем – восемь правнуков. До тех пор, пока потомки одной особи не начнут скрещиваться друг с другом, число их будет расти как 2 в степени N, где N равно числу поколений. Если популяция достаточно велика, то после начала родственных скрещиваний скорость роста численности потомков одной особи снизится ненамного.

В каждом поколении разнообразие митохондриальной ДНК несколько уменьшается, потому что какие-то женщины остаются бездетными, или не рожают дочерей, или их дочери не доживают до репродуктивного возраста. Разнообразия все меньше и меньше, и вот однажды придет поколение, каждый представитель которого будет связан прямым родством по непрерывной женской линии с одной из особей нулевого поколения. Миграция больших групп людей, а также разделение и слияние популяций влияют на число поколений, необходимое для абсолютного доминирования одной митохондриальной ДНК, но не отменяют этого процесса.

Если предельно упростить, так, что дальше просто некуда, то можно смоделировать происходящее следующим образом. Положите в какую-либо емкость некоторое количество теннисных шариков, горошин, конфет или орехов, короче говоря – одинаковых предметов. Встряхните емкость и достаньте из нее один предмет, символизирующий митохондриальную ДНК, «ушедшую» в этом поколении. Повторите процесс и делайте это до тех пор, пока в емкости не останется всего один предмет – митохондриальная ДНК праматери нашей Евы.

С Y-хромосомным Адамом дело обстоит еще проще, то есть потомство одного отца по непрерывной мужской линии начинает доминировать раньше, поскольку в разных культурах в разные периоды присутствует многоженство. В ситуации, когда один мужчина может оставить десятки, а то и сотни потомков, Y-хромосомы будут вытеснять друг друга быстрей, чем разные варианты митохондриальной ДНК.

Время, в которое жили Y-хромосомный Адам и митохондриальная Ева, постоянно изменяется – очередная порция данных (добытого генетического материала) вносит свои коррективы. Но в любом случае Адам выходит моложе Евы. В настоящее время считается, что Адам жил примерно 130 000 лет назад.

Сам собой напрашивается вопрос о том, как ученым удается высчитывать возраст обнаруженной ДНК?

Во-первых, существует много «негенетических» способов определения возраста ископаемых останков или какой-либо иной органики. Наиболее распространенным и очень достоверным методом является радиоуглеродный анализ, определяющий содержание радиоактивного углерода C-14 в находках органического происхождения. Все живые организмы, как животные, так и растения, поглощают из атмосферы углерод, преимущественно обычный, нерадиоактивный. Но вместе с обычным организмы также усваивают небольшие количества радиоактивного углерода-14, который, подобно всем радиоактивным элементам, имеет способность к распаду. Период полураспада 14C, то есть время, за которое количество этого вещества уменьшается наполовину, составляет примерно 5700 лет. Сравнивая содержание изотопа 14C в ископаемых останках с его содержанием в организме живого человека, можно достоверно определить возраст останков. Останки, которые «старше» 100 000 лет, исследуются на содержание других изотопов, например бериллия-10 с периодом полураспада в 1 500 000 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юваль Ной Харари - Sapiens. Краткая история человечества [litres]](/books/1102059/yuval-noj-harari-sapiens-kratkaya-istoriya-cheloveche.webp)