Николай Печуркин - Энергия и жизнь

- Название:Энергия и жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, сибирское отделение

- Год:1988

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Печуркин - Энергия и жизнь краткое содержание

Что движет эволюцию жизни на нашей планете? В каком направлении развивается жизнь? Отчего «процветают» примитивные паразиты? Может ли разум человека влиять на судьбы Вселенной? На эти (и близкие им) вопросы делает попытку ответить автор, развивая энергетический подход к изучению живой природы.

Книга будет интересна для биологов, физиков, химиков, биофизиков, а также всех интересующихся общими вопросами развития.

Энергия и жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он был вынужден признавать, что общая дегенерация является полной противоположностью морфофизиологического прогресса, или ароморфоза. Действительно, у многих дегенерировавших форм целиком редуцируются органы движения, т. е. вся мускульная система, а также скелет конечностей, редуцируется центральная нервная система со всеми нервами и органами чувств и органы активного питания и, наоборот, прогрессивно развивается половая система [Северцов, 1967]. Очень существенным замечанием А. Н. Северцова является то, что он говорит о понижении и самой «интенсивности проявления жизнедеятельности при дегенерации вместе с понижением сложности организации» [Там же, т. 138]. Таким образом, дегенерация и ароморфоз полностью противопоставляются по направлению изменений как структуры, так и функции. Но тем не менее оба типа изменений могут приводить к процветанию вида, а это и означает, что их следует включить в эволюционный процесс как равноценные направления, приводящие к биологическому прогрессу (вместе с идиоадаптациями и ценогенезами). Что же, на этом пути остается еще более абстрагироваться, признать единство противоположностей и перестать искать естественно-научное, в данном случае биологическое, объяснение различия форм прогрессивного развития. По-видимому, в пределах только субстратного подхода не удается сделать большего, чем констатация имеющегося. Об этом говорил и А. Н. Северцов [1967], ограничивая рассмотрение эволюции животных тем, «как она происходит в действительности» и не рассматривая, «почему происходит именно то, а не другое изменение» (с. 125).

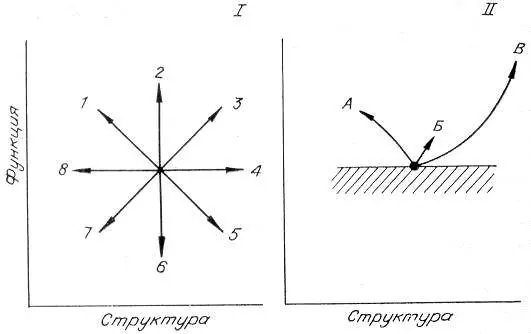

Рис. 18. Схема возможных изменений в системе «структура — функция» организма ( I ) и разрешенные (с позиций С + Э подхода) изменения структуры и функции в эволюции: А — направление дегенерации, Б — идиоадаптации и ценогенезы, В — ароморфозы ( II ). Заштрихована запрещенная зона.

Попробуем, в дополнение к субстратному, применить энергетический подход, т. е. использовать С + Э концепцию. Само собой разумеется, что всякое эволюционное изменение — это изменение и структуры, и функции организма. Схематически все возможные сочетания таких изменений представим в фазовой плоскости «структура—функция» (рис. 18). Стрелка 3 означает, что усложнение структуры связано с усложнением функции, в нашем случае — с увеличением потока энергии, перерабатываемого данным типом биологической структуры. Это как раз и соответствует прогрессивному изменению с позиций структурного подхода. Направлениями от стрелки 2 до стрелки 4 с разными углами наклона и будут иллюстрироваться прежде всего ароморфозы. Заметим, что сюда же следует отнести и идиоадаптации, так как энергетический подход требует хоть и небольшого, но все же усиления функции. Начиная со стрелки 4, включая 5, 6, 7 и 8, мы имеем явное ухудшение функции, что запрещается энергетическими принципами и потому не должно реализовываться. «Самыми запрещенными» являются направления, близкие к стрелке 5, т. е. усложнение структуры и ослабление функции.

Направления, примыкающие к стрелке 1, и будут характеризовать явление дегенерации, так как структура явно упрощается. Но при этом энергетический подход требует усиления функции и не разрешает ее ослабления (по крайней мере в удельном выражении). Термин «общее понижение жизнедеятельности» требует здесь некоторого уточнения. Если организм, популяция вынуждены переходить в новые, часто более простые условия существования (пещеры, большая глубина воды, отсутствие света, глубокие илы и т. д.), то по сравнению со старым местообитанием его функционирование ухудшается. И по-видимому, только упрощение структуры, избавление от ненужных на новом месте старых приспособлений позволяет сохранить и одновременно интенсифицировать функцию, т. е. повысить жизнедеятельность. Таким образом, учет энергетического подхода резко сужает разрешенные варианты развития в системе «структура — функция». Кстати, снимаются и противоположные направления, т. е. тот произвол, что был в рамках структурного подхода (см. рис. 18, II ).

Очень существенно то обстоятельство, что эволюция «вниз» по функции не разрешается, если учитывать энергетические принципы. Поэтому говорить о том, что «микроорганизмы эволюционируют в стороны и вниз, но не вверх», с позиций С + Э подхода некорректно, ибо функция улучшается — такая трактовка допустима только с позиций субстратного подхода. Современные микроорганизмы отличаются от древних форм не только разнообразием структур (и иногда их серьезным упрощением), но и существенным усложнением функций: сюда входят и использование различных источников энергии и вещества, недоступных высшим формам, и интенсификация функции до уровней, тоже недостижимых для высших организмов. Но, совершенствуя и во многих случаях упрощая структуру, они под действием естественного отбора интенсифицируют функцию, т. е. эволюционируют «вверх». Как мы обсуждали в предыдущем разделе, питание растворенными веществами делает невыгодным увеличение размеров именно с позиций энергетики. Подчиняясь этому, прокариотные формы выполняют свою миссию в круговороте, «не беспокоясь» об усложнении структур, а наоборот, в соответствии с энергетическими принципами, «заботясь» об освобождении от любой структурной избыточности. Именно на микроорганизмах может быть ярче всего продемонстрирована способность необычайно быстро избавляться от лишних структур.

Как замечает Э. Брода в книге «Эволюция биоэнергетических процессов» [М., 1978, с. 61–62]: «Организмы имеют тенденцию утрачивать ненужные гены и ферменты. Это явление играет огромную роль в эволюции, и особенно в эволюции микробов...

...Автотрофы имеют тенденцию превращаться обратно в гетеротрофы, если дать им подходящие питательные вещества. И вообще, готовность к утратам — это свойство клеток, которое было хорошо изучено на простых системах». Одним из наиболее изученных и показательных фактов «гибкости» приспособления на уровне микробных популяций является смена прототрофных форм в популяции на ауксотрофные. Обычно на обедненных средах прототрофные варианты, способные производить для себя все необходимые метаболиты, быстро вытесняют ауксотрофные формы, требующие для своего развития дополнительно какого-либо определенного соединения. Если же это соединение добавлено в среду, то ауксотроф получает преимущество и способен расти быстрее, так как более экономен и не производит этого соединения в отличие от прототрофов. Этот пример с победой «дефективного» ауксотрофа при развитии на обогащенной среде может служить хорошей моделью явления дегенерации формы при переходе к паразитизму. (Дефективность, т. е. упрощение структуры ауксотрофа, может быть связана с потерей гена (делецией) в ДНК клетки, т. е. иметь генетическую природу.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: