Николай Плавильщиков - Жизнь пруда

- Название:Жизнь пруда

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР

- Год:1951

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Плавильщиков - Жизнь пруда краткое содержание

Эта книга известного популяризатора науки и крупнейшего отечественного энтомолога, доктора биологических наук Николая Николаевича Плавильщикова посвящена обычному пруду.

Автор рассказывает о том, как образуются пруды, какова их структура и роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Основная же часть книги посвящена живым обитателям прудов. Ведь чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях природного населения водоема, нужно знать жизнь каждого из членов этого водяного сообщества, знать место и значение каждого водного животного и растения в общей жизни пруда.

Жизнь пруда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гнилостные процессы сопровождаются большой затратой кислорода. Растворенный в воде кислород расходуется, а запас его не пополняется: водоем покрыт льдом.

Все труднее и труднее становится дышать в такой воде. Рыбы и другие обитатели водоема начинают задыхаться.

Если это озеро и в него впадает река, рыбы уходят в реку. Они скопляются возле устьев ручьев, впадающих в водоем, поднимаются к прорубям. И даже в таких водоемах множество рыбы задыхается и погибает. А в пруду, в который не впадает ни река, ни ручей, в котором нет прорубей? Здесь погибают и рыба и другие обитатели.

«Замор» так называется эта катастрофа в жизни водоема. Он губит множество рыбы. Пруды, в которых разводят рыбу, охраняют от замора: во льду делают много прорубей. Через них в воду поступает кислород из воздуха. Но при сильном заморе не спасут и проруби.

Только в чистом, проточном пруду замора можно не бояться: здесь кислорода в воде всегда достаточно.

Два водоема

У каждого пруда, озера, лесной лужи своя жизнь. У одних водоемов она короткая, у других длинная; одни заселены так, другие иначе. У каждого своя история, но у любого есть начало и будет конец: всякий водоем когда-нибудь «родился» и каждый — не управляемый человеком — когда-нибудь «умрет». Эти концы и начала тоже неодинаковы: по-разному появляются и по-разному исчезают различные водоемы.

Всякий водоем живет по-своему.

Какими бы одинаковыми ни казались два пруда, они — разные. Особенно заметна разница в жизни дикого, беспризорного водоема и водоема, жизнью которого управляет человек.

Как бы ни была богата и разнообразна жизнь в диком водоеме, но раньше или позже она прекратится. Прекратится потому, что перестанет существовать самый водоем.

Зеленым растениям необходим солнечный свет. В глубине света мало. В глубоком водоеме густые подводные заросли не тянутся уж очень далеко от берега. На глубине больше 5 метров не найдешь ни рдестов, ни роголистника, ни элодеи: слишком глубоко, а значит, и темно.

В небольшом пруду, в мелком озере и на середине неглубоко. Здесь и посередине густо разрастаются заросли подводников, плавают по воде листья кувшинок и кубышек.

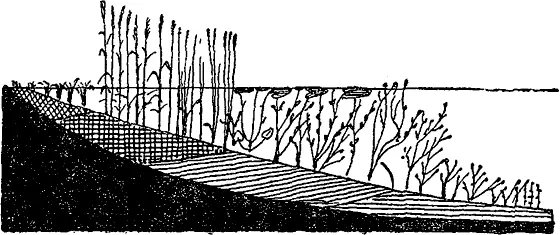

История водоема — все равно глубокого или мелкого — это история наступления растений, продвижения их от берегов к середине водоема. Наступают не только подводники: в неглубоком водоеме они лишь передовые отряды. За ними идут полуводники, а за этими — болотники. Чем ближе к тылу этой наступающей армии, тем сухопутнее становятся растения.

Наступление бывает разным, но в глубоком водоеме оно всегда начинается от берега.

На дне водоема из года в год накапливаются остатки умерших организмов. Слой ила растет, водоем понемножку мелеет. У берегов он мелеет быстрее: чем гуще заросли, тем больше остатков окажется на дне. Да обычно у берега и мельче, чем посередине.

Зарастание озера.

Стало чуть мельче, и уже растения продвигаются вперед. Подводные — ближе к глубине, осоки и другие прибрежники — дальше от берега.

Год за годом расширяется полоса прибрежных осок и камышей, дальше и дальше продвигаются подводные заросли.

Новые и новые слои ила и отмерших частей растений отлагаются на дне, мелеет и мелеет озеро.

Проходят десятки и сотни лет: чем глубже водоем, тем больше пройдет времени. И вот уже середина озера заросла камышами. Нет больше открытой воды.

Озера не стало. На его месте — болото.

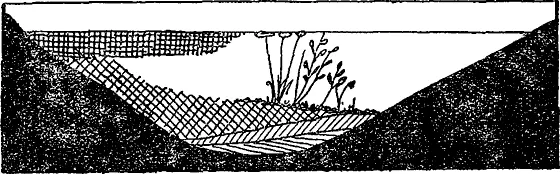

Растения могут наступать на воду и другим путем: поверху. Тогда наступление начинают не подводники и полуводники, а мхи или болотники.

В более тихих местах, где ветер не гонит волны на берег, мхи, разрастаясь, надвигаются на воду. Моховой козырек с каждым годом становится толще и шире. Он дальше и дальше надвигается на воду — «сплавина» растет.

Нарастание сплавины.

На моховом ковре поселяются некоторые болотные растения: осоки и другие. Их корневища скрепляют рыхлый моховой ковер, делают сплавину более плотной и более прочной. Затем появляются кустарнички — сначала мелкие, потом покрупнее. Вырастают чахлые деревца.

А ковер все растет и все тянется к середине озера. Наконец сплавина затягивает всю воду.

Другой случай — наступление болотников и прибрежников.

У самой воды растут болотники — трифоль, или вахта, с крупными листьями-тройчатками; белокрыльник; сабельник, цветки которого окрашены в темнокрасный цвет. У всех у них длинные ползучие корневища, которые тянутся по поверхности влажной почвы, тянутся и в сторону воды.

На берегу, лежащем против господствующих ветров, волны плещут о берег и отодвигают нарастающие на воду корневища. На той стороне озера, с которой обычно дует ветер, волна не набегает на берег: ветер гонит здесь воду от берега. Здесь на воде тихо, и корневища болотников могут стелиться по воде. Они и стелются, тянутся к середине озера. Отходящие от корневищ корни свисают в воду.

Разрастаясь, корневища переплетаются друг с другом. Между ними задерживаются отмирающие их части, отмершие листья. Здесь же могут задержаться листья, опавшие с деревьев, и другой растительный мусор, попавший на воду.

Постепенно образуется помост из корневищ и корней. На нем поселяются осоки, водяные хвощи, стрелолисты. Корневища всех этих растений тоже переплетаются, и основа помоста-сплавины крепнет.

Чем гуще становится сеть помоста, тем легче задерживаются в ней отмирающие части растений. Сплавина растет в толщину. С ее нижней стороны падают на дно отмершие части, дно повышается, озеро под сплавиной мелеет.

Передовые отряды сплавины — трифоль, белокрыльник, сабельник — дальше и дальше надвигаются на воду. За ними продвигаются осоки, хвощи, стрелолисты. А у берега начинается наступление мхов или преобладание осок.

Постепенно образуется или осоковое, или моховое болото.

Водоем превратился в болото. Там, где ковер сплавины не слишком толст, оно зыбучее: колышется, когда по нему идешь. В нем бывают «окна», и чем глубже было озеро, тем «бездоннее» такое «окно».

Под толстой покрышкой сплавины еще есть вода. Отмершие части нижней стороны растительного ковра падают на дно. Под затянувшей его сплавиной озеро мелеет и мелеет. Пройдут годы, и «окна» исчезнут.

Заболачивается водоем — изменяется и его животное население. Исчезают обитатели открытой воды, за ними — население подводных зарослей. Постепенно водных животных заменяют болотные.

У болота своя жизнь, и у него будет своя история. И для него наступит время, когда оно прекратит свое существование — высохнет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: