Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Название:Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол краткое содержание

Еще в первые десятилетия нашего века ответ на вопросы о свойствах материалов

искали в эксперименте. И лишь последние 40 лет ученые, специалисты в области

материаловедения, стали серьезно изучать строение материалов, убедившись, что

их свойства зависят от совершенства в расположении атомов. Обо всем этом живо и

с юмором рассказывает автор книги профессор университета в Рединге

(Великобритания) Джеймс Эдвард Гордон. Книга рассчитана не только на школьников

и студентов, но и на тех, кого по роду работы интересует поведение современных

материалов и прочность конструкций.

Почему мы не проваливаемся сквозь пол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Располагая таким устройством, мы могли уже получить вполне реальные результаты. С самого начала мы обнаружили, что высокая прочность может быть получена почти на всех кристаллах, от горькой соли до сапфира, лишь бы кристалл имел форму тонкого уса. В этом случае не имели значения ни химическая природа кристалла, ни метод, которым он был выращен. Мы испробовали, должно быть, сотню различных веществ, так что никаких сомнений относительно этого не оставалось.

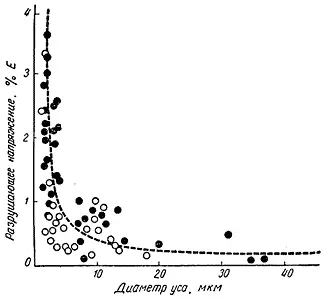

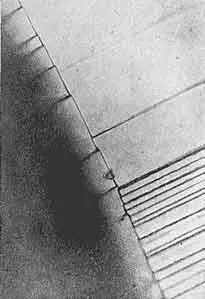

Построив график зависимости прочности уса от его толщины, мы обратили внимание на то, что кривая для каждого данного типа усов была чертовски похожа на аналогичную кривую для стеклянных волокон (глава 2). Более того, когда мы посмотрели на зависимость от толщины не прочности, а деформации при разрушении, то обнаружили, что все точки для всех испытанных усов лежат на одной и той же кривой. Так, на рис. 24, например, показана зависимость деформации при разрыве от толщины усов двух резко различающихся веществ - кремния и окиси цинка. Разделить эти кривые невозможно.

Рис. 24. Зависимость прочности усов от их толщины. Белый кружок - усы кремния; черный - усы окиси цинка.

Конечно, велик был соблазн считать, что прочность и разрушение усов - а потому, быть может, других кристаллов - определяется поверхностными трещинами, как и в случае стекла. Однако каких-либо трещин мы не обнаружили, и были все основания полагать, что их просто не должно существовать. Когда ус вырастает из раствора или паров, то обычно вначале появляется очень тонкая нить, которая в электронном микроскопе кажется почти идеально гладкой. Затем эта нить утолщается, на нее как бы натягивается сверху новый слой материала.

Поначалу эти слои могут быть моноатомными или мономолекулярными, но, конечно, различные слои нового материала будут подпитываться атомами из окружающей среды с несколько различными скоростями. Тогда слой, который захватывает атомы быстрее, будет расти вдоль оси кристалла с большей скоростью и может настигнуть нижний слой, растущий медленнее. Однако обогнать его он не может, и тогда образуется ступенька, имеющая двойную высоту. Она будет требовать двойного количества материала для своего роста, чтобы продвигаться с той же скоростью, что и остальные слои. В действительности, однако, скорость подвода материала путем диффузии остается примерно той же, что и для единичных слоев. Следовательно, двойной слой движется со скоростью, меньшей чем средняя, и постепенно все больше растущих слоев нагромождаются вслед за ним и не могут его обогнать. Образуется серия обрывистых ступенек (рис. 25). В среднем эти ступеньки будут тем выше, чем "старше" и, следовательно, толще кристалл. Когда рост кристалла прекращается, эти ступеньки остаются на поверхности и их можно видеть в микроскоп.

Рис. 25. Ступеньки роста на большом усе, движущиеся вниз по кристаллу

Интуиция подсказывает, что трещина - штука скверная, но далеко не очевидно, что и ступенька может вызвать вредную концентрацию напряжений. Готовых теоретических решений задачи о поведении ступенек в литературе не было, и я попросил Марша заняться изучением этого вопроса. Методом фотоупругости, работая на прозрачных моделях в поляризованном свете, Марш смог доказать, что ступенька так же вредна, как и эквивалентная ей трещина. По существу ее можно рассматривать как половину трещины. Экспериментальный результат Марша был затем математически подтвержден Коксом.

Хотя эта работа была выполнена для объяснения прочности крошечных кристалликов, полезно обратить на нее внимание инженеров, которые, опасаясь трещин, порой легкомысленно относятся к ступенькам в машинах и конструкциях. Заметим, что в случае ступенек, как это было и с трещинами, концентрация напряжений определяется не абсолютным размером дефекта, а отношением глубины к радиусу основания дефекта.

Изучив под электронным микроскопом серию усов, Марш нашел, что для исследованных им веществ радиус основания ступеней роста был практически постоянным и составлял примерно 40 А. Затем он сравнил высоту наиболее опасных ступенек с измеренной прочностью усов. Связь была налицо и не оставляла места сомнениям относительно объяснения масштабного эффекта на усах. Так как большие усы ничем, кроме размеров, не отличаются от других типов кристаллов, это должно было послужить общим объяснением прочности и разрушения хрупких кристаллов.

Дэш своими опытами показал, что поведение усов в этом смысле не отличается от поведения больших кристаллов. Он взял большой (2 см) кристалл кремния, который в обычных условиях особой прочностью не отличается, и очень тщательно его отполировал. Заключив этот кристалл в прозрачную коробку, снабженную механизмом изгиба, Дэш регулярно появлялся с ним на разного рода конференциях и демонстрировал свой опыт всем и каждому: кристалл мог изгибаться без разрушения до деформации 2%, что соответствует напряжению 450 кг/мм 2- цифра очень внушительная.

Когда мы обращаемся к более распространенным кристаллическим материалам, в цепи наших рассуждений появляется еще одно звено. Можно, конечно, действуя подобно Дэшу, получить довольно большой монокристалл, но, как правило, каждый отдельный кристалл в наших обычных материалах достаточно мал. Усы - это все-таки исключительные по своим свойствам малые монокристаллы. Обычно же твердые тела больших размеров являются поликристаллами: можно сказать, что они собраны из большого числа малых кристалликов, примыкающих друг к другу в трех измерениях, подобно булыжникам мостовой или областям на географической карте. Форма отдельных кристаллов может быть весьма неправильной, они примыкают один к другому по границам обычно очень плотно, в чистых материалах контакт на молекулярном уровне достаточно хороший. Вообще говоря, поверхностная энергия этих границ выше, чем энергия поверхностей разрушения в кристаллах, и поэтому в достаточно чистых материалах "границы зерен" не являются источником низкой прочности.

Другое дело - материалы с большой концентрацией примесей. Хорошо известно, что, когда жидкость замерзает, в процессе кристаллизации растущие кристаллы стремятся изгнать из своего объема примеси. Например, лед, образовавшийся из соленой воды, при таянии дает достаточно пресную воду (что очень удобно для полярников). Этот процесс приводит к тому, что примеси в твердых телах накапливаются по границам зерен. Здесь же собираются и вакансии, то есть поры атомных размеров. Все это может превратить границы зерен в поверхности разрушения. Именно из-за этого небольшая добавка неподходящей примеси может разрушить сплав. Иногда понижение прочности дает положительный эффект. Рассмотрим, например, что дает добавление антифриза к воде, охлаждающей двигатель автомобиля. Основной смысл этой операции состоит в том, что гликоль, существенно понижая точку замерзания полученной смеси, оттягивает неприятности, но, если все-таки смесь замерзнет, лед получается пористым, лишенным механической прочности и вряд ли способен сильно навредить машине.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: