Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Название:Почему мы не проваливаемся сквозь пол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джеймс Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол краткое содержание

Еще в первые десятилетия нашего века ответ на вопросы о свойствах материалов

искали в эксперименте. И лишь последние 40 лет ученые, специалисты в области

материаловедения, стали серьезно изучать строение материалов, убедившись, что

их свойства зависят от совершенства в расположении атомов. Обо всем этом живо и

с юмором рассказывает автор книги профессор университета в Рединге

(Великобритания) Джеймс Эдвард Гордон. Книга рассчитана не только на школьников

и студентов, но и на тех, кого по роду работы интересует поведение современных

материалов и прочность конструкций.

Почему мы не проваливаемся сквозь пол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вторая причина связана с тем, что перераспределение напряжений в конструкции может сгладить опасные напряжения. Дело в том, что иногда бывает очень трудным сколько-нибудь точно определить нагрузки во всех элементах сложной конструкции, а кое-кому это может показаться просто слишком обременительным занятием. Если же материал течет и имеет большой пластический участок, то перегруженный элемент может просто больше деформироваться, что не так уж и опасно для него. Многие инженеры свято верят в такие “самопроектирующиеся” конструкции.

Теперь нам понятны преимущества пластичных металлов в реальном мире с его несовершенствами и соображениями коммерции. Легко объясняется теперь и широчайшее распространение мягких сталей, алюминия, меди. Но вместе с тем с пластичностью связаны и два недостатка. Пластичность даже самых мягких металлов не бесконечна, и так как способов измерить, какая доля пластичности уже исчерпана при изготовлении детали, обычно нет, остается лишь догадываться, сколько же пластичности сохранилось на то, чтобы обеспечивать вязкость в ходе эксплуатации. Когда ломаются изделия массового производства, именно в этом незнании кроется корень зла. Отжиг - операция достаточно прихотливая, к тому же она связана с дополнительными расходами, а малые детальки имеют грошовую цену, поэтому трудно воспротивиться стремлению деформировать металл в таких случаях вхолодную.

Другой недостаток заключается в том, что максимальная пластичность неизбежно сочетается с малой прочностью, поскольку металловеды должны сделать так, чтобы дислокации начали двигаться при малых напряжениях. А в итоге конструкции часто получаются намного тяжелее, чем следовало бы.

Краевые и винтовые дислокации

Теория дислокаций чрезвычайно сложна и в конце-то концов наибольший интерес она представляет, по-видимому, для узких специалистов. Однако нам следует упомянуть о двух основных типах дислокаций - краевой и винтовой. Краевая дислокация была введена в обиход Дж. Тэйлором в 1934 году. Она проще и легче для понимания. Как мы уже говорили о ней в главе 3 (рис. 28), она создана, по существу, лишним слоем атомов, вдвинутым в кристалл словно лист бумаги, наполовину вложенный между страницами книги. Краевые дислокации могут возникнуть в процессе образования кристалла. Примером их могут служить так называемые “малоугловые границы”: когда два растущих кристалла встречаются под небольшим углом и соединяются вместе, образуя сплошное тело, линия их соединения оказывается цепочкой краевых дислокаций, которые впоследствии могут, конечно, перебраться на новые места.

Существование винтовых дислокаций предсказал в 1948 году Франк. Они понадобились ему не столько для объяснения механических свойств кристаллов, сколько для объяснения их роста. Переход атомов или молекул из раствора или из пара и более или менее непрерывное осаждение их на растущем твердом кристалле сопровождается изменением энергии системы. Пойдет или не пойдет такой процесс - зависит от так называемого пересыщения, грубо говоря, от того насколько охотно молекулы покидают раствор или пар. Можно, например охладить раствор сахара или соли значительно ниже температуры, при которой должны расти кристаллы, а кристаллы не появятся, пока не окажется для них подходящей поверхности.

Для гладкой плоской поверхности можно вычислить степень пересыщения, которой можно достичь без выпадения материала. Она оказывается довольно большой. Франка занимало, что на практике многие кристаллы растут себе на здоровье при пересыщениях, которые намного меньше теоретически рассчитанных для присоединения атомов к плоской поверхности. И в самом деле, если бы нам всегда пришлось осаждать кристаллы только на плоскую поверхность, многие кристаллы вряд ли вообще были бы получены. Но можно показать, что если поверхность имеет нерегулярность, неровность, такую, как, например, ступенька высотою хотя бы в одну молекулу, - осаждение будет намного легче.

Ступенька дает довольно уютное пристанище блуждающим молекулам, которые стремятся осесть именно здесь. Так и каменщик кладет кирпичи на уступе кладки. И точно так же, как и в случае кирпичной кладки, добавив один элементик, мы не уничтожим ступеньку, а лишь переместим ее вдоль верхушки стены. Этот механизм в действии наблюдали Банн и Эммет в 1946 году. Напомним, что именно так получаются ступеньки, которые ослабляют поверхность усов и других кристаллов (глава 3).

Франк рассуждал примерно так. Допустим, что ступеньки роста существуют. Что же тогда получается, когда движущаяся ступенька доходит до кромки кристалла? По-видимому, она должна исчезнуть, как исчезает уступ на кирпичной стене, когда каменщик достигает конца стены. Если так, то как могла бы возродиться ступенька, чтобы начал расти следующий слой?

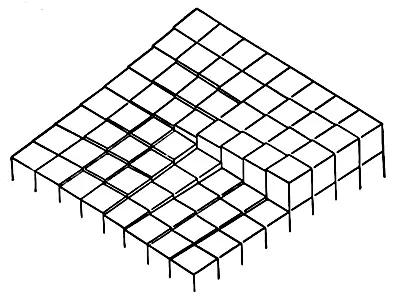

Ответ Франка был блестяще прост. Кристаллы никогда не строятся, как дома, из слоев кирпича. Ступенька роста никогда не исчезает на кромке, потому что кристалл строится подобно винтовой лестнице. Значит, кристалл просто “накручивается” сам на себя, все время используя одну и ту же ступеньку. Подобно тэйлоровой гипотезе о краевых дислокациях, идея о винтовых дислокациях покоряла своей логикой, и интуитивно казалось, что она должна быть верной. Так оно и получилось. Вскоре Форти и другие экспериментаторы подтвердили существование винтовых дислокаций (рис. 50).

Рис. 50. Схема винтовой дислокации.

В схеме винтовой лестницы самой труднообъяснимой была ситуация в центре. Здесь, конечно, существует какой-то пробел, нестыковка, образующие некоторую линию по оси винта. Это и есть сама дислокация. Как и в случае краевой дислокации, межатомные связи здесь сильно деформированы, хотя ничего подобного отверстию, в обычном смысле этого слова, нет. Но вот усы довольно часто бывают полыми, трубчатыми. Возможная причина этого в том, что такие усы росли с винтовой дислокацией, ступенька которой была высотой не в одну, а в несколько молекул. Если так, то тогда деформации в ядре дислокации могут быть очень большими. Следовательно, кристалл может предпочесть энергии деформации поверхностную энергию, то есть расти с отверстием посередине.

Как случается с большинством удачных гипотез, с гипотезой о винтовой дислокации перестарались: с нею связывался почти каждый аспект роста почти каждого вида кристаллов. Сегодня, по-видимому, ясно, что многие кристаллы обходятся в своем росте без механизма Франка, но факт остается фактом - очень многие кристаллы используют этот механизм, винтовая дислокация - вполне реальное и очень важное явление.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: