Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]

- Название:Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-983126-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности] краткое содержание

Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце 60-х годов Линн Маргулис заявила, что происхождение эукариотических клеток путем классического естественного отбора – это заблуждение и эукариоты появились в результате серии эндосимбиозов, в рамках которых бактерии вступали в настолько тесную кооперацию, что некоторые даже физически проникали внутрь партнеров. Эта идея восходит к началу XX века. Рихард Альтман, Константин Мережковский, Жорж Портье, Иван Валлин и другие ученые считали, что сложные клетки появились в результате симбиоза более простых. Их идеи были услышаны, однако считались “слишком фантастичными, чтобы обсуждать их в хорошем обществе”. К началу молекулярно-биологической революции 60-х годов Линн Маргулис еще прочнее утвердилась в своих взглядах, хотя почва под ее ногами оставалась зыбкой. Сейчас мы знаем, что минимум два компонента эукариотической клетки произошли от эндосимбиотических бактерий: митохондрии (преобразователи энергии в сложных клетках) – потомки альфа-протеобактерий, и хлоропласты (фотосинтетические машины растений), произошедшие от цианобактерий. Почти все специализированные органеллы эукариотической клетки хоть раз рассматривались в качестве эндосимбионтов, включая ядро, реснички, жгутик (извивающийся отросток, ритмичное биение которого направляет движение клетки) и пероксисомы (“фабрики токсичного производства” клетки). Таким образом, теория последовательных эндосимбиозов гласит, что эукариоты являют собой плод совместных усилий бактерий, трудившихся сотни миллионов лет, со времени Великого кислородного события.

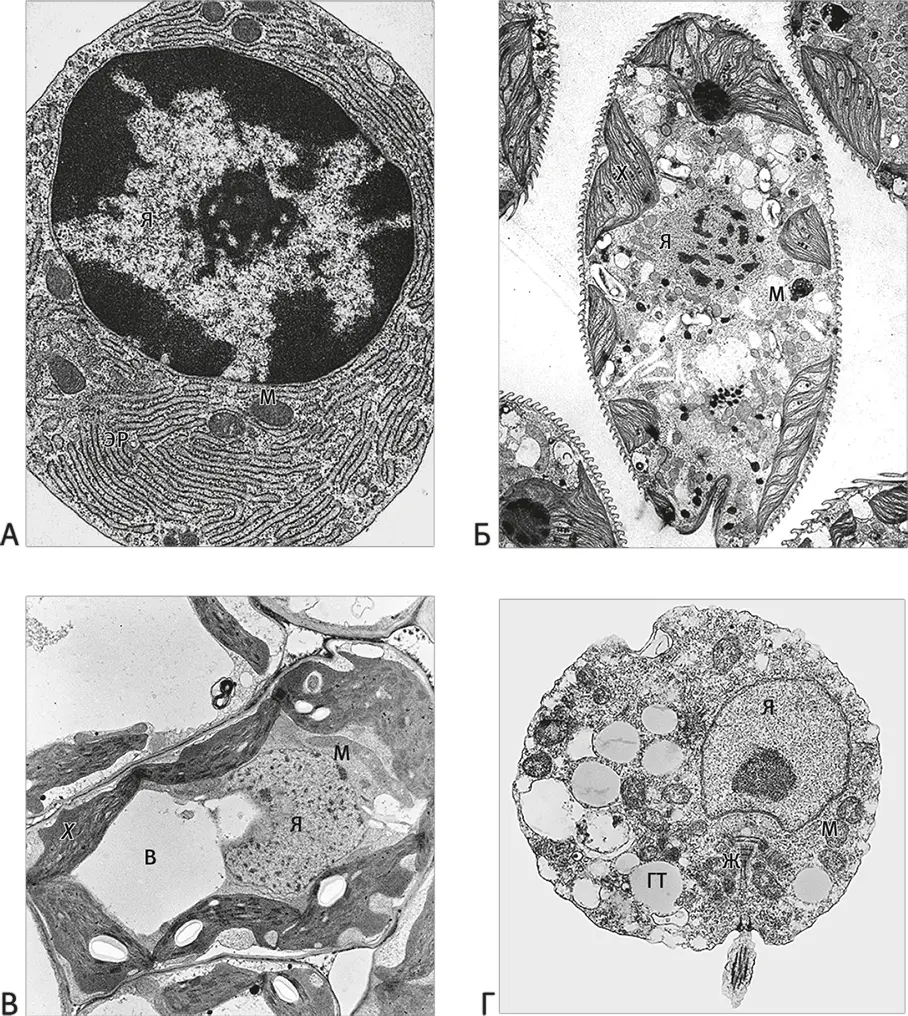

Рис. 3. Сложность эукариот.

Четыре эукариотические клетки с равной морфологической сложностью.

А. Клетка животного (плазмоцит) с крупным ядром ( Я ), протяженными внутренними мембранами (эндоплазматический ретикулум, ЭР ), на которых располагаются рибосомы, и митохондриями ( M ).

Б. Одноклеточная водоросль Euglena . Видны хлоропласты ( Х ), ядро ( Я ) и митохондрии ( М ).

В. Растительная клетка с клеточной стенкой, вакуолью ( В ), хлоропластами ( Х ), ядром ( Я ) и митохондриями ( М ).

Г. Зооспора хитридиомицета, виновного в исчезновении 150 видов лягушек: ядро ( Я ), митохондрии ( М ), жгутик ( Ж ) и гамма-тельца ( ГТ ), функция которых неясна.

Это поэтический взгляд, но теория последовательных эндосимбиозов в неявном виде подразумевает то же, что и классический отбор. Если бы она была верна, можно было бы ожидать независимого появления множества вариантов внутренней структуры, столь же многообразных, как внешний вид клеток. Рассмотрение любой серии эндосимбиозов, где сотрудничество основано на обмене метаболитами в определенной среде, наводит на мысль, что в разных средах должны реализоваться разные типы взаимодействия клеток. Гипотеза предсказывает, что если такие клетки становятся органеллами сложных эукариотических клеток, у разных эукариот должны появиться разные наборы компонентов внутренней структуры. Тогда в местах вроде стоячих илистых водоемов таились бы организмы всевозможных промежуточных форм, совсем не родственные друг другу, воплощающие разные варианты развития. До самой смерти в 2011 году Маргулис была твердо убеждена, что эукариоты – это мозаика, собранная из более простых организмов в результате цепи эндосимбиозов. Она видела в эндосимбиозе путь жизни, неизведанный “женственный” путь эволюции, на котором процветало “налаживание связей”, – кооперация, которая оказалась гораздо важнее, чем соперничество хищника и жертвы, по сути маскулинное. Но, при всем благоговении перед живыми клетками, Маргулис все же возвратилась к более сухой вычислительной филогенетике – изучению генных последовательностей и целых геномов, которое может рассказать, какие именно родственные отношения связывают разные группы эукариот. А это другая, гораздо более захватывающая история.

Эта история разворачивается вокруг крупной (более 1 тыс. видов) группы простых одноклеточных эукариот, у которых нет митохондрий. Эту группу когда-то считали примитивным “недостающим звеном” между бактериями и более сложными эукариотами, а именно – той самой промежуточной формой, существование которой предполагает теория серийных эндосимбиозов. К этой группе относится, например, пренеприятный кишечный паразит лямблия ( Giardia ). По словам Эдмунда Юна, она напоминает злобную слезинку ( рис. 4 ). Ее образ жизни вполне соответствует внешнему виду: лямблия вызывает диарею. У нее не одно ядро, а целых два: казалось бы, не должно возникать сомнений в ее “эукариотичности”. Однако у лямблии нет некоторых других базовых эукариотических свойств (особенно заметно отсутствие митохондрий). В середине 80-х годов известный сокрушитель устоев Томас Кавалье-Смит утверждал, что лямблия и другие относительно простые эукариоты появились в самый ранний период эукариотической эволюции, еще до митохондрий, и сохранились в таком виде до наших дней. Хотя Кавалье-Смит и принял тот факт, что митохондрии произошли от бактериальных эндосимбионтов, у него не нашлось времени на детальное изучение теории серийных эндосимбиозов Маргулис. Вместо этого он представил (и до сих пор держится этого представления) самых древних эукариот в виде примитивных фагоцитов, вроде современных амеб, которые питаются, заглатывая другие клетки. Кавалье-Смит утверждает, что клетки, которые приобрели митохондрии, уже имели ядро, динамический внутренний скелет (который позволял им изменять форму и передвигаться), белковые механизмы (позволяющие загружать пищевые частицы внутрь клетки и перемещать их внутри), специализированные компартменты для внутриклеточного переваривания пищи и т. д. Приобретение митохондрий определенно пошло этим клеткам на пользу. Если представить, что клетка сродни автомобилю, то это нововведение сопоставимо с установкой турбокомпрессора. Но даже если машина начинает ездить быстрее, ее устройство в основе остается прежним: двигатель, коробка передач, тормоза, турбина лишь придает энергии. То же самое и примитивные фагоциты Кавалье-Смита. Все части механизма уже были на месте, за исключением митохондрий, которые снабдили клетку большим количеством энергии. Если и существует взгляд на происхождение эукариот, который можно назвать каноническим, – вот он.

С легкой руки Кавалье-Смита этих примитивных эукариот стали называть архезоями , чтобы подчеркнуть их предполагаемое древнее происхождение ( рис. 4 ). Поскольку некоторые архезои паразитируют на человеке, вызывая болезни, их биохимия и структуры геномов представляют интерес для медицины. Исследования в этой области хорошо финансируются, поэтому мы знаем об этих существах чрезвычайно много. За 20 лет изучения геномных последовательностей и биохимии архезоев стало ясно, что на самом деле они вовсе не промежуточное звено между бактериями и эукариотами. Более того, они сами произошли от сложных эукариот, которые некогда обладали всеми компонентами эукариотических клеток, в том числе митохондриями. При переходе к паразитизму архезои утратили эту сложность. Но все они сохранили структуры, которые, как сейчас известно, являют собой упростившиеся митохондрии: гидрогеносомы или митосомы. Внешне эти структуры не похожи на митохондрии (правда, и те, и другие покрыты двумя мембранами, поэтому считалось, что митохондрий у архезоев нет), но из совокупности молекулярных и филогенетических данных точно следует, что гидрогеносомы и митосомы произошли от митохондрий, а не от других бактериальных эндосимбионтов (как считала Маргулис). Таким образом, у всех эукариот имеются либо митохондрии, либо произошедшие от них органеллы. Напрашивается вывод: митохондрии имелись уже у последнего общего предка эукариот, как в 1998 году предсказал Билл Мартин ( гл. 1 ). Тот факт, что у эукариот имеются митохондрии, может показаться тривиальным, но в сочетании со знанием о том, как распространяются геномные последовательности по огромному микробному миру, он когда-то перевернул наше понимание эукариотической эволюции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]](/books/1098393/nik-lejn-vopros-zhizni-energiya-evolyuciya-i-proisho.webp)