Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]

- Название:Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-983126-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности] краткое содержание

Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почти все это давно известно из исследований микроскопической структуры клеток, но наступление новой эры филогеномики прояснило два момента. Во-первых, стало понятно, что перечисленные структурные гомологии обусловлены не поверхностным сомнительным сходством. Все эти признаки закодированы в последовательностях генов миллиардами нуклеотидов, и по этим последовательностям можно выстраивать очень точные филогенетические деревья. Во-вторых, с развитием методов высокопроизводительного секвенирования значительно упростился процесс обнаружения и исследования новых организмов. Отпала необходимость в таких долгих и трудоемких процедурах, как культивация клеток и приготовление микропрепаратов. Новый метод надежен и скор. Так было открыто несколько необычных групп эукариот, например экстремофилы, способные переносить высокие концентрации ядовитых металлов, и пикоэукариоты – крошечные, размером с бактерии, клетки, обладающие полным эукариотическим набором: ядром и митохондриями. Так расширилось наше представление о разнообразии эукариот. Все недавно обнаруженные эукариоты относятся к пяти супергруппам, существование которых четко установлено: на филогенетическом дереве эукариот уже не вырастает крупных ветвей. Поразительно, что при всем разнообразии эукариоты похожи друг на друга. Нам не удается обнаружить ни переходных форм в эволюции эукариот, ни боковых ветвей. То, о чем говорила теория серийных эндосимбиозов, не сбывается.

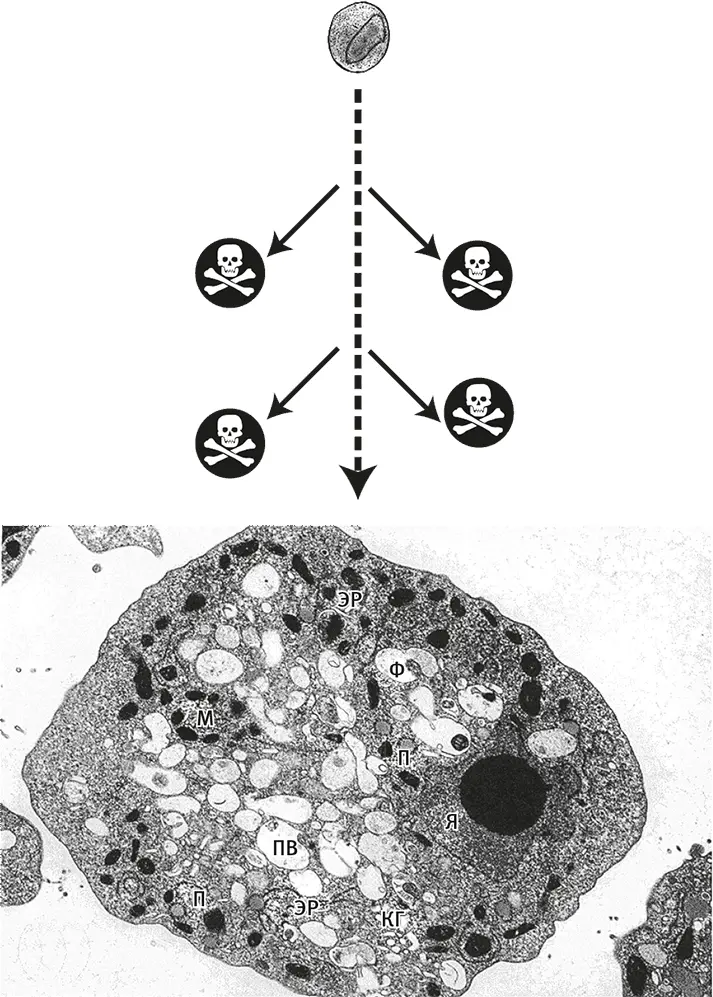

Это порождает другую проблему. Успехи филогенетики и биоинформатики столь ошеломительны, что мы легко забываем: эти методы имеют свои ограничения. Проблему являет собой филогенетический горизонт событий, скрывающий момент появления эукариот. Ведь все их геномы восходят к Последнему общему предку эукариот ( LECA ), строение которого уже было очень сложным. Но откуда произошли все его структуры? Есть ощущение, будто предок эукариот родился уже зрелым, как Афина в полном вооружении из головы Зевса. О происхождении почти всех компонентов эукариотических клеток не известно почти ничего. Как и почему появилось ядро? Как возникло половое размножение? Почему у эукариот два пола? Как появилась изумительная система внутренних мембран? Как цитоскелет приобрел пластичность и динамику? Почему при мейозе число хромосом удваивается перед тем, как уменьшиться вдвое? Почему мы стареем, болеем раковыми заболеваниями и умираем? Увы, молекулярная филогенетика, несмотря на свою изощренность, почти ничего не может рассказать об этих биологических процессах. Подавляющее большинство генов, управляющих этими процессами, присуще лишь эукариотам и у прокариот не встречается. У бактерий, в свою очередь, почти не наблюдается тенденции к приобретению сложных эукариотических черт ( рис. 6 ). История появления этих признаков – тайна.

Рис. 6. Грандиозный пробел в знаниях.

Нижний рисунок – электронная микрофотография клетки амебы Naegleria (организма, напоминающего сложностью и размерами Последнего общего предка эукариот). У этой клетки есть ядро ( Я ), эндоплазматический ретикулум ( ЭР ), комплекс Гольджи ( КГ ), митохондрии ( М ), пищеварительная вакуоль ( ПВ ), фагосомы ( Ф ) и пероксисомы ( П ). Вверху, для сравнения, – электронная микрофотография сравнительно сложной бактерии планктомицета. Разумеется, эукариоты происходят не от планктомицетов, но на этом примере видно, как велика пропасть между самыми сложными из прокариот и примитивнейшими эукариотами. И нам не известны выжившие промежуточные формы, которые могли бы перебросить мост через эту пропасть (возможные переходные звенья обозначены черепом с костями).

Эволюционная теория предполагает: сложные свойства приобретаются в результате ряда маленьких шагов, и каждый шаг позволяет получить небольшое преимущество. Отбор адаптивных свойств предполагает потерю менее адаптивных, поэтому промежуточные формы непрерывно отсеиваются. С течением времени высота пиков адаптивного ландшафта меняется, и пики, соответствующие самым полезным приобретениям, заслоняют соседние. Так, мы знаем глаз во всем его совершенстве, а менее совершенные промежуточные этапы его развития нам неизвестны. Дарвин в “Происхождении видов” высказал мысль: естественный отбор действительно предполагает утрату промежуточных форм. Поэтому неудивительно, что не сохранилось живых переходных форм между бактериями и эукариотами. Куда удивительнее то, что удачные приспособления не продолжают улучшаться – как в случае глаза.

Мы не можем непосредственно наблюдать этапы эволюции глаза, зато можем видеть экологический спектр его форм у разных организмов. Из зачаточного светочувствительного пятна древнего червеобразного существа глаза независимо появлялись внутри разных групп. Как раз это предсказывает теория естественного отбора. Всякое небольшое изменение обеспечивает небольшое преимущество, которое зависит от среды. В различных условиях появлялись различные по морфологии типы глаз. Некоторые различаются очень сильно (например сложные глаза мухи и зеркальные глаза гребешка), а некоторые схожи – как глаза осьминога и человека, которые в результате конвергенции приобрели почти одинаковое строение. У животных можно найти все мыслимые промежуточные стадии, от зрительных ямок до аккомодационных линз. Даже у протистов иногда встречаются миниатюрные глаза с “хрусталиком” и “сетчаткой”. Эволюционная теория предсказывает, что свойства у разных групп организмов должны были развиваться независимо (полифилетически), и каждый следующий шаг предоставлял новое преимущество. Теоретически этот принцип применим ко всем свойствам – и обычно так и происходит. Так, способность летать при помощи крыльев независимо появлялась минимум 6 раз: у летучих мышей, птиц, птерозавров и разнообразных насекомых. Многоклеточность возникала около 30 раз. Различные формы эндотермности (теплокровности) появились у нескольких групп, включая млекопитающих и птиц, а также некоторых рыб, насекомых и даже, в некотором смысле, у растений [12]. “Сознательную осведомленность” приобрели в большей или меньшей степени независимо птицы и млекопитающие. На примере глаз мы наблюдаем мириады форм, соответствующих условиям, в которых они развивались. Разумеется, существуют физические ограничения, но они недостаточно жестки для того, чтобы исключить многократное возникновение признаков.

А что можно сказать о половом размножении, ядре и фагоцитозе? В этих случаях следует рассуждать таким же образом. Если каждое из этих приобретений появилось в результате действия естественного отбора (несомненно, так оно и было), то мы должны наблюдать многократное возникновение эукариотических признаков у бактерий. Но это не так. Недалеко и до эволюционного “скандала”! У бактерий есть лишь зачатки эукариотических черт. Например, секс. Можно возразить, что бактерии практикуют конъюгацию, а это, по сути, то же самое: передача собственной ДНК партнеру. Правда, в этом случае передача происходит путем горизонтального переноса. У бактерий есть все необходимые механизмы для рекомбинации ДНК, что позволяет им формировать разнообразные новые хромосомы, а это считается главным преимуществом полового размножения. Но все же у этих процессов множество существенных различий. Секс предполагает слияние двух гамет, каждая из которых содержит половину набора генов. Затем происходит их взаимная рекомбинация и объединение в новый целый геном. Горизонтальный перенос происходит редко, случайным образом, задействуя лишь небольшую часть генома и далеко не всегда предполагая взаимный обмен. Если коротко, то эукариоты занимаются сексом по-настоящему, а у бактерий смутное его подобие. Понятно, что при этом у бактерий должно иметься преимущество перед сластолюбивыми эукариотами. Однако тогда можно ожидать, что бактерии по крайней мере некоторых типов делают такое, пусть и отличающееся в деталях. Но нет: насколько известно, они никогда этим не занимались. Так же дело обстоит с ядром, фагоцитозом и почти всеми эукариотическими признаками. Первые шаги на пути к сложности сделаны. Есть бактерии со складчатыми внутренними мембранами. Есть бактерии без клеточной стенки и с более или менее подвижным цитоскелетом. Есть бактерии с линейными хромосомами, с множеством копий генома, с клетками гигантского размера. Все это намеки на эукариотическую сложность. Но бактерии всегда останавливаются, не достигнув уровня эукариот, и очень редко (если такое вообще бывает) одна бактериальная клетка сочетает одновременно несколько эукариотических черт. Самое простое объяснение глубоких различий между бактериями и эукариотами – конкуренция. Утверждается, что, когда появились первые эукариоты, они были настолько конкурентоспособными, что заняли нишу морфологически сложных организмов и никто не мог с ними соревноваться. Если какие-нибудь бактерии и предпринимали робкие попытки посягнуть на указанную нишу, прочно обосновавшимся там эукариотам это было безразлично. То есть бактерии не представляли для них серьезной угрозы. Все мы знаем о массовом вымирании динозавров и других крупных животных и растений, и в этом свете объяснение выглядит вполне правдоподобным. Миллионы лет динозавры притесняли предков современных млекопитающих – мелких пушистых зверьков. Лишь после вымирания динозавров эти зверьки дали начало современным группам млекопитающих. Тем не менее есть веские причины подвергнуть сомнению эту удобную, но обманчивую в своей привлекательности идею. Микроорганизмы – далеко не то же самое, что крупные животные: численность их популяций несравнимо больше, и они способны путем горизонтального переноса передавать друг другу полезные гены (например гены устойчивости к антибиотикам), что сильно снижает угрозу вымирания. Не известно ни одного массового вымирания микробов. Этого не произошло даже после Великого кислородного события. Нет доказательств того, что “кислородный холокост”, в ходе которого, как предполагают, погибло большинство анаэробных клеток, действительно случился: это не подтверждается ни филогенетическими, ни геохимическими данными. Напротив, анаэробы процветали.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ник Лэйн - Вопрос жизни [Энергия, эволюция и происхождение сложности]](/books/1098393/nik-lejn-vopros-zhizni-energiya-evolyuciya-i-proisho.webp)