Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Название:Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий краткое содержание

содержит сведения обо всех элементах

известных человечеству. Сегодня их 107

причем некоторые получены искусственно.

Как неодинаковы свойства каждого из «кирпичей мироздания», так же неодинаковы их истории и судьбы. Одни элементы, такие

как медь, железо,

известны с доисторических времен. Возраст других измеряется только веками

несмотря на то, что ими, еще не открытыми, человечество пользовалось

незапамятные времена. Достаточно вспомнить о кислороде, открытом лить в

веке. Третьи открыты

лет назад

но лишь в наше время приобрели первостепенную важность. Это уран, алюминий, бор, литий, бериллий. У четвертых, таких, как, например, европий и скандий, рабочая биография только начинается. Пятые получены искусственно методами ядерно-физического синтеза

технеций, плутоний, менделевий

курчатовий… Словом

сколько элементов, столько индивидуальностей, столько историй

столько неповторимых сочетаний свойств.

В первую книгу вошли материалы о 46 первых, по порядку атомных номеров, элементах, во вторую

обо всех остальных.

Популярная библиотека химических элементов. Книга первая. Водород — палладий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Что можно противопоставить огненному смерчу, обрушивающемуся на космический корабль при входе в плотные слои атмосферы? Прежде всего теплозащитную обмазку и охлаждение. Да, охлаждение, подобное в принципе охлаждению автомобильных двигателей с помощью радиаторов. Только работать здесь должны более энергоемкие процессы. Много тепла нужно на испарение веществ, но еще больше на сублимацию — перевод из твердого состояния непосредственно в газообразное. При высоких температурах сублимировать способны молибден, вольфрам, золото.

Покрытие носовой части корабля молибденом или другим из перечисленных (более дорогих) металлов в значительной мере ослабит силу огненного смерча, через который надо пройти возвращаемому аппарату космического корабля.

Другие области применения

Сплав из молибдена с вольфрамом в паре с чистым вольфрамом можно использовать для измерения температуры до 2900°C в восстановительной атмосфере. Молибденовая проволока может служить обмоткой в высокотемпературных (до 2200°C) индукционных печах, но опять-таки только не в окислительной среде.

В технике используют и вредное в принципе свойство молибдена окисляться при повышенной температуре. Молибденом пользуются для очистки благородных газов от примеси кислорода. Для этого аргон или неон пропускают над нагретой до 600–900°C молибденовой поверхностью, и она жадно впитывает кислород.

Тугоплавкий, ковкий, не тускнеющий, обладающий приятным цветом молибден получил признание у ювелиров. Им иногда заменяют драгоценную платину.

В химической промышленности молибден и соли молибденовой кислоты применяют как катализаторы. Кожевенники добавляют некоторые соединения молибдена в дубильные растворы, чтобы улучшить качество натуральной кожи.

А молибденит, который 200 лет назад не отличали от графита, в наше время иногда применяют вместо графита как высокотемпературную смазку. Ведь по кристаллической структуре он действительно подобен графиту.

И еще молибден так же, как бор, медь, марганец, цинк, — жизненно необходимый микроэлемент, обладающий специфическим действием на растительные и животные организмы. Впрочем, это тема самостоятельного рассказа. А доказывать важность и необходимость этого элемента для техники после всего, что уже рассказано, вряд ли нужно. Нельзя считать его бесполезным и для науки XX в., хотя бы потому, что благодаря молибдену был, наконец, открыт первый искусственный элемент — технеций.

МОЛИБДЕН И СТАТИСТИКА. По классификации советского геохимика В. В. Щербины, редкими считаются элементы, которых в земной коре меньше 0,001%. Следовательно, молибден, доля которого как раз 0,001% (по Ферсману), — элемент не редкий. Есть у него и собственные минералы, имеющие промышленное значение (молибденит MoS 2— важнейший из всех, повеллит CaMoO 4, молибдит Fe 2(MoO 4) 3∙ n H 2O и вульфенит PbMoO 4). Следовательно, не относится он и к числу рассеянных элементов. Всего известно около 20 минералов молибдена.

Добыча молибденовых руд началась лишь в 80-х годах прошлого века. До начала первой мировой войны в промышленных масштабах их добывали лишь две страны — Австралия и Норвегия. В годы войны потребность в молибдене — для получения высококачественной стали — резко возросла, мировое производство его достигло 800 т в год. К странам, добывающим молибденовую руду, прибавились США и Канада. В дальнейшем Соединенные Штаты стали почти монопольным производителем этого металла в капиталистическом мире.

Характерно, что производство молибдена в капиталистических странах росло скачкообразно: резкие пики приходятся на годы больших войн. Так, в 1943 г. добывали больше молибдена, чем в 1952: 30 и 22 тыс. т соответственно.

В 1975 г. в капиталистических странах произведено 72 тыс. т молибдена, в 1980 — около 94 тыс. т.

СОВЕТСКИЙ МОЛИБДЕН. В России молибден начали добывать в начале XX в. в Забайкалье на Чикойском руднике, попавшем в концессию иностранной фирме. На месте руду не перерабатывали, а отправляли в Германию, а оттуда уже везли назад металл. С началом первой мировой войны импорт молибдена, естественно, прекратился; пришлось организовывать собственное производство. Добыча молибденовой руды на Чикойском руднике выросла, но ее все равно не хватало, и через Владивосток Россия начала ввозить австралийскую руду. Вскоре Чикойский рудник был закрыт, и добыча молибдена в Забайкалье прекратилась до 1926 г.

В 1921 г. при химическом отделе BCHX был организован отдел новых производств во главе с В. И. Глебовой. По ее инициативе создали «Бюро редких элементов», которое занялось прежде всего организацией производства молибдена и вольфрама из отечественных руд. Исследовательские работы возглавили профессор И. А. Каблуков и молодой химик Владимир Иванович Спицын. Вольфрам, абсолютно необходимый для производства электрических ламп, сумели получить раньше, чем молибден. Первое в стране производство молибденовой проволоки началось в 1928 г. В 1931 г. Московский электрозавод выпустил уже 70 млн. м вольфрамовой и 20 млн. м молибденовой проволоки, Добыча молибденовых руд в Забайкалье возобновилась в 20-е годы. Позже советские геологи обнаружили много молибденовых месторождений в Сибири, Казахстане, на Кавказе и в других районах страны.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. Даже после того как молибден стал играть важную роль в сталелитейной промышленности, в чистом виде он не находил практического применения. Ведь получали не монолитный металл, а порошок, переплавить который не могли: температура плавления молибдена 2620°C — и обычная футеровка печей не выдерживала…

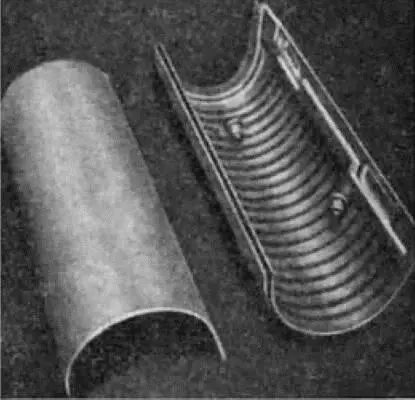

Первую молибденовую проволоку получили лишь в 1907 г., применив «обходный маневр». Порошкообразный молибден смешивали с клейким органическим веществом, например с сахаром. Полученную массу продавливали через отверстия матрицы. Получалась клейкая нить. Поместив эту нить в атмосферу водорода (чтобы при разогреве молибден не окислился), пропускали через нить электрический ток. Нить, естественно, разогревалась, органика выгорала, а металл проплавлялся, осаждаясь на проволоке. А еще через три года Джеймс Куллидж взял патент на получение тугоплавких металлов методом металлокерамики, или порошковой металлургии. Металлический порошок смешивают с раствором глицерина в спирте. Из этой массы прессуют штабики, которые потом спекают. В случае молибдена этот процесс длится 2–3 часа при 1100–1200°C. Затем через полученные брикеты пропускают постоянный ток низкого напряжения. Они разогреваются и свариваются — получается компактная монолитная масса молибдена высокой чистоты. Этот способ производства тугоплавких материалов получил широчайшее распространение. Им широко пользуются и в наши дни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: