Михаил Калинко - Тайны образования нефти и горючих газов

- Название:Тайны образования нефти и горючих газов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Калинко - Тайны образования нефти и горючих газов краткое содержание

Автор, известный ученый, знакомит с различными представлениями о происхождении нефти и углеводородных газов, причем особое внимание уделяется современной органической теории, ее аргументации и проверке практикой.

Тайны образования нефти и горючих газов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но только захоронение органического вещества не обеспечивает нефтегазообразования. Продолжая аналогию между захоронением органического вещества и посевом пшеницы или каких-либо других культур, можно заметить, что, как в растениеводстве, хорошая заделка семян - необходимое, но далеко не достаточное условие для получения урожая, так и захоронение органического вещества - первый, но далеко не достаточ-ный этап в длительном процессе нефтеобразования и в несколько более коротком процессе газообразования.

Это связано со многими причинами. Во-первых, в природе слишком много "любителей" энергии, заключенной как в захороненном органическом веществе, так и в любом зерне, состоящем из органического вещества. Во-вторых, так же как и растения для своего роста нуждаются в определенных благоприятных условиях, достаточной температуре, соответствующей плотности включающего грунта, обеспечивающей возможность прорастания семян, так и преобразование органического вещества в сторону нефти может происходить лишь при определенных благоприятных условиях, в первую очередь температурных и др.

Более того, если зерна растений в процессе эволюции приобрели защитные приспособления в виде достаточно прочной непроницаемой для микроорганизмов и инертной для разных химических реагентов оболочки, то обрывки и кусочки органического вещества такой защитной оболочки, как правило, не имеют, хотя если в породу попадают те же зерна, пыльца, споры, то они в начальный период менее подвержены действию различных неблагоприятных условий.

Как отмечалось выше, при доступе кислорода происходит окисление органического вещества с образованием преимущественно углекислоты и воды. Этому процессу способствует жизнедеятельность многих микроорганизмов. Поэтому на поверхности земли, а также на дне водоемов в грунтах, хорошо промываемых водой (крупнозернистых песчаных, галечниковых и т.д.), происходит окисление органического вещества. Нередко вода не только приносит кислород, но и выносит продукты окисления, благодаря чему процесс может развиваться почти до полного разложения органического вещества. Исключения могут составлять крупные обрывки растительной ткани, семена, споры и пыльца растений,

нередко сохраняющиеся в песках и даже галечниках. В наиболее распространенных осадках - илах, глинистых илах, накапливающихся в спокойных водах бухт, заливов, озер, болот, стариц рек, доступ кислорода, как правило, затруднен, и поэтому нет условий для полного окисления содержащегося в них органического вещества. В таких осадках развиваются микроорганизмы, которые "набрасываются" в первую очередь на легко-разрушаемые органические соединения - белки, углеводы и др. При этом образуется много углекислого газа, воды, метана и незначительное количество жидких и твердых углеводородов. Эти углеводороды обнаружены в современных осадках почти всех морей, океанов, озер, стариц рек и т. д. О широком образовании метана в болотах свидетельствует и его второе название - болотный газ.

В указанный биогенный этап захороненное в осадках органическое вещество так сильно преобразуется, что и по составу, и по физико-химическим свойствам, и по морфологии, и другим признакам становится абсолютно непохожим на то исходное вещество, которое захоронялось в осадках: в результате потери легко гидролизуемых компонентов в нем остаются устойчивые и синтезируются сложные и также устойчивые соединения.

Это органическое вещество состоит из трех групп соединений, которые дифференцируют по растворимости в различных растворителях. Значительную часть этого вещества составляют соединения, растворимые в едком калии, которые называются гуминовыми кислотами. В несколько меньшем количестве содержится не растворимое в органических растворителях вещество, именуемое в зарубежной литературе керогеном. В небольших количествах присутствуют растворимые в бензоле, хлороформе и других органических растворителях компоненты - битумы, или, как их теперь называют, битумоиды, в составе которых определены жидкие и твердые углеводороды всех трех групп. На всех стадиях изменения в осадках и в заключенном в них органическом веществе всегда содержатся в разных состояниях (свободном, сорбированном, в закрытых порах) газообразные компоненты, среди которых нередко преобладает метан, присутствуют этан и другие газообразные углеводороды.

По мере отложения все новых и новых порций осадков затрудняется и почти прекращается обмен веществами с придонным слоем воды, что приводит к гибели микроорганизмов вследствие отравления их продуктами своей жизнедеятельности. Намечается новый этап, обусловленный повышением температуры, происходящим из-за увеличения глубины залегания (см. главу III). Температура в осадках может также повышаться вследствие развития в них различных экзотермических химических процессов: выпадения солей, образования новых минералов и т. д.

Повышение температуры вызывает разложение или, как говорят, деструкцию органического вещества: более сложные полимерные соединения разлагаются, образуя менее сложные соединения, в том числе и углеводороды. Благодаря этому с увеличением глубины залегания в органическом веществе осадочных пород растет содержание битумов и в составе последних - количество жидких и твердых углеводородов. Увеличивается и количество газообразных углеводородов.

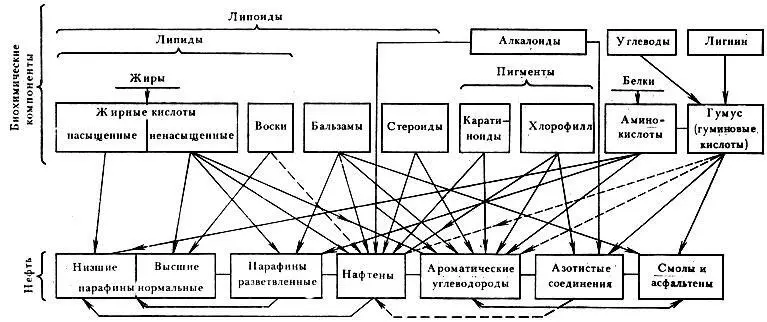

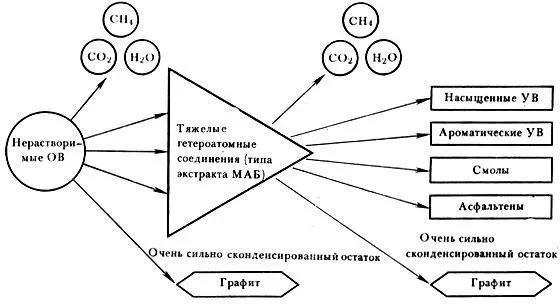

Источники образования отдельных компонентов нефти показаны на рис. 32. Темп деструкции органического вещества резко повышается после достижения температуры порядка 60°С, что в большинстве случаев характерно для глубин порядка 1500-2000 м. По мере дальнейшего повышения температуры темп деструкции несколько снижается, но при этом из керогена продолжается образование новых порций битума, в которых содержатся новые и новые порции твердых, жидких и газообразных углеводородов и других соединений (рис. 33). Этот процесс продолжается до температур порядка 180-200°С. Дальнейшее повышение температуры приводит к деструкции образовавшихся жидких и твердых углеводородов, когда из органического вещества образуются только или почти только газообразные углеводороды и графит.

Рис. 32. Источники образования отдельных компонентов нефти

Рис. 33. Схема превращения керогена в нефть и газ

Интервал глубин, в котором из органического вещества образуются максимальные количества жидких углеводородов, Н. Б. Вассоевич предложил называть главной зоной нефтеобразования. Эта зона располагается на глубине порядка 1500-3000 м (в разных регионах по разному). Верхний интервал глубин, на которых образуется газ, назван Н. Б. Вассоевичем зоной газообразования, нижний интервал - главной зоной газообразования (табл. 2).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)