Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обыденные понятия не всегда легко поддаются определению. Так, непросто определить, что такое болото. Существует и такое определение: «Болото можно охарактеризовать или как озеро, но со связанной водой, или как сушу, содержащую обычно 90% воды и лишь 10% сухого вещества». Действительно, одна часть сухого торфа способна удержать 15—25 частей воды! Оптимальными для торфонакопления условиями характеризуются громадные пространства территории нашей страны с умеренным гумидным климатом. Советскому Союзу принадлежит 60% мировых запасов торфа.

Климатические условия являются для болотообразования «пусковым механизмом». В процессе развития торфяника роль климатических факторов уменьшается. Болото постепенно становится экосистемой, в значительной мере развивающейся по своим внутренним законам и сравнительно мало зависящей от внешней среды. Подчеркивая специфичность условий образования каустобиолитов, известный советский геолог К. Г. Войновский-Кригер (1894—1979) писал: «Накопление растительной массы, очевидно, подчинено не таким закономерностям, как накопление песка и алеврита: кроме геоморфологического фактора, здесь участвует и, может быть, играет основную роль биологический фактор». А наибольшие шансы перейти в ископаемое состояние имеют приморские и прибрежно-озерные торфяники в зонах прогибания земной коры.

Другим типом экосистем, где происходит накопление необиогенного органического вещества, являются континентальные водоемы. Здесь в противоположность торфяникам накапливаются главным образом не остатки высших растений, а «сапропель» (по-гречески это значит «гнилой ил»): скопление остатков фито‑ и зоопланктона, донных и свободноплавающих организмов и экскрементов животных.

Наконец, биогенное органическое вещество накапливается и в морских экосистемах, главным образом в мелководных лагунах. Основным фактором, который контролирует накопление необиогенного вещества в Мировом океане, является циркумконтинентальная зональность. По данным известного советского геохимика, лауреата премии им. В. И. Вернадского Евгения Александровича Романкевича, в периферических районах океана накапливается 87% всего органического вещества океана, в краевой части ложа — 10%, а в центральных областях — только 3%.

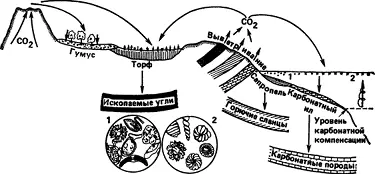

Рис. 14. Схема формирования каустобиолитов и карбонатных пород в биосфере: 1 — организмы — сапропелеобразователи; 2 — карбонатные организмы

Так происходит накопление органического вещества в современной биосфере. Тем же путем происходило накопление биогенной органики и в геологическом прошлом (рис. 14). «Образование каменных углей имеет связь с болотами, с большими скоплениями растений, свойственными странам с сырым климатом, в устьях и дельтах больших рек, в равнинах их бассейнов, на берегах континентов и островов, в низинах областей приливов и отливов. Это все большие сгущения жизни, где масса органической материи, находящейся в состоянии медленного разложения, огромна. Возможно, что это самые большие сгущения жизни, нам вообще известные на суше», — писал Вернадский [72] Вернадский В. И. Соч., т. 1, с. 175.

.

Ископаемые угли известны с девона — с того времени, когда в биосфере возникли леса. Черные, на первый взгляд невзрачные, ископаемые угли под микроскопом в шлифах чаруют гаммой оранжево-красных тонов. Сложены они большей частью углефицированными растительными тканями (их называют фитералами: суффикс тот же, что и в слове «минерал», а корень «фито» по-гречески — растение). В последнее время разработаны методы их диагностики: определяют исходный орган растения, его систематическую принадлежность и способ превращения. По этим данным можно составить представление о растительности, послужившей исходным материалом для формирования угля. Состав углей в ходе геологической истории существенно менялся. В карбоновых углях много спор; в позднекарбоновых углях впервые появляются массивные стволы древесных растений (раньше древесные растения были преимущественно трубчатыми, как сейчас бамбук, или же обладали рыхлой центральной частью — как камыш); в мезозое встречаются угли, спрессованные из листьев голосеменных или из иголочек смолы; для палеогена и неогена характерны лигниты — остатки хвойных с макроскопически различимой структурой древесины и т. д.

Биогенное вещество, образованное гетеротрофами, в углях встречается довольно редко; главным образом это грибы, в палеогеновых и неогеновых углях наиболее распространенные. Найдены также остатки бактерий, членистоногих, позвоночных. Самые удивительные находки сделаны на двух буроугольных месторождениях Центральной Европы: Гейзельталь (палеоген) в ГДР и Турув (неоген) в Польше. Здесь найдены остатки богатой и разнообразной фауны позвоночных (вспомним цитированные выше слова Вернадского о «самых больших сгущениях жизни»): рыб, земноводных, пресмыкающихся (крокодилов, ящериц, змей), птиц, наконец, млекопитающих: тапиров, лошадей, сумчатых крыс, летучих мышей, полуобезьян. А в угле одного из небольших месторождений Италии известный западногерманский углепетрограф М. Тайхмюллер описала останки молодой особи «почти человека» — человекообразной обезьяны близкого нам рода. Малыш утонул в болоте…

Если ископаемые угли соответствуют древним торфам, то горючие сланцы образовались из сапропелей, накапливающихся иногда в озерных, а чаще — в морских экосистемах. Классик литологии, академик Николай Михайлович Страхов (1900—1978) еще в 30‑е годы выделил следующие типы горючих сланцев: а) пелагические планктогенные горючие сланцы; б) пелагические бентогенные горючие сланцы; в) горючие сланцы заливного и предустьевого типов; г) горючие сланцы рифового типа. Легко заметить, что эти типы горючих сланцев сформированы различными концентрациями жизни, выделяемыми Вернадским: планктонной и донной пленками и прибрежным и рифовым сгущениями жизни. Биогенный материал горючих сланцев интенсивно перерабатывался донными организмами, и поэтому распознавание органических остатков в горючих сланцах иногда затруднительно. Тем не менее советский палеоботаник Михаил Дмитриевич Залесский (1877—1946), выполнивший классические исследования исходного материала горючих сланцев, установил, что их органическое вещество представлено главным образом остатками фитопланктона. Позднее было показано, что существуют и «полугорючие» сланцы, где в составе органического вещества преобладают остатки зообентоса (диктионемовые сланцы ордовика) и зоопланктона (доманиковые сланцы девона). В значительной мере биогенной является и неорганическая составляющая горючих и «полугорючих» сланцев: здесь обильно представлены панцири диатомовых водорослей, спикулы кремневых губок, остатки радиолярий и разнообразных организмов с карбонатным скелетом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: