Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Название:Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Лапо - Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого краткое содержание

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м.

Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вопрос о генезисе твердых горючих ископаемых решается сравнительно просто, поскольку известны их современные аналоги. Сложнее дело обстоит с нефтью. Еще два-три десятилетия назад вопрос о ее генезисе вызывал ожесточенные дискуссии. Теперь, благодаря работам школы геологов-нефтяников, до недавнего времени возглавлявшейся членом-корреспондентом АН СССР Николаем Брониславовичем Вассоевичем (1902—1981), происхождение нефти из биогенного органического вещества мало у кого вызывает сомнения.

Школой Н. Б. Вассоевича создана теория нефтеобразования, которая получила название «осадочно-миграционной». Нефть согласно этой теории — «детище литогенеза». Исходным материалом для нефти служат остатки организмов планктонной пленки жизни. «Рождение» нефти как жидкой фазы углеводородов, выделяющейся из рассеянного органического вещества, происходит в земной коре в пределах так называемой «главной зоны нефтеобразования», расположенной на глубине от 2 до 6 км ниже земной поверхности, где господствуют температуры от 60 до 160°С (именно в этом смысле нефть и является «детищем литогенеза» и именно поэтому неизвестны ее современные аналоги).

Доказательством того, что нефть действительно образовалась из биогенного органического вещества, является изотопный состав входящего в нее углерода. Кроме того, в нефти найдены «биомолекулы» — соединения, аналоги которых имеются только в живом и биогенном веществе.

Суммарные запасы каустобиолитов измеряются цифрой n. 10 13 т. Однако, по подсчетам Н. Б. Вассоевича, это составляет только 0,36% всего органического углерода, содержащегося в осадочных породах. Биогенная органика наравне с кремнеземом, а возможно, и карбонатами представлена в метабиосфере главным образом в дисперсной форме.

Итак, палеобиогенная органика метабиосферы образовалась на суше благодаря деятельности наземной пленки жизни, а в водных экосистемах — главным образом за счет планктонной пленки. Формирование каустобиолитов осуществляется при определяющем воздействии энергетической функции живого вещества. Именно это обстоятельство позволяет нам, сжигая каустобиолиты, использовать энергию солнечного луча миллионнолетней давности. Не зря каустобиолиты называют солнечными консервами.

В качестве характерной особенности каустобиолитов Вернадский подчеркивал эволюцию их состава и свойств. «Они (каустобиолиты. — А. Л. ) являют индивидуальность и неповторяемость в геологическом времени и представляют собой историческое явление, что выражается в их чрезвычайном химическом разнообразии и просто объясняется тем, что для каждого геологического момента организмы, тела которых они представляют, были неповторяемы, резко химически различны, так же, как различны те микробы, которые вызвали их образование и тела которых входят в их состав… В каустобиолитах мы видим ясное проявление эволюционного процесса» [73] Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения, с. 269.

.

Не во всех осадочных породах биогенное вещество представлено такими высокими концентрациями, как в карбонатных, кремнистых породах и каустобиолитах. Беднее биогенным веществом фосфатные, железистые и марганцевые породы.

К фосфатным обычно относят породы, содержащие не менее 10% окиси фосфора. Основными минералами, содержащими фосфор, являются тонкодисперсные минералы группы апатита. Полезными ископаемыми — фосфоритами — являются фосфатные породы с 12—40% окиси фосфора. Их выделяют несколько типов: пластовые, желваковые и ракушечные фосфориты, костяные брекчии и гуано. 95% всех запасов фосфоритов приурочено к морским отложениям.

Мощность пластовых фосфоритов достигает 15—17 м. По внешнему виду они мало характерны. Иногда они белые, похожие на мел, чаще же темные, почти черные. Отсутствие у фосфоритов четких макроскопических признаков иногда вводит геологов в заблуждение. Так, в 30‑е годы в Казахстане (Каратау) фосфориты поначалу принимались за бокситы. А одно из сибирских месторождений было открыто не в поле, а на верхнем этаже «Дворца геологии», в Центральном геологоразведочном музее им. Ф. Н. Чернышева. Здесь в 1949 г. Наталья Александровна Красильникова, известный специалист по фосфоритам, просматривая музейные коллекции, обнаружила интересный образец. По этикетке, составленной четверть века назад, он числился песчаником, а оказался — высококачественным фосфоритом! Наверно, такие ошибки бывали и раньше — ведь название «апатит» образовано от греческого слова «апатао», что значит «обманываю»…

Желваковые фосфориты представляют собой скопление конкреций. Насыщенность ими породы различна; встречаются также куски костей и фосфатизированных органических остатков: древесин, раковин моллюсков и т. д. Иногда присутствуют и фосфатизированные копролиты.

Ракушечные фосфориты встречаются главным образом в отложениях ордовика. Это песчаники или конгломераты, переполненные раковинами мелких беззамковых брахиопод. Характерным примером являются так называемые оболовые песчаники Эстонии и Ленинградской области мощностью до 11 м, включающие в себя остатки Obolus и Schmidtia.

Довольно редким типом фосфоритов являются костяные брекчии — пористые породы желто-бурых тонов, состоящие из обломков скелетов рыб или пещерных позвоночных. Наконец, завершает список типов фосфоритов гуано — огромные скопления (мощностью до 35 м) экскрементов морских птиц (на островах и океанских побережьях) или летучих мышей (в пещерах). На островах Чинча, расположенных у берегов Латинской Америки, ежегодно накапливается слой гуано мощностью 8 см.

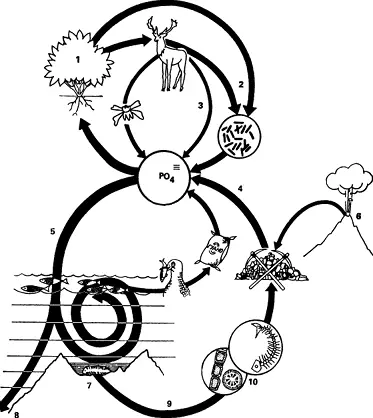

Таковы наиболее характерные типы фосфоритов. Происхождение их обсуждается уже много лет. Трудность проблемы заключается в том, что в фосфоритах редко сохраняются остатки сформировавших их организмов (костяные брекчии и оболовые песчаники представляют собой редкое исключение). Вместе с тем имеются убедительные доказательства того, что в круговороте фосфора живое вещество играет важную роль (рис. 15).

Рис. 15. Схема биогеохимического цикла фосфора (по Дювиньо, 1974): 1 — накопление фосфора высшими растениями; 2 — разложение необиогенного органического вещества; 3 — экскременты; 4 — эрозия; 5 — поступление в океан; 6 — вулканический апатит; 7 — осаждение на небольшой глубине; 8 — осаждение на значительных глубинах; 9 — переход в ископаемое состояние; 10 — вовлечение в биотический круговорот диатомовыми водорослями

Американский ученый Д. Мак-Коннел насчитал 76 фосфорсодержащих минералов, образующихся, скорее всего, в результате деятельности живого вещества. Кости позвоночных содержат до 60% фосфата кальция. Еще больше его в раковинах беззамковых брахиопод (помимо Obolus и Schmidtia, к ним относится и ныне живущая Lingula). В планктоне в целом двуокиси фосфора содержится в 1000 раз больше, чем в морской воде. Богаты фосфором также чешуя и скелеты рыб. До 50% фосфата кальция содержат панцири ракообразных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: