Айзек Азимов - Энергия жизни. От искры до фотосинтеза

- Название:Энергия жизни. От искры до фотосинтеза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-2590-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Айзек Азимов - Энергия жизни. От искры до фотосинтеза краткое содержание

В этой книге Азимов рассказывает о том, как люди научились использовать энергию — сумели заставить работать на себя огонь, воду, ветер, пар, электричество и солнце. Большое внимание уделено изобретениям, открывшим новые источники энергии, распахнувшие перед человечеством двери новой эпохи. Автор также увлекательно повествует о том, как вырабатывается энергия в живых организмах, какие процессы происходят на уровне молекул в органической и неорганической материи.

Энергия жизни. От искры до фотосинтеза - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

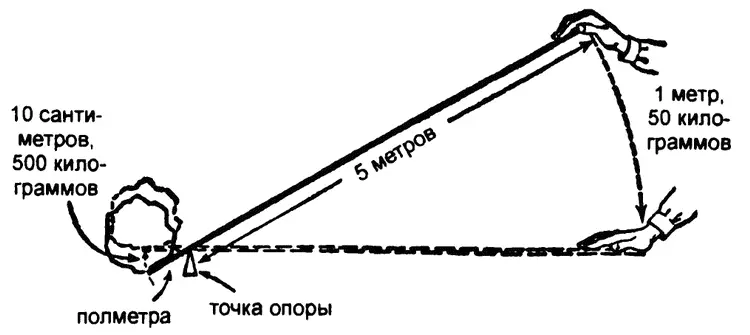

Одна из простейших машин — рычаг. Представим, что под полутонный валун подложили один конец перекладины, под которую, в свою очередь, подставили небольшой камень (рис. 1). Длинный конец перекладины торчит далеко наружу. Если вы начнете опускать длинный конец перекладины, то прилагаемое вами усилие будет переведено в подъем короткого конца. Примером рычага могут служить детские качели, где движение одного ребенка вниз является силой, поднимающей вверх второго, сидящего на противоположной стороне.

Рычаг изменяет направление прилагаемого усилия, и этого в принципе достаточно, чтобы счесть его машиной, но этим действие рычага не ограничивается. Путь, который проделывает, поднимаясь, короткий конец перекладины, в несколько раз меньше, чем путь длинного ее конца, поэтому сила [1] Количественное выражение усилия, задействованного в толкающем или тянущем движении, можно использовать в качестве грубого определения термина «сила». Вообще же «сила» имеет строгое научное определение, до которого мы доберемся позже, а пока нам хватит и интуитивного понимания этого слова.

, с которой действует короткий конец, возрастает во столько же раз. Произведение прикладываемой силы на проходимое концом рычага (его называют «плечом») расстояние равно на обоих его концах. Это и есть «принцип рычага», открытый впервые Архимедом — греческим математиком, который жил в III веке до нашей эры, хотя, конечно, и за тысячи лет до того люди использовали этот принцип на практике, пусть и не понимая его сути.

Если длинное плечо рычага в десять раз длиннее короткого, то, опустив дальний конец перекладины на 1 метр, вы, таким образом, поднимете камень на 10 сантиметров, то есть расстояние, на которое переместятся концы перекладины, будет различаться во столько же раз, во сколько различается длина плеч рычага. С другой стороны, во столько же раз, только в обратном отношении, будет различаться и сила на обоих концах рычага. К длинному концу достаточно приложить лишь одну десятую часть той силы, которая необходима для того, чтобы поднять камень, лежащий на коротком конце. Иными словами, если опускать длинный конец перекладины на 1 метр с силой 50 килограммов, то коротким концом удастся сдвинуть камень весом в полтонны на 10 сантиметров. Так следует из принципа, сформулированного Архимедом, — ведь если 1 метр умножить на 50 килограммов, то будет столько же, сколько если и 0,1 метра умножить на 500 килограммов.

Общее количество энергии, потраченной на обоих концах рычага, одинаково, но, перемещая 50 килограммов на расстояние 1 метра, мы не выходим за пределы человеческих возможностей по скорости приложения энергии, в отличие от задачи по подъему 500 килограммов хоть на 1 сантиметр. В последнем случае организм человека просто не успевает выработать необходимое для совершения действия количество энергии. Таким образом, применение рычага делает выполнимой задачу, решение которой без него было бы невозможно. Архимед высказался об этом весьма красноречиво: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!»

На заре своей истории человек изобрел и другие простые машины, служившие одной цели — привести количество энергии, которое необходимо одномоментно приложить для решения задачи, к уровню реальному для человека. Среди этих изобретений — колесо, подъемный блок, клин, наклонные плоскости и многое другое.

Среди этих устройств не было и не могло быть таких, которые увеличивали бы общее количество энергии, доступное для использования человеком. Однако с помощью только таких механизмов древние египтяне построили свои пирамиды, а китайцы — Великую Китайскую стену. Конечно, для этого требовался и изнурительный труд десятков тысяч человек на протяжении десятилетий.

Если бы нашему инопланетному наблюдателю пришло в голову проследить за работой в каменоломнях и пустынях Египта и сравнить процесс медленного, камень за камнем, созидания Великой пирамиды с процессом построения насекомыми термитника, наверное, большой разницы он не увидел бы. Более того, термитник по отношению к отдельному термиту крупнее, чем пирамида — по отношению к человеку, так что результат труда термитов, возможно, произвел бы на инопланетянина большее впечатление. Да, человеку приходится самому изготавливать свои нехитрые инструменты, а термиту все необходимое дано от рождения, однако, возможно, инопланетянин счел бы подобное проявление величия человеческого разума моментом интересным, но не принципиальным.

Несмотря на все инструменты, изобретенные за десятки тысяч лет своей ранней истории, человек все еще оставался таким же ограниченным энергетическими возможностями собственного организма, как и термит. До принципиального различия между этими двумя видами живых существ мы до сих пор так и не добрались.

Для того чтобы выполнить больше работы за меньшее время, чем то способен сделать человек со своими ручными инструментами, требуется возможность расходовать за единицу времени больше энергии, чем может вырабатывать человеческий организм. Один из способов решения этой задачи — использование прирученных животных.

Когда именно человек впервые приручил животное — тайна, покрытая мраком множества веков.

Возможно, одомашнивание животных получилось из стихийно сложившихся союзов, когда животные определенных видов тайком поселялись возле стоянок первобытного человека, рассчитывая на то, чтобы поживиться пищевыми отходами; их могли приручать просто для забавы, из тех побуждений, что и сейчас порой манят детей к черепахам, жукам, крысам и прочим не самым симпатичным созданиям.

В конце концов человеку пришло в голову, что выращивать этих животных можно прямо в неволе, в результате их количество естественным образом увеличится и животных можно будет использовать в различных практических целях: мясо — в пищу, шкуру — на одежду, зубы и кости — на украшения и инструменты.

Таким же образом и, наверное, примерно в ту же историческую эпоху были «одомашнены» и растения — так зародилось земледелие. Разрозненные группки людей, прежде всего — охотников и собирателей, зависимых от прихотей судьбы, теперь принялись сами выращивать себе пищу, стали пастухами и земледельцами. Теперь территория племени могла прокормить гораздо больше людей, в первую очередь благодаря земледелию, и результатом стал взрывной рост численности человеческого населения.

А одомашненные животные, помимо прочего, оказались неплохими помощниками в работе. Те из них, что были крупнее человека и могли, соответственно, расходовать энергию более высокими темпами, оказались чрезвычайно полезными; они довольствовались более грубой пищей, чем та, что требуется человеку, а при должном обращении (например, будучи кастрированными) оказывались и более послушными и управляемыми, чем рабы-люди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: