Лев Мухин - В нашей галактике

- Название:В нашей галактике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Мухин - В нашей галактике краткое содержание

О современных представлениях об образовании звезд, планет, малых тел, о новых данных исследований планет Солнечной системы, которые не только расширили наши представления об окружающем мире, но и поставили перед учеными новые интригующие загадки, рассказывает эта книга.

В нашей галактике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

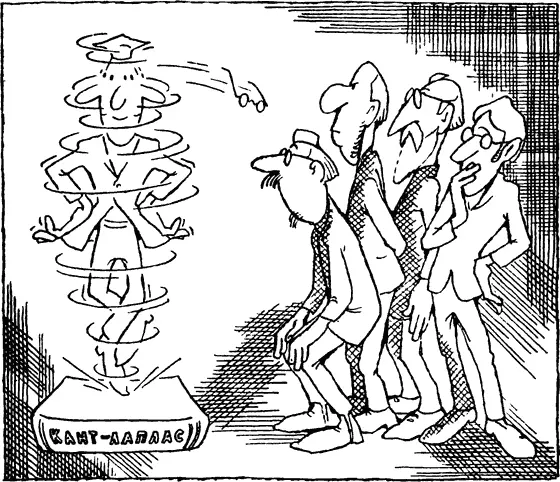

Основная претензия к гипотезе Канта — Лапласа состояла в следующем. В физике существует такое понятие, как момент количества движения. Чтобы лучше уяснить себе физический смысл этой величины, рассмотрим следующий пример. Все мы хорошо знаем один из элементов фигурного катания — вращение спортсмена вокруг собственной оси. Этим эффектным номером часто фигурист заканчивает свое выступление. Я здесь хочу обратить внимание на некий тонкий момент (и в буквальном и в переносном смысле слова). Начинает вращение фигурист довольно медленно с широко расставленными руками. А затем он увеличивает скорость вращения, используя лишь один прием — приближая руки к оси вращения. Делает спортсмен это по-разному: может поднять их вверх, сомкнув над головой, может прижать к бокам. Эффект один — скорость вращения резко возрастает. В чем здесь дело?

Когда руки у фигуриста расположены перпендикулярно к телу, ему необходимо «крутить» дополнительную массу (массу рук) на определенном расстоянии от оси вращения. Именно произведение скорости на массу, на расстояние ее от оси вращения и определяет момент количества движения.

Теперь вспомним наиболее общие законы природы — законы сохранения. Известно, что в процессе движения величина момента количества движения остается постоянной. Фигурист уменьшил часть массы, которая вращалась на определенном расстоянии, заставив ее вращаться на меньшем расстоянии (прижал руки). Момент количества движения при этом должен остаться прежним, сохраниться. Поскольку общая масса фигуриста не изменяется, то скорость вращения должна скомпенсировать уменьшение расстояния, она увеличивается, получается эффектная концовка выступления.

Так вот именно эта физическая величина — момент количества движения — стала камнем преткновения и для теории Канта — Лапласа, и для многих более поздних небулярных теорий. Дело в том, что из полного момента количества движения Солнечной системы на обращение Юпитера, масса которого в тысячу раз меньше массы Солнца, а значит, практически и всей системы, приходится 60 процентов, а на вращение самого Солнца лишь два. Вещь поразительная. Крохотные по сравнению с Солнцем планеты имеют гораздо больший момент, чем центральное светило. Если «все» образовалось из одной общей туманности, то момент количества движения никак не мог распределиться в таком соотношении между внешней областью и центральным светилом. Или нужно искать какие-то специальные механизмы перераспределения момента, или нужно считать, что дополнительный момент был привнесен в Солнечную систему извне.

Именно по последнему пути и пошли Чемберлин и Мультон. Они совместно предложили теорию, которая впоследствии нашла сторонников в лице Джинса, Эддингтона и многих других крупных ученых, хотя на позиции Джинса в этом вопросе я остановлюсь отдельно. Суть гипотезы состоит в том, что при движении вокруг центра Галактики Солнце прошло довольно близко мимо другой звезды. Это обстоятельство вызвало извержение вещества из нашего светила. Выброшенная материя сконденсировалась в небольшие твердые тела — «планетезимали» (так назвали их авторы теории). Впоследствии, вращаясь вокруг Солнца и слипаясь друг с другом, «планетезимали» образовали планеты.

Эта теория была опубликована в 1905 году, а в 1916 году Д. Джинс, как он выразился сам, «исследовал математически, что должно произойти в действительности (выделено мною. — Л. М. ), когда одна звезда действует на другую мощными приливообразующими силами».

Джинс сказал «в действительности» потому, что, как и Эддингтон, полагал, что теория хороша только в том случае, если она снабжена хорошим математическим аппаратом. Работу Чемберлина и Мультона он называл гадательной и говорил, что она «почти совершенно не в состоянии выдержать суровое испытание математическим анализом или объяснить хотя бы самые характерные особенности Солнечной системы».

Скажем прямо, Джинс был слишком суров к Мультону и Чемберлину. Его собственная теория базировалась на той же идее приливного воздействия при тесном сближении Солнца с массивной звездой. И его теория прожила недолго. Она также не была свободна от внутренних противоречий. Но поскольку в ней наиболее отчетливо появляется идея «катастроф» со всеми вытекающими из нее последствиями, поскольку и сегодня делаются серьезные попытки реанимации этой теории, мы вкратце остановимся на основных ее положениях.

Итак, Солнце извергло огромную сигарообразную струю, плотность которой была наибольшей в средней ее части. Поэтому планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, полагает Джинс, занимают как раз среднее положение в последовательности планет. Струя начинает распадаться на отдельные сгущения, которые, собственно говоря, и являются протопланетами. Джинс считает, что прото-Венера и прото-Меркурий должны были обратиться в жидкость или немедленно отвердеть, прото-Земля и прото-Нептун были частично жидкими, а Марс, Юпитер, Сатурн и Уран родились газообразными.

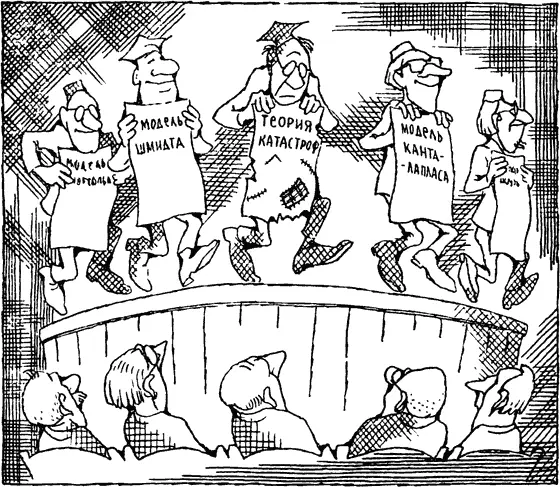

Все эти представления кажутся сейчас наивными, но и спустя 70 лет после выхода в свет работы Джинса здание планетной космогонии представляется самым настоящим «домом моделей». Всего 10 лет назад в Ницце собрались крупнейшие специалисты по проблемам планетной космогонии. Читая сборник докладов, представленных на этой конференции, невольно поражаешься многообразию точек зрения на вечную проблему происхождения Солнечной системы.

Сейчас, по-видимому, трудно указать такую область науки, за исключением планетной космогонии, где происходило бы столкновение полярных точек зрения, причем каждая из них достаточно обоснована. И Лапласу, и Декарту, и Джинсу было гораздо легче, чем современным космогонистам: их гипотезы «держались» как минимум десятки лет. Ну а что же происходит в нашем «доме моделей» сегодня?

Было бы неразумно попытаться даже в популярной форме изложить почти пятьсот страниц докладов конференции в Ницце. Да и после этой конференции появились новые интересные идеи в области космогонии. Остановимся лишь на наиболее важных моментах рождения Солнечной системы. Заметим, что подавляющее число работ используют сейчас в качестве исходной схемы туманность Лапласа, и лишь одиночки пытаются возродить «теорию катастроф». Если говорить языком спортивных комментаторов, то счет что-нибудь 20:2 в пользу сторонников исходной прототуманности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: