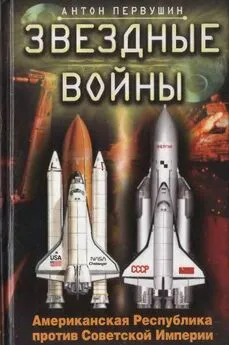

Антон Первушин - Звездные войны. СССР против США

- Название:Звездные войны. СССР против США

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Амфора

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-367-03181-2,978-5-367-02793-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Звездные войны. СССР против США краткое содержание

История освоения околоземного пространства показана сквозь призму космической гонки вооружений.

12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).

Космические просторы всегда волновали умы не только мечтателей и романтиков, но и прагматичных военных. Едва начавшись, освоение околоземных орбит сразу приобрело характер милитаризованной экспансии. И если рядовым землянам звездные войны пока кажутся фантастикой, специалисты знают: сражения в космосе уже не за горами.

Звездные войны. СССР против США - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале 1968 года были введены в эксплуатацию две радиолокационные ячейки и командный пункт на узле в Гульшаде (Карагандинская область Казахской ССР), станция СОК и ПК в Ногинске. Специалисты КБ-1 под руководством Анатолия Савина отработали спутник-перехватчик и спутник-мишень.

Военно-промышленная комиссия постановила начать испытания системы "ИС" в боевом варианте. На космодром Байконур были отправлены три аппарата: один в комплектации мишени "И-2БМ" (без головки самонаведения и боевой части) и два боевых перехватчика "5В91". Подготовленные к пуску ракеты лежали в хранилищах. Интересно, что представителем по ракете-носителю в Госкомиссию был назначен Леонид Кучма — будущий первый президент Украины.

Девятнадцатого октября 1968 года, строго по графику, стартовала ракета с мишенью. Выполнив заложенную на борт программу маневрирования, мишень вышла на заданную орбиту. В открытой печати новый спутник получил название "Космос-248".

На следующий день под именем "Космос-249" был запущен аппарат-перехватчик. Командно-измерительный пункт в Ногинске определил параметры орбиты и отправил на борт второго спутника программу коррекции. В район встречи "Космос-249" вышел с очень высокой точностью. Требовалось уменьшить вектор скорости сближения всего на 0,2 м/с. Перехватчик развернулся, в нужное время двигатель включился, но, не сумев отключиться, выработал весь бортовой запас топлива. Затормозив более чем на 1 км/с, перехватчик стал падать на Землю. Измерив параметры орбиты и время работы тормозного импульса, испытатели пришли к выводу, что обломки упадут в Атлантический океан, вблизи берегов Южной Америки, что и произошло. Причина срыва программы полета отыскалась быстро — конструктивная ошибка в работе бортового программного устройства.

После тщательного разбора было принято решение провести доработку и повторить пуск по той же мишени "Космос-248". Первого ноября 1968 года перехватчик "Космос-252" вышел в район цели. Захватив ее на автосопровождение, он выстрелил и поразил "Космос-248" осколками направленной боевой части. Впервые в истории один космический аппарат уничтожил другой. Понятно, что информация об этом достижении советских инженеров была строжайше засекречена.

Шестого августа 1969 года начались летно-конструкторские запуски ракеты "Циклон-2". В тот день на орбиту был выведен спутник-мишень "Космос-291". Программа предусматривала уничтожение этой мишени перехватчиком, запуск которого планировался на следующий день. Однако на спутнике-мишени после его вывода на орбиту не включился бортовой двигатель, и он остался на орбите, которая оказалась непригодной для испытаний. Запуск спутника-перехватчика отменили.

В мае 1970 года решением Военно-промышленной комиссии было намечено проведение полноценных испытаний системы "ИС" в штатном составе. В эксплуатации к тому времени находились уже все радиолокационные ячейки и средства командно-измерительного пункта.

Больше того, в Конструкторском бюро "Южное" (так стало называться ОКБ-586 Михаила Янгеля) завершилась разработка нового серийного спутника-мишени "Лира". Заказ на это устройство поступил еще в 1966 году, причем условия, как обычно, были предельно жесткими: эффективная отражающая поверхность не должна превышать 1 м 2. Вначале разработчики хотели обойтись надувными шарами. Их предполагалось изготовлять из металлизированной майларовой пленки, а перед отстрелом в космосе заполнять воздухом или инертным газом. Шары быстро изготовили, запустили в космос и убедились, что они малопригодны: заданную эффективную поверхность они имитировали хорошо, но зафиксировать их поражение оказалось трудно: ведь осколок пробивал в шаре дырку, часть воздуха выходила, а сам шар оставался на орбите, вызывая бесконечные споры о том, попали в него или не попали. В итоге Михаил Янгель распорядился сделать специальную облегченную конструкцию на базе юстировочного спутника "ДС-П-1", снабдив ее телеметрической аппаратурой, позволяющей при попадании подсчитать количество поразивших ее осколков.

Спутник-мишень "Лира" представлял собой дюралевый гексаэдр поперечным сечением около 1 м. Панели многогранника оклеивались треугольными стекловолоконными пластинами, прошитыми токопроводящими проводниками. Внутри гексаэдра размещался небольшой бронеконтейнер с телеметрической станцией. Коммутатор станции обсчитывал все токопроводящие структуры треугольных пластин и сообщал об их целостности. После поражения он же сообщал о том, что токопроводящая проволочка нарушена. Число разорванных проволочек определяло минимальное количество осколков боевой части, попавших в мишень. Запуск мишени "Лира" проводился с помощью ракеты-носителя "Космос-2" ("11К65М"), созданной на базе боевой ракеты "Р-14" Михаила Янгеля.

Пожалуй, самым эффектным новшеством в системе "ИС" была автоматизация всех предстартовых процедур. По часовой готовности открывались ворота хранилища, и электровоз с прицепленным транспортноустановочным агрегатом и уложенной на нем ракетой выезжал по железнодорожному пути к стартовому столу. При движении сцепку не сопровождал ни один человек. После наезда на пристартовые контакты электровоз останавливался, отцеплялся и уходил в тупик. Специальные устройства захватывали транспортноустановочный агрегат, подтягивали его к стартовому столу и стыковали платы пятидесяти электрических и пятидесяти штырьковых разъемов, четырех заправочных горловин и двух воздушных трубопроводов. Затем ракета поднималась и устанавливалась опорными пятами на стартовый стол в ожидании пуска, который мог быть произведен с секундной точностью.

Первым из руководителей министерства наблюдал автоматическую установку носителя заместитель министра общего машиностроения Георгий Тюлин. Увидев двигающуюся по железнодорожным путям ракету, он обратился к главному конструктору Всеволоду Соловьеву и командиру части с возгласом негодования: "Как можно транспортировать ракету без сопровождающих?" Выслушав объяснения Соловьева, остался недоволен и приказал командиру части выделить сопровождающих: "Мало ли что может случиться!

А возле ракеты никого нет!" Командир выделил двух офицеров, и те бегом стали догонять проехавший мимо электровоз. Подводя итоги, Тюлин похвалил Соловьева за создание автоматической системы, позволяющей убрать специалистов с опасного участка, однако потребовал, чтобы на вывозах все же находились наблюдатели.

Очередной спутник-мишень "Космос-373" стартовал 20 октября 1970 года и, совершив несколько маневров, вышел на расчетную орбиту. Перехват этой цели, как и планировалось, осуществлялся дважды. Сначала 23 октября был запущен перехватчик "Космос-374". На втором витке он сблизился со спутником-мишенью, прошел мимо и затем взорвался, оставив мишень неповрежденной. Тридцатого октября стартовал новый перехватчик "Космос-375", который также поймал цель на втором витке. Как и в случае с предшественником, он прошел мимо нее и лишь потом взорвался. Двойной запуск спутников-перехватчиков с небольшим временным интервалом понадобился, чтобы оценить возможности стартовых команд по оперативной подготовке стартовых установок для повторных запусков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: