Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если вернуться к нашему примеру с логово-гривистым рельефом поймы, то синтаксоны будут "словами", а весь набор от лога до гривы — "фразой". Однако фитоценологам было бы очень легко работать с такого рода "текстом", если бы все фразы были одинаковыми. На самом деле как индивидуально каждое сообщество, так и индивидуальна каждая фраза. Некоторые лога более глубокие, а некоторые — менее, как и гривы, где ряд может завершаться не только степным сообществом или остепненным лугом, но даже лугом нормального увлажнения. Таким образом, здесь мы сталкиваемся как бы с континуумами высших порядков. Как индивидуальны по экологии виды и сообщества, так индивидуальны и "фразы" и "строфы". Их типизация также сопровождается объединением сходных, а не тождественных объектов, т. е., как и при классификации растительных сообществ, неизбежной редукцией.

Однако пример с логово-гривистым комплексом достаточно простой. В. В. Мазинг, исследуя болота Эстонии, установил следующую иерархию.

1. Популяции("буквы").

2. Сообщества("слова") — они представлены небольшими площадями, приуроченными к разным частям грядово-мочажинного рельефа, который морфологически напоминает логово-гривистый рельеф поймы, и потому Мазинг назвал их микроценонами.

3. Сайты("фразы") — полные наборы сообществ от днища мочажины до вершины гряды.

4. Системы болот("строфы") — совокупности всех сайтов разных болот.

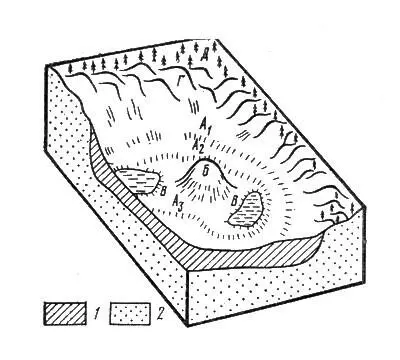

Еще более сложный случай анализа растительности представился автору совместно с его аспирантом из Якутии П. А. Гоголевой, которая изучала аласы Центральной Якутии. О них уже писалось при обсуждении вопроса "упаковки местообитаний" в гл. 3. На этот раз нас будет интересовать не преобладающая по площади равнинная часть аласа (хотя это также сочетание уровня "фразы" — виды группируются в сообщества, а сообщества образуют концентрическую структуру вокруг озера), а особые образования, расположенные по крутым склонам от окружающего алас лиственничного леса к его собственно аласной равнинной части (на рис. 18 показано строение аласа). Эти образования называются байджерахами и по внешнему виду напоминают перевернутые кверху дном чашки.

Рис. 18. Строение типичного якутского аласа. A 1, А 2, А 3— сухая, умеренная и влажная зоны дна аласа; Б — булгуннях (мерзлотное вспучивание поверхности) ; В — озера; Г — байджерахи; Д — лиственничный лес, окружающий алас территории; 1 — современные озерные отложения; 2 — подстилающие их породы — пески и супеси с жилами вечных льдов

Каждая "чашка", несмотря на то что размеры ее могут быть невелики (самые крупные байджерахи имеют высоту до 3 м с диаметром до 30 м, но чаще же их высота — 0,5-1 м и диаметр — 3-5 м), имеет сложное строение, и "фраза" растительности одной "чашки" состоит по крайней мере из четырех "слов", а иногда даже пяти или шести. На наиболее прогреваемой части байджераха, которую можно назвать "лицо", идут интенсивные процессы вспучивания поверхности почвы вследствие мерзлотных явлений. Здесь обычно располагаются сообщества привычных к нарушениям R-стратегов из полыни якутской и злака ломкоколосника. Далее, ближе к "макушке", появляются сообщества с ковылем Крылова и, наконец, сама макушка занята низким травостоем из типчака ленского и осочки твердоватой. Более затененные части байджераха — "затылок" и "ложки" между отдельными "чашками" — заняты сообществами замоховелого остепненного луга. Однако это только общая и идеальная схема растительности "чашки". Если просматривать ряд байджерахов снизу вверх (а сервиз может быть сложен в два, три, четыре и даже пять-шесть рядов чашек), то оказывается, что "фразы" меняются по представленности в их составе группы R-стратегов, что отражает изменение активности процессов эрозии "лица". В верхнем ряду вообще может уже не быть не только сообщества с полынью якутской, но даже ковыля Крылова и все "лицо" занято типчаком и осочкой. В данном случае "строфой" будет вся совокупность байджерахов. Чаще байджерахи имеют полулунную форму и расположены по западной, восточной и южной экспозициям, причем, несмотря на постепенность переходов, байджерахи в разных частях такого массива отличаются. Поэтому три экспозиции будут соответствовать трем "строфам", а все вместе — одной "главе". Другая "глава" "поэмы" об аласах будет соответствовать типам сочетаний сообществ на дне.

К сожалению, такой подход с предварительным созданием системы синтаксонов и последующим комбинированием их в сочетания разного ранга сравнительно редок и чаще в своей практической деятельности картограф растительности сразу начинает со стадии "фраз", т. е. достаточно сложных по структуре пространственных сочетаний растительных сообществ. Следствием такого подхода оказывается очень сложный пояснительный текст к карте (легенда) и чрезмерно большое количество выделяемых на карте вариантов растительности, а потому и трудная читаемость карт. Как и в поэзии, за недостаточное знание языка в этом случае автор расплачивается плохими стихами.

У сторонника флористического направления в последние годы усиленно развивается особый раздел науки, который они нарекли симфитосоциологией. В этом случае единицей типизации контуров оказываются так называемые сигма-ассоциации, которые устанавливаются той же процедурой табличной обработки, что и типы сообществ, но в этом случае описание заменяется контуром со многими разными сообществами, а виды — синтаксонами, которые представляют эти сообщества.

Общий принцип выделения и типизации сочетаний растительности теперь читателю понятен, но нужно, кроме того, еще учесть, что он носит всеобщий характер и раскрывается на разных по масштабу уровнях. Растительность одной большой горы — "строфа", так как там есть "слова"-сообщества и "фразы", соответствующие рядам сообществ разных экспозиций (их называют колонками вертикальной поясности). С юга, к примеру, на горах Хангая или Южного Урала во "фразе" отсутствуют "слова" о лесных сообществах, а с севера "фраза" полная — от степи на равнине до криволесий на вершине и даже, если гора высокая, до тундроподобных сообществ вершин-гольцов.

Разные по положению в горном массиве цепи гор будут иметь существенные различия в растительности и потому все вместе станут "главами". "Поэмой" окажется горная система, так как ее растительность меняется не только поперек, но и вдоль — скажем, Южный, Средний и Северный Урал или Западный, Центральный или Восточный Хангай различаются по характеру "глав". И на всех уровнях типизации вследствие явления континуума фитоценологу приходится идти по тому пути, который философы называют идеализацией, т. е. сводить множество в чем-то сходных, но во многом несходных явлений к какой-то одной идеальной схеме (вспомним идеальный газ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: