Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу

- Название:Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматкнига

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89155-166-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Романов - Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу краткое содержание

Книга посвящена проблемам загрязнения окружающей среды при авариях промышленных предприятий и объектов разного профиля и имеет, в основном, обзорный справочный характер.

Изучается динамика аварийных турбулентных выбросов при наличии атмосферной диффузии, характер расширения турбулентных струйных потоков, их сопротивление в сносящем ветре, эволюция выбросов в реальной атмосфере при наличии инверсионных задерживающих слоев.

Классифицируются и анализируются возможные аварии с выбросами в атмосферу загрязняющих и токсичных веществ в газообразной, жидкой или твердой фазах, приводятся факторы аварийных рисков.

Рассмотрены аварии, связанные с выбросами токсикантов в атмосферу, описаны математические модели аварийных выбросов. Показано, что все многообразие антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха при авариях условно может быть разбито на отдельные классы по типу возникших выбросов и характеру движения их вещества. В качестве источников загрязнений рассмотрены пожары, взрывы и токсичные выбросы. Эти источники в зависимости от специфики подачи рабочего тела в окружающее пространство формируют атмосферные выбросы в виде выпадающих на поверхность земли твердых или жидких частиц, струй, терминов и клубов, разлитий, испарительных объемов и тепловых колонок. Рассмотрены экологические опасности выбросов при авариях и в быту.

Книга содержит большой иллюстративный материал в виде таблиц, графиков, рисунков и фотографий, который помогает читателю разобраться в обсуждаемых вопросах. Она адресована широкому кругу людей, чей род деятельности связан преимущественно с природоохранной тематикой: инженерам, научным работникам, учащимся и всем тем, кто интересуется экологической и природозащитной тематикой.

Прикладные аспекты аварийных выбросов в атмосферу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

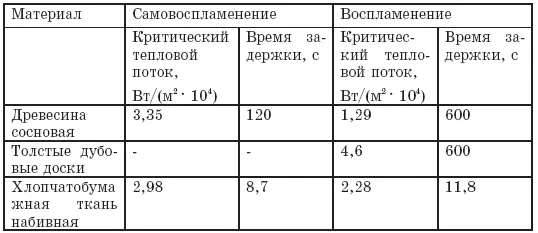

В Таблице № 2.5 с учетом различных режимов горения приведены значения критических тепловых потоков для некоторых горючих материалов.

Отметим, что площадь поверхности факела, обращенного в сторону облучаемого объекта, приближенно определяют как произведение основания факела на его высоту, делая поправку на форму (очертание) поверхности.

б) Расчет параметров пожара при возникновении огневого шара [106].

Возникновение огневого шара характеризуется совокупностью таких физических процессов, как:

Таблица № 2.5.

Критические тепловые потоки, вызывающие воспламенение и самовоспламенение некоторых материалов.

— взрывное вскипание углеводородных жидкостей в резервуарах высокого давления;

— выброс содержимого резервуара в окружающее пространство с образованием быстро сгорающего аэрозольного облака (огневого шара) и ударной волны;

— разрушение сосуда и разлет его осколков.

Для возникновения огневого шара необходимы следующие предпосылки:

1. жидкость, хранящаяся в герметичном сосуде под давлением, к моменту вскипания (за счет сброса давления) должна быть «термодинамически перегретой» выше некоторого характерного предела относительно состояния насыщения при атмосферном давлении;

2. в результате аварийной разгерметизации несущего корпуса (либо неправильной работы предохранительных клапанов или разрывных мембран) должно произойти резкое падение давления над поверхностью раздела жидкой и паровой фаз.

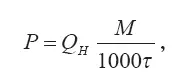

Тепловая мощность Р сгорания огневого шара [117] массой М может быть найдена из уравнения:

где Q H— теплота сгорания, МДж/кг;

τ — время существования объекта, с.

Вещества, часто приводящие при авариях к образованию огневого шара, имеют теплоту сгорания Q Hпорядка 45–48 МДж/кг.

Для оценки опасности огневых шаров необходимо уметь предсказывать их размер и время существования. В частности, радиус огневого шара R (м) и время его существования т (с) могут быть найдены по эмпирическим формулам работы [115].

При оценке последствий воздействия огневых шаров было принято, что в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огневого шара находится около 60 % массы газа (пара) в облаке и что эта масса более 1000 кг.

Вероятность поражения людей тепловым потоком зависит от индекса дозы теплового излучения I, который определяется из соотношения:

I = t(Q 0R 2/Х 2) 4/3(2.42)

где X — расстояние от центра огневого шара (X > R), м;

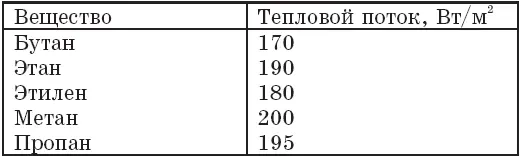

Q a— тепловой поток на поверхности огневого шара, кВт/м 2, значения которого для наиболее распространенных веществ приведены в Таблице № 2.6.

Воздействия огневых шаров на здания и сооружения, не попадающие в пределы самого огневого шара, определяются наличием возгораемых веществ и величиной теплового потока q, которая определяется по формуле:

q = Q 0R 2/X 2, (2.43)

при этом время жизни огневого шара принято равным 15 с.

Таблица № 2.6.

Значения теплового потока на поверхности огневых шаров различных газов диаметром более 10 м.

2.5. Методика расчета температурного режима пожара в помещении

Пожар в помещении представляет собой сочетание специфических процессов, сопровождающихся изменением состава и параметров газовой среды, заполняющей помещение.

Основными среднеобъемными термодинамическими параметрами, характеризующими состояние газовой среды при пожаре [118, 119] являются:

среднеобъемная температура Т m, К;

среднеобъемная плотность р m, кг/м 3;

среднеобъемное давление р m, Па;

средние концентрации компонентов газовой смеси x i(например, 0 2, СO 2, СО и др.).

Газовую среду при пожаре с достаточной точностью можно рассматривать как смесь идеальных газов. Среднеобъемные термодинамические параметры состояния газа в каждой точке пространства связаны между собой уравнением Клапейрона.

Уравнения математического описания пожара, отражающие изменения среднеобъемных параметров состояния газовой среды в процессе развития пожара, выводятся с учетом основных законов физики:

— закона сохранения массы;

— закона сохранения энергии (первого закона термодинамики).

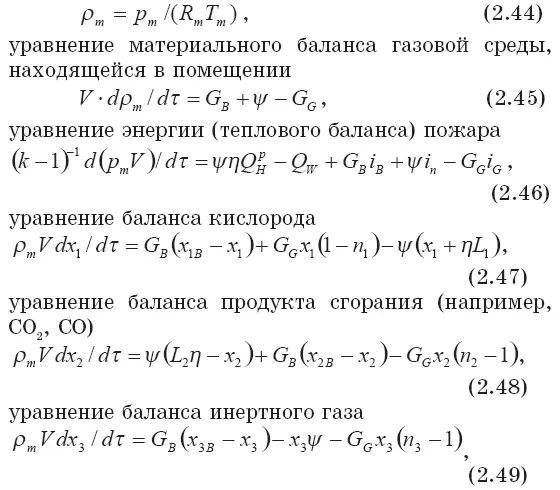

Математическое описание пожара в помещении [118, 119] включает:

усредненное уравнение состояния газовой среды (уравнение Клапейрона)

где R m— усредненная газовая постоянная;

V — объем помещения, м 3;

τ — время, с;

G B— расход воздуха поступившего в помещение, кг с 1;

ψ — скорость выгорания (количество сгораемого материала, перешедшего в газообразное состояние), кг с 1;

G g— расход газов, покинувших помещение, кг* с" 1;

k — показатель адиабаты (к = С р/С у);

Q H P— теплота сгорания, кДж кг 1;

Q w—количество теплоты, ушедшее в ограждающие конструкции, кДж с 1;

i B, i n, i G— энтальпия соответственно наружного воздуха, продуктов сгорания и уходящих газов, кДж кг 1;

х 1Ух 2, х 3— среднеобъемные концентрации кислорода, рассматриваемого продукта горения и инертного газа в помещении, соответственно;

х 1В, х 2В, х ав— концентрации кислорода (х 1В ≈ 0,23), продукта горения и инертного газа в окружающей среде соответственно;

n 1 = х 1G/ Х 1≤ 1,

где

х 1G— концентрация кислорода в уходящих газах, которая может незначительно отличаться от среднеобъемной;

η — коэффициент полноты сгорания;

L 1— масса кислорода, необходимая для сгорания единицы массы горючего материала;

n 2= х 2G/ Х 2 ≥ 1,

где

х 2G— концентрация продукта в уходящих газах;

L 2— количество продукта, образующееся в результате сгорания единичной массы вещества;

n 3= х 3G/х 3— коэффициент, учитывающий различие концентраций инертного газа в уходящих газах и в помещении.

Начальными условиями для приведенных выше дифференциальных уравнений являются параметры состояния газовой среды (отмеченные индексом «0») в помещении перед пожаром. Они записываются следующим образом:

при τ = 0

Т m= Т m0

P m= Р m0

p m= р m0

x t= x t0

Приведенные выше уравнения содержат переменные: Т m; Р m; р m; х 1, х 2; х 3. Число неизвестных равно числу уравнений, следовательно математическое описание пожара в помещении имеет замкнутый характер.

При решении практических задач система уравнений может быть упрощена. Допускается также использование различных эмпирических зависимостей, описывающих теплообмен очага пожара со строительными конструкциями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: