Александр Перельман - Биокосные системы Земли

- Название:Биокосные системы Земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Перельман - Биокосные системы Земли краткое содержание

Живые организмы и неорганическая (косная) материя на Земле тесно связаны между собой и образуют в совокупности различные сложные природные системы, которые В. И. Вернадский назвал биокосными. В книге биокосные системы рассмотрены с позиций геохимии.

Характеризуя почвы, подземные воды, биосферу и другие биокосные системы, автор рассказывает не только о том, как перемещаются атомы в этих системах, но и как происходит при этом превращение энергии, изменение информации. В последнее десятилетие изучение биокосных систем приобрело особенно большое значение в связи с проблемой охраны природы и загрязнения окружающей среды. Этим вопросам также уделено внимание.

Биокосные системы Земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

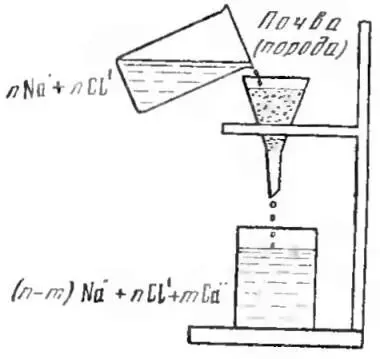

Рис. 1. Опыт, демонстрирующий обменную адсорбцию катионов ( n и m — эквивалентные количества ионов)

Огромная заслуга Гедройца заключалась не только в исследовании сущности поглощения, но и в разработке аналитической методики определения обменных катионов, внедрившейся во все почвенные лаборатории мира.

Как же с позиций нового учения о поглотительной способности почв происходит формирование поглощающего комплекса, накопление обменных катионов? Легче всего разобрать этот вопрос, если рассмотреть почвообразование на гранитах и других изверженных породах, которые не содержат поглощающего комплекса.

В результате поселения и деятельности на скальной поверхности изверженных пород лишайников, а затем и высших растений начинается образование почв. Разложение органических остатков, выветривание минералов постепенно приводят к накоплению тонкодисперсных частиц — гумуса, глинистых минералов. Каждая частица обладает одной важной особенностью: атомы, расположенные внутри частицы, полностью уравновешивают свои валентности за счет соседних атомов, а атомы, расположенные на поверхности, уравновешивают не все валентные связи. Они-то и способны притягивать ионы из раствора, превращая их в обменные катионы и анионы (в зависимости от качества атомов). С этих позиций становится понятным, почему поглотительной способностью обладает преимущественно коллоидная часть почвы: только она имеет большую суммарную поверхность, большую поверхностную энергию.

Хотя обменные катионы и принадлежат к твердой части почв, они находятся в равновесии (или стремятся к такому равновесию) с катионами почвенного раствора. Поэтому почвы, в растворе которых среди катионов преобладают Са 2+и Mg 2+, имеют ПК, насыщенный этими катионами. К таким почвам относятся черноземы. При разложении степной растительности в почву поступает много кальция и магния, которые постепенно насыщают поглощающий комплекс (в первую очередь кальций). Так ПК становится кальциево-магниевым. Это определяет специфические свойства почв — их нейтральную и слабощелочную реакцию [5] Преобладание кальция в поглощающем комплексе черноземов определяет и отражает господство этого катиона в почвенном растворе. А так как среди анионов преобладает HCO 3 - — продукт растворения CO 2 , то для почвенного раствора характерна система Са 2+ + 2HCO 3 - , т. е. сочетание сильного катиона с анионом слабой кислоты, обеспечивающее слабощелочную реакцию (рН = 7—8,5).

, прочную структуру, высокое плодородие и т. д. Недаром Докучаев называл чернозем «царем почв» — в этом сказался и благоприятный для растений состав катионов.

Совершенно по-иному развиваются процессы в почвах тайги, где разложение хвои и других растительных остатков дает много органических кислот, для нейтрализации которых не хватает катионов кальция и магния. Поэтому в ПК в первую очередь входит водородный ион и в меньшей степени Са 2+и Mg 2+. В результате ПК состоит уже из трех катионов — Н +, Са 2+и Mg 2+. Это определяет так называемую обменную кислотность подобных почв, их менее благоприятные, чем у черноземов, агрономические свойства. Теория Гедройца объяснила, как нужно улучшать подзолистые почвы известкованием — надо вносить столько Ca, чтобы полностью вытеснить из ПК обменный водород. Так новая теория помогла практике решить исключительно важный вопрос о мелиорации кислых почв, занимающих большие площади в нечерноземной зоне нашей страны.

Подлинным триумфом теории Гедройца явилось объяснение процессов образования солончаков и солонцов и способов их мелиорации. Почвенные исследования в России, а также в Венгрии и США установили, что среди засоленных почв имеются содержащие соли как на поверхности, так и на некоторой глубине (30—50 см и более). Последние часто имеют щелочную реакцию, в связи с чем именовались за рубежом щелочными почвами (alkali soils). При почвенно-географических исследованиях те и другие почвы нередко именовались солончаками пли солонцами: четких различий между этими терминами не было, генетическая связь между двумя группами была неясна. После работ К. К. Гедройца почвоведы стали вкладывать строгое и конкретное содержание в термины «солончак» и «солонец», считая их разными типами почв (неспециалисты и сейчас нередко употребляют оба термина в одинаковом смысле).

Гедройц экспериментально доказал, что при засолении натриевыми солями (а в природе засоление практически всегда носит такой характер) в почве не только накапливаются сульфаты и хлориды, но натрий входит в поглощающий комплекс, вытесняя оттуда часть кальция и магния. Подобную почву ученый и предложил именовать солончаковой, или солончаком. Следовательно, в солончаке ПК содержит Са 2+, Mg 2+и Na +, причем натрий может преобладать и ПК в основном становится «натриевым». Солончаки образуются в аридных ландшафтах на участках близкого залегания грунтовых вод — на поймах и дельтах, низких побережьях, в озерных котловинах и т. д. Весьма характерны солончаки для пойм южных рек — Сырдарьи, Амударьи, Куры, Терека, низовьев Дона, Волги, Урала и т. д.

Промывая образцы солончаков пресной водой, Гедройц добился удаления солей из почвы, но поглощающий комплекс почвы продолжал содержать натрий. Такую почву, в верхних горизонтах которой уже нет растворимых солей, но ПК содержит много обменного натрия (более 30% суммы обменных катионов), Гедройц предложил именовать солонцом . Следовательно, солонцы образуются из солончаков при их рассолении, когда растворимые соли удаляются, по натрий сохраняется в поглощающем комплексе. Как показал Гедройц, ПК, насыщенный натрием, диспергируется в воде, в связи с чем солонцы легко набухают, образуя во влажную погоду липкую бесструктурную массу, а в сухую — исключительно твердые столбы и глыбы. Так изящно и просто удалось объяснить характерные физические свойства солонцов, играющие весьма отрицательную роль в сельском хозяйстве и дорожном строительстве (грунтовые дороги на солонцах в дождливую погоду почти непроходимы).

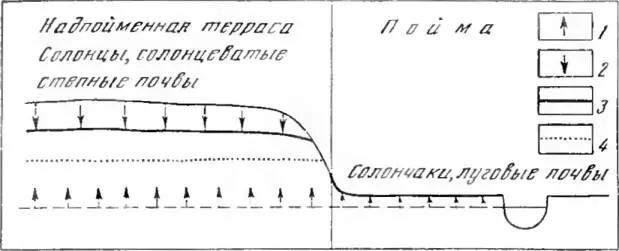

Рис. 2. Схема распределения солончаков и солонцов в долинах степных рек.

1 — засоление почв — образование солончаков, вхождение натрия в поглощающий комплекс; 2 — рассоление почв — образование солонцов, вымывание солей из верхних горизонтов почв, формирование рассоленного солонцового горизонта В , поглощающий комплекс которого содержит много обменного натрия; 3 — верхняя граница засоленного горизонта; 4 — былой уровень залегания грунтовых вод (в пойменную стадию)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: