Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Рис. 3. Пункты нахождения ископаемых остатков докембрия (обозначены точками). Уже в докембрии жизнь распространилась по всей планете (по М. Кальвину)

Первоначально клетки, входящие в состав колонии, были тождественными. Затем на основе разделения труда началась дифференциация на клетки, преимущественно воспринимающие пищу, клетки, обеспечивающие подвижность, клетки воспроизводительные.

Попытки перехода к многоклеточности обнаруживаются в разных неродственных группах животных. Способ ее образования в разных группах различен. Иначе говоря, переход к этой новой форме организации живого вовсе не представляет собой результат какой-то счастливой случайности. Он — итог многочисленных и многообразных проб и ошибок.

В результате возник широкий диапазон форм: простейшие одноклеточные, простейшие многоклеточные, такие, скажем, как некоторые споровики, имеющие многоклеточные споры, колониальные организмы, типичные многоклеточные, или Metazoa.

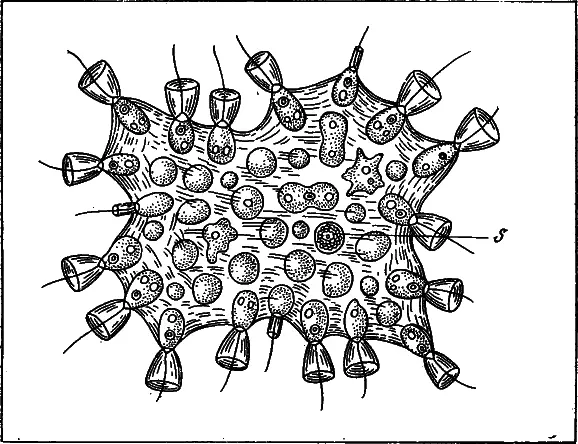

В качестве наиболее вероятных предков Metazoa А. В. Иванов вслед за И. И. Мечниковым принимает бесцветных жгутиконосцев. Переходная форма напоминала изредка встречающиеся ныне колониальные организмы сферотеку и протероспонгию (рис. 5).

Проблема возникновения многоклеточности интересна в ряде отношений. Во-первых, в ней очень отчетливо проявляется тенденция, обнаруживаемая на самых ранних стадиях эволюции материи: множественность проб и сравнительно небольшой процент удач. В результате новый уровень интеграции прибавился к прежнему, не заменив его, а лишь осложнив всю систему жизни. Во-вторых, возник новый уровень конкурентных отношений теперь уже между многоклеточными, что стало вводить беспорядочное варьирование в рамки приспособительного формообразования. В-третьих, появление более высокоорганизованных и крупных форм создало для относительно низко организованных одноклеточных своеобразный барьер непроходимости, препятствующий новым попыткам одноклеточных с успехом вступить на путь, по которому несколько ранее пошли их собратья. Как возникновение первых живых существ помешало новым попыткам самозарождения жизни (Дарвин), так появление многоклеточных стало препятствием на пути дальнейшей эволюции одноклеточных в том же направлении. По И. И. Шмальгаузену, «организмы, занимающие низшие звенья в цепях питания, обычно не имеют перспектив дивергентной эволюции в данном конкретном местообитании» [39] Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1946, с. 354.

.

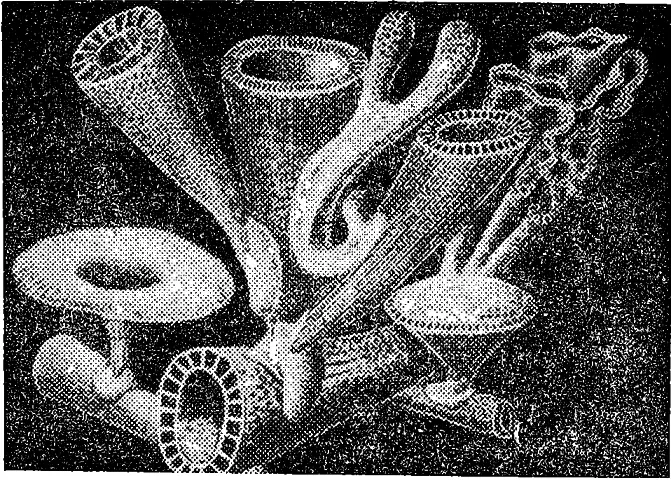

Рис. 4. Археоциаты — первые животные-строители морских рифов

Рис. 5. Примитивное многоклеточное — протероспонгия

Важно подчеркнуть, что в случае возникновения многоклеточности были соблюдены те же условия, которые соблюдались и раньше при всех случаях возникновения более сложного из относительно простого:

1) имелась масса относительно простых компонентов — одноклеточных организмов;

2) была принципиальная возможность образования новых связей либо на основе не полностью законченного бесполого размножения, либо путем синтеза из двух организмов с разными физиологическими функциями нового организма, сочетающего функции прародителей. Так, скажем, согласно теории симбиогенеза трактуется усложнение эукариотных клеток в результате сожительства (симбиоза) прокариотных;

3) не было недостатка в свободной энергии, поскольку организмы либо питались готовым органическим веществом, либо фотосинтезировали;

4) относительная независимость в развитии и необходимая устойчивость многоклеточных обеспечивались переходом на новый организационный уровень;

5) сохранилась и, по-видимому, даже повысилась способность участвовать в дальнейших эволюционных преобразованиях, так как усложнение организации открыло новые возможности изменчивости, а следовательно, и новые возможности приспособления.

В течение протерозоя организмы произвели колоссальную геохимическую работу. Главным ее итогом было накопление в атмосфере фотосинтетического кислорода и извлечение больших масс углекислоты. О последнем свидетельствуют сохранившиеся с тех времен огромные отложения углекислого кальция, достигающие порой толщины сотен метров и образовавшиеся при участии водорослей.

В протерозое, таким образом, впервые со всей отчетливостью обнаружилось одно из характерных свойств жизни — необратимые изменения условий существования. Биосфера, представляющая собой совокупность всех живых организмов вместе со всеми минеральными элементами, вовлеченными в сферу жизни, охватила всю планету, и ее эволюция обусловила характер и направление эволюции отдельных видов. Достаточно привести один пример. Свободный кислород — сильнейший яд для не приспособленных к нему организмов. Его накопление в атмосфере в результате фотосинтеза, начавшегося, по-видимому, около 2,7 млрд. лет назад, произвело колоссальную перемену. Многие виды живых существ не перенесли этого революционного поворота в ходе развития биосферы. Но некоторые виды извлекли из нового фактора пользу. От них ведут начало все современные аэробные организмы.

Проследим дальнейший ход развития жизни. Палеозойская эра, т. е. эра древней жизни, начинается с кембрия, получившего название по месту первой находки древних остатков жизни. Суша в это время представляла собой еще пустыню. Лишь кое-где на прибрежных камнях появились пленки водорослей да подушки растений, близкие к мхам. В море обильно развились синезеленые и красные водоросли, а также представители почти всех типов животных (рис. 6). Господствующее положение занимали первые членистоногие — трилобиты. Среди них были и ползающие по дну, и плавающие, почти все имели глаза. Наряду с мелкими формами встречались виды, достигавшие полуметра. Известно более тысячи видов ископаемых трилобитов. Это была поистине процветающая группа! Из иглокожих развились морские звезды и голотурии. Появились моллюски, двустворчатые плеченогие. Продолжали развиваться черви и кишечнополостные — медузы, гидроидные полипы. Археоциаты с внутренним известковым скелетом образовали барьерные и береговые рифы.

Начало кембрия ознаменовалось возникновением способности образовывать раковины, известковые панцири и скелеты у самых разных, не связанных между собой групп животных. Известный голландский геолог М. Руттен (1973) объясняет это временным снижением содержания в атмосфере двуокиси углерода, облегчившим биохимическое образование фосфатов и карбонатов. Другое объяснение — повышение содержания кислорода, способствующее синтезу коллагена — главного элемента ткани, составляющей основу раковин и скелетов. Так как повышение содержания кислорода в результате фотосинтеза связано со снижением содержания CO 2, обе причины могли действовать совместно. Бурный «взрыв формообразования» в начале кембрия, о котором говорится во всех учебниках, в действительности, как справедливо пишет Руттен, представляет собой лишь «взрыв сохранившихся остатков».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: