Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В морях карбона развивалась масса фораминифер — одноклеточных животных, имеющих раковинку. Процветали плеченогие, разнообразные иглокожие, кораллы, моллюски. Трилобиты и панцирные рыбы начали сходить со сцены.

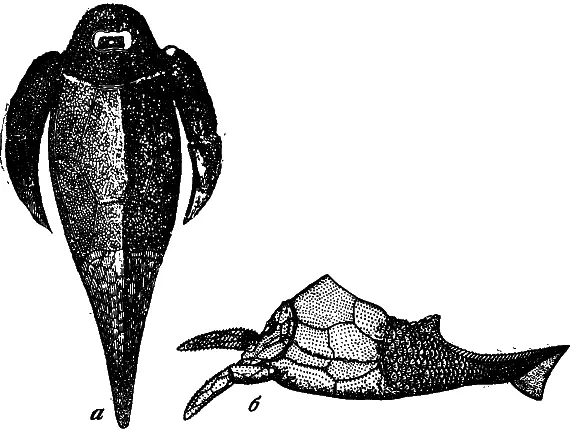

Рис. 10. Девонские «панцирные рыбы» а — вид со спины, б — вид в профиль

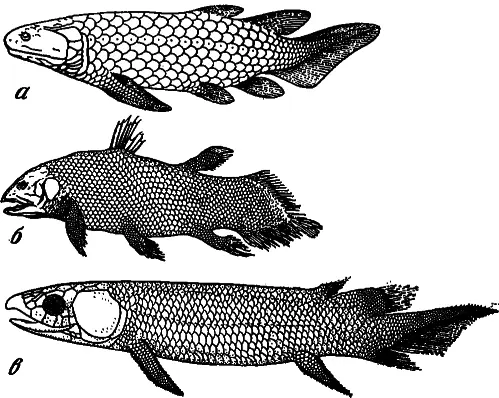

Рис. 11. Кистеперые ( а, б ) и двоякодышащие ( в ) рыбы

а, в — рыбы из отложений позднего девона, б — современная латимерия — «живое ископаемое»

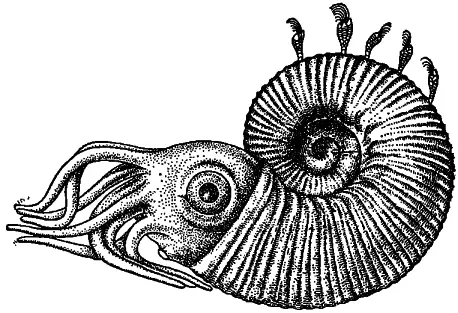

Рис. 12. Так выглядел аммонит. На раковине морские уточки (из ракообразных)

Важнейший момент в развитии биосферы карбона — приобретение некоторыми амфибиями способности размножаться вне воды. Появились первые пресмыкающиеся. Увеличилось многообразие насекомых, начавших завоевывать воздушную среду. Стрекозы, жуки, тараканы дополняли разнообразие наземной фауны.

Недалеко от Перми обнаружены ископаемые остатки следующего периода, названного пермским. Этот период характеризуется резкими контрастами климата и усиленной тектонической деятельностью. На севере образовывались пустыни; в южном полушарии распространялись ледники. Неустойчивость климата и рельефа, активизация вулканизма отразились на развитии жизни.

В составе флоры произошли заметные изменения: вымерли трилобиты, началось развитие группы головоногих моллюсков — аммонитов (рис. 12), сформировались новые формы пресмыкающихся, некоторые из которых приобрели отдельные особенности млекопитающих.

Перестройка флоры и фауны, вызванная переменами в абиотических условиях, происходила в истории развития жизни неоднократно. Пока среда относительно постоянна, все существующие виды к ней приспособлены примерно в равной степени. Это неизбежный результат естественного отбора, отметающего все неприспособленное. При существенных изменениях условий сразу обнаруживается качественная неравноценность видов в их отношении к новым факторам.

И. О. Солнцева в лаборатории, руководимой автором этой книги, показала, что розовые дрожжи сильно различаются по чувствительности к коротковолновому ультрафиолетовому облучению дозой 6,5×10 4эрг/мм. Наиболее устойчивые превосходят самые чувствительные по резистентности к этому фактору почти в 300 раз. В лаборатории также исследовалась устойчивость различных организмов к фенолу. По данным В. А. Алексеева, изучившего чувствительность к фенолу 64 видов насекомых и паукообразных, наиболее чувствительны личинки ручейников и поденок. Максимально переносимая концентрация (МПК) фенола от 0,5 до 50 мг/л. Самыми устойчивыми оказались клещи, жуки и их личинки — МПК до 2000 мг/л. Среди водорослей, по данным В. Я. Костяева, наиболее стойки к фенолу зеленые протококковые водоросли. Торможение роста у них отмечалось при концентрации фенола 50—55 мг/л, а полное его подавление — при 550—600 мг/л; у диатомей размножение прекращалось при 200, а у синезеленых водорослей — при 100 мг/л. Эти материалы показывают, что при каждом изменении внешних условий неизбежна переоценка ценностей; вымирание одних видов, выживание и развитие других.

Пермь — последний период палеозоя. С триаса, получившего название от цифры «три» — по числу отложений, найденных поверх пермских отложений в Южной Германии, начинается эра средней жизни, или мезозой.

Для триаса характерно относительное спокойствие земной коры. Лишь в середине периода произошла большая регрессия моря, сменившаяся в его конце трансгрессией. На суше развивались голосеменные растения. В море древние плеченогие уступили место моллюскам, интенсивно развивались аммониты, появились белемниты, десятиногие раки. Среди позвоночных возникли настоящие костистые рыбы. Наиболее характерная особенность триаса — буквально взрывное развитие пресмыкающихся. Это время динозавров, гаттерий, черепах, крокодилов, ихтиозавров и других представителей рептилий. В конце триаса, видимо, появились первые настоящие млекопитающие.

Следующий период — юра, названный по имени Юрских гор на границе Франции и Швейцарии, отличался относительно мягким климатом. Наряду с папоротниками, хвойными, похожими на пальмы саговниками и гинкговыми деревьями началось развитие покрытосеменных растений. «Семя как совершенный орган зародышевой жизни, как возможность развивать и сохранять зародыши от разрушительных климатических влияний дало растениям возможность проткнуть в глубь обширных материковых пространств, оторваться от морских побережий и, используя кратковременные влажные периоды в связи с временами года, развить обширные заросли. А там, где растений много, они сами увлажняют воздух, испаряя воду за счет грунтовых вод, и дают возможность ютиться в их тени также и представителям древних типов, самостоятельно живших лишь у воды» [40] Комаров В. Л. Происхождение растений. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1943, с. 175.

, — писал академик В. Л. Комаров.

В водах появились диатомовые водоросли. Большого прогресса достигли насекомые. Продолжалось развитие рептилий, некоторые динозавры достигали чудовищных размеров: диплодок — 30 м в длину, стегозавр — более 6 м в высоту (рис. 13—15). В течение юры пресмыкающиеся освоили все ниши жизни: море, сушу, воздух. Появились первые птицы, продолжалось развитие млекопитающих.

Система мела характеризуется мощными меловыми отложениями, образовавшимися из известковых водорослей, осколков раковин моллюсков и глобигерин. Покрытосеменные растения приблизились по своему облику к современным, уменьшилось количество хвойных. В морях процветали костистые рыбы, акулы и морские рептилии — ихтиозавры. В конце мела произошли коренные преобразования органического мира. Вымерли многие группы высших растений (в первую очередь беннеттитовые), в морях исчезли аммониты и основные группы белемнитов. На суше вымерли все динозавры, летающие ящеры, многие водные пресмыкающиеся.

Наиболее драматическое событие мела — вымирание динозавров. Для объяснения причин этого явления предложено много гипотез. Конкуренция с млекопитающими, истребление млекопитающими яиц динозавров, старческое перерождение всей группы, эпидемия, повышенная радиоактивность — вот их неполный перечень. Изучение истории развития жизни в связи с геологической историей позволяет, по-видимому, дать более правдоподобное объяснение. Юра — время расцвета динозавров — характеризовалась относительно мягким и теплым климатом. Обилие воды благоприятствовало развитию растительности. Кормовая база растительноядных динозавров была обильной и достаточно устойчивой. Они могли кормиться на суше, чего раньше не было, распространились в морях и пресных водоемах, освоили воздух.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: