Михаил Камшилов - Эволюция биосферы

- Название:Эволюция биосферы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Камшилов - Эволюция биосферы краткое содержание

Книга доктора биологических наук М. М. Камшилова посвящена проблеме эволюции биосферы. В ней рассматриваются такие вопросы, как происхождение биосферы, ее организация, факторы и закономерности эволюции. Особое внимание уделено влиянию человека на атмосферу. Приведены обширные фактические данные по палеонтологии, биоценологии, генетике и молекулярной биологии.

Эволюция биосферы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На основе безразличных признаков, какими бы путями они не возникали, в ходе эволюции впоследствии возникают важные приспособления, например покровительственная окраска. Таковая развилась на базе окрашенных продуктов обмена веществ у многих животных при появлении руководствующихся зрением хищников.

Выяснение действительного значения определенных изменений фенотипа в эволюции, конечно, ни в какой мере не снижает роли в этом процессе естественного отбора. Во-первых, сохраняются лишь те определенные изменения, которые в конкретных условиях среды не препятствуют выживанию. Во-вторых, на фоне определенных изменений иначе проявляется неопределенная изменчивость. Происходит своеобразная переоценка ценностей различных генотипов, как это было в экспериментах, демонстрирующих роль условий развития в отборе.

Иначе говоря, несмотря на большое значение в эволюции определённой изменчивости, стойкие преобразования генотипов в ходе исторического развития видов осуществляются только путем естественного отбора неопределенных наследственных изменений.

Генотипический характер первичной дивергенции представляет собой генеральный путь эволюционной дифференциации живого компонента биосферы.

Роль различных эволюционных факторов в становлении крупной группы организмов хорошо прослеживается на примере эволюции перепончатокрылых насекомых, детально изученной советским энтомологом С. И. Малышевым (1962). Перепончатокрылые — один из наиболее многочисленных и процветающих отрядов насекомых, включающий более 250 тыс. видов различных ос, пчел, муравьев, наездников, орехотворок, рогохвосток и пилильщиков.

Предки перепончатокрылых зародились около 300 млн. лет назад, были сапрофитами. Их потомки сохранились и сейчас в виде панорп-скорпионниц, продолжающих питаться гниющими остатками растений и погибшими насекомыми. От питания растительными остатками было просто перейти к питанию опавшей пыльцой голосеменных или спорами папоротников.

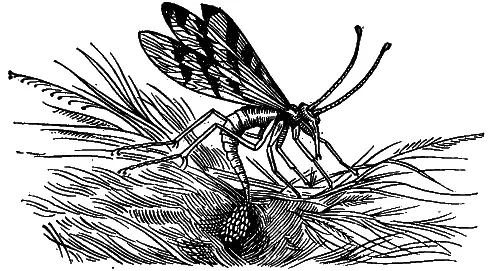

Рис. 44. Самка панорпы (Panorpa communis), откладывающая яйца на землю (по Грассе)

С. И. Малышев показал, что и ныне живущие панорпы способны поедать пыльцу растений (рис. 44). Следующий шаг — питание пыльцой соцветий хвойных, затем — сочными частями голосеменных, а впоследствии покрытосеменных растений. Так, из сапрофитов в пермский период — 250 млн. лет назад — возникли фитофаги, потомки которых дошли до нас в виде пилильщиков, весьма богатой видами группы перепончатокрылых.

Приспосабливаясь к жизни на различных частях растений, некоторые пилильщики стали откладывать яйца под кожицу растений. Вместе с яйцом выделялось активное вещество, вызывающее раздражение ткани растений. В результате возникал галл, внутри которого жила и питалась вылуплявшаяся из яйца личинка. Галлы не могли не привлечь к себе внимания других насекомых из тех же галлообразователей. Ведь стенки галла, более богатые белком, чем другие части растения, были весьма ценным кормом. Проникновение в чужие галлы, равно как и в чужие гнезда, — явление, широко распространенное в природе. Оно получило специальное название — инквилинизм. Насекомые, откладывающие яйца в чужие галлы или гнезда, называются инквилинами, или «насекомыми-кукушками». В качестве инквилинов среди галлообразователей могли выступать такие, которые утратили способность выделять в ткани листа вместе с яйцом активное вещество, вызывающее образование галла, либо не обладали этой способностью вообще. Личинка, отложенная инквилином в галл, неизбежно должна была встретиться с личинкой хозяина, вступив с ней в конкурентные отношения из-за запасов пищевых веществ галла.

Как показал С. И. Малышев, в подобных случаях даже личинки растительноядных пилильщиков, такие как понтония, не остаются безразличными друг к другу: одна из них нападает и уничтожает побежденную. Если истребление личинки хозяина первоначально имело смысл лишь как уничтожение конкурента, то затем оно превратилось в необходимое условие развития. Механизм подобного превращения продемонстрирован в 1941 г. автором книги в опытах по отбору на холодоустойчивость личинок дрозофилы. По-видимому, лучше росли те личинки-инквилины, которые начали свое развитие с питания тканями личинки хозяина. Развилась и способность насекомого-инквилина откладывать яйцо на яйцо хозяина. Когда самку насекомого стал привлекать не галл, а яйцо, создались предпосылки для перехода к следующей фазе — откладыванию яиц на яйца других видов. Возникли хищники-яйцееды.

Так появились и новые формы перепончатокрылых — наездники. Их развитие включает несколько стадий. Первые яйцееды откладывали яйца на яйца близких форм, затем развивалось питание за счет яиц насекомых других отрядов. Одна из ветвей перешла на паразитизм внутри одного яйца; в результате появились самые мелкие формы насекомых, не превышающие 0,1 мм.

Параллельно с усовершенствованием способности откладывать яйца внутрь яиц других насекомых расширился ассортимент жертв. Наездники-яйцееды начали даже спускаться под воду, поражая яйца плавунцов, стрекоз, водяных клопов. Часть наездников перешла вторично на растительное питание — на клетки растительного зародыша. Специализированная группа перепончатокрылых — орехотворки — использовала способность сложившейся ткани переходить в менее дифференцированное или даже эмбриональное состояние. В результате жизнедеятельности личинок вегетативная ткань разрасталась, давая галлоподобную питательную эмбриональную ткань.

Наездники, поражающие яйца других насекомых, «открыли» еще один способ питания. Отложенное яйцо паразита задерживается в развитии до тех пор, пока яйцо хозяина не разовьется в более или менее взрослую личинку. Лишь после этого вылупившаяся из яйца паразита личинка нападает на личинку хозяина и быстро ее пожирает. Так возникли крупные формы наездников.

С. И. Малышев описывает совершенно поразительные случаи приспособления наездников к существованию на самых различных жертвах, демонстрируя тем самым исключительные способности перепончатокрылых к овладению самыми различными источниками жизнедеятельности. Приспособительная эволюция предков наездников привела к возникновению существенно различных групп перепончатокрылых — ос, муравьев, пчел. Возникли изумительные по совершенству инстинкты, не раз ставившие в тупик исследователей. При этом обычно забывают о миллионах лет приспособительной эволюции и совершенно упускают из виду целостный характер эволюционного процесса. Не все особи откладывают яйца в оптимальных условиях. Причин тому две: ограниченность оптимальных условий и активный выбор некоторыми особями условий, отличных от оптимальных. В результате возникают предпосылки для образования новой формы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: