Валерий Кизилов - Инфляция и ее последствия

- Название:Инфляция и ее последствия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОО «Центр «Панорама»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-94420-025-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Кизилов - Инфляция и ее последствия краткое содержание

Авторы в научно-популярной форме объясняют причины и основные последствия инфляции. Проанализированы исторические примеры особенно разрушительных инфляционных процессов в США, Германии, Японии. Наряду с историческим материалом приведены данные об инфляции в современной России, вскрыты её негативные эффекты и выявлен её перераспределительный характер.

Инфляция и ее последствия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Увы! Если трезво посмотреть на факты, придётся признать, что идиллическая картина нынешней финансовой стабильности – лишь оптический обман. Реальные макроэкономические достижения администрации 2000-2006 гг. исчерпываются фискальной сферой, то есть сводятся к сбалансированности бюджета и уменьшению государственного долга. Но в том, что касается денежной политики, всё осталось по-старому. Политика безудержного раздувания денежной массы, проводившаяся при Ельцине, проводится и сегодня.

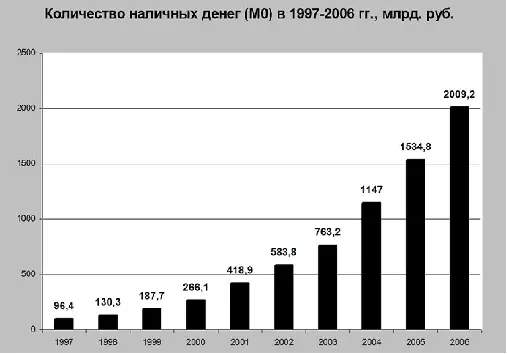

Взгляните на диаграмму на с. 10 – на ней показано, как на протяжении 1997-2006 гг. менялся объём наличных денег в обращении. На 1 января 1997 года он составлял 96 млрд. рублей, а на 1 января 2006 года – 2009 млрд. Если же рассмотреть только период президентства Путина, то за этот срок количество наличных денег выросло почти в восемь раз!

Эмиссия наличных денег в 1997-2006 гг.

Источник: Банк России

М0 [1] Существует несколько способов рассчитывать величину денежной массы; поэтому, когда называется число, характеризующее её размер, оно обычно сопровождается кодом М0, М1, М2 или М3, поясняющим, какое определение денежной массы имеется в виду. М0 – это только наличные деньги вне банковской системы (купюры и разменная монета). М1 – это М0 плюс банковские вклады до востребования. М2 – это М1 плюс сберегательные депозиты и небольшие срочные банковские вклады. Реже используется показатель М3, включающий М2 плюс некоторые активы денежного рынка.

– это сумма наличных денег в обращении. На протяжении 1997-2006 гг. она в среднем удваивалась каждые два года. Видно, что темпы прироста объёма наличных рублей оставались постоянными – как в период президенства Бориса Ельцина, так и после 2000 года, когда его сменил Владимир Путин.

Поскольку именно денежная эмиссия является основной причиной инфляции, ясно, что мы не можем верить заявлениям российских руководителей, утверждающих, будто они всерьёз озабочены ростом цен. Кто действительно хочет бороться с инфляцией, тот никогда не станет печатать деньги в таких неумеренных количествах. Невозможно ежегодно увеличивать денежную массу на 40% и при этом искренне верить, что темп инфляции будет в четыре раза ниже. Но если в отношении нашего правительства расхождение слов с делом можно считать обычным лицемерием, то как объяснить молчание оппозиции? Может быть, её лидеры одобряют денежную политику Путина? Или им просто не хватает квалификации, чтобы понять, что происходит? Или же эмиссионная накачка экономики на фоне других развивающихся в стране процессов кажется им незначительным делом? Как бы то ни было, это пример той самой умственной спячки, о которой мы уже сказали. Ведь инфляционная политика, особенно такая, как в России, это не мелочь. Она может вызвать катастрофу, которая навсегда войдёт в историю и на десятилетия изменит политический ландшафт страны.

Исторические примеры подобных катастроф могут потрясать воображение.

Гиперинфляция в Германии 1923 года

Абсолютный мировой рекорд уровня инфляции принадлежит не Германии, а Венгрии, и относится к 1946 году. В июне 1946 один золотой пенге 1931 года стоил 130 квинтиллионов (130.000.000.000.000.000.000) бумажных пенге. В обращении ходили банкноты достоинством в квадриллион (1.000.000.000.000.000). Однако Венгрия – небольшая страна, к тому же в 1946 году она находилась под оккупацией и переживала этап перехода от фашизма к коммунизму. А вот Германия в 1923 году была суверенной демократией и входила в число наиболее крупных и развитых стран мира. Поэтому невероятная инфляция, которую она пережила осенью 1923 года, справедливо считается наиболее впечатляющей и катастрофической в мировой истории.

Красноречивее всего о масштабе инфляции говорят, например, такие цифры. В декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130 марок, а годом позже – свыше 300 миллиардов (300.000.000.000). В июле 1923 года золотая марка стоила 262 тысячи бумажных, а в ноябре – уже 100 миллиардов (100.000.000.000) бумажных марок. Таким образом, за четыре месяца цена бумажной марки упала в 382.000 раз. Во второй половине 1923 года ежемесячная инфляция составляла около 35.000 процентов. Это значит, что на протяжении полугода цены удваивались в среднем каждые три дня. Особенно высоким уровень инфляции был в октябре 1923 года. В это время денежная система была полностью разрушена. Цены росли такими темпами, что, когда человек приступал к ужину в ресторане, стоимость блюд была одной, а когда заканчивал – уже другой. Заработная плата рабочим и служащим выдавалась два раза в день, и после первой выдачи сотрудников на полчаса отпускали с работы, чтобы они могли хоть что-то купить. Немецкая марка в значительной мере утратила роль денег. В качестве денег широко использовались сигареты. Весь мир обошли фотографии немцев, которые топят деньгами печки и оклеивают ими стены. В условиях резко взлетевших цен на топливо и обои такое поведение было рациональным. Если же деньги использовались для покупок в магазинах, то покупатель должен был катить перед собой тележку, наполненную бумажными деньгами. В обращении ходили купюры достоинством в 200 миллиардов (200.000.000.000) марок. Такая банкнота в ноябре 1923 года стоила меньше, чем пять американских центов, а курс доллара США составил 4,2 триллиона (4.200.000.000.000). По сравнению с довоенными значениями 1913 года цены выросли в 755.700 миллионов (755.700.000.000) раз. Общее количество денег в обращении составило 400.338.326 триллионов (400.338.326.000.000.000.000) марок. Разумеется, такая ситуация имела серьёзные политические причины и ещё более серьёзные последствия. Германия, проигравшая Первую мировую войну 1914-1918 гг., по Версальскому мирному договору обязалась выплатить огромные репарации. Немецкое правительство признало, что в случае невыполнения обязательств страны Антанты имеют право оккупировать значительную часть территории на западе страны. В 1922 году график выплаты репараций был сорван, и в январе 1923 года франко-бельгийские войска оккупировали Рурский промышленный район – 7% немецкой территории, где добывалось 70% угля и выплавлялось 50% стали, производимой в Германии. В ответ немецкое правительство и президент страны, социал-демократ Фридрих Эберт, призвали жителей немецких территорий перейти к «пассивному сопротивлению», то есть не работать на оккупантов и не платить им налоги. С точки зрения Франции и Бельгии это было недобросовестным саботажем, а с точки зрения большинства немецкого населения – недостаточной защитой национальных интересов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: