Том Джексон - Взламывая планету Земля

- Название:Взламывая планету Земля

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-119828-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Том Джексон - Взламывая планету Земля краткое содержание

В этой книге вы найдете добрую сотню историй о революционных открытиях и важных теориях, которые позволили нам ближе познакомиться со своей планетой. Она поможет взглянуть на события прошлых эпох и узнать о том, что может нас ждать в будущем.

Взламывая планету Земля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Изобретенная Андерсом Цельсием шкала в большинстве стран вытеснила шкалу Фаренгейта из-за более простого устройства: за 0 °C он принял температуру замерзания воды, за 100 °C — температуру ее кипения. Шведу Андерсу Цельсию не первому пришла в голову идея такой градуировки, но он первым претворил ее в жизнь в 1742 году, спустя несколько лет после геодезической экспедиции в холодную Лапландию. Изначально он отталкивался от холодной температуры, поэтому на его шкале температура замерзания воды составляла 100°, а кипения — 0°. Вскоре после смерти ученого, известный биолог Карл Линней перевернул цифры: за 0° стали принимать температуру замерзания, а за 100° — кипения. Несмотря на возражения Линнея, за шкалой закрепилось имя Цельсия.

Для определения формы Земли ученым нужно было измерить и сравнить окружность планеты, проходящую через полюса, с окружностью по экватору. Совпадение этих величин указало бы им на идеальную сферическую форму Земли.

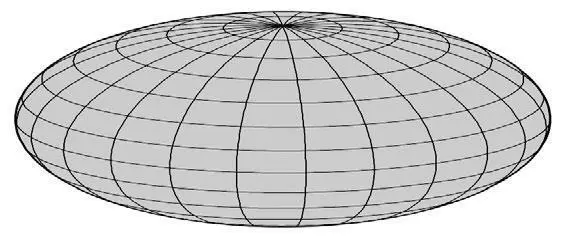

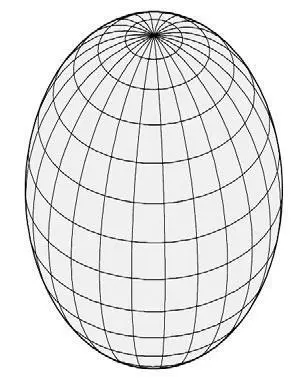

Но ученые подозревали, что значения будут отличаться. Если окружность экватора больше, тогда Земля сплюснута у полюсов. Если больше окружность, проходящая через полюса, тогда Земля вытянута. Разница же этих значений говорила бы о степени деформации планеты.

Широта — это координата для определения расстояния к северу или югу от Экватора. Так как поверхность Земли изогнута, измерять широту удобнее всего в градусах — единицах измерения углов (не температуры). Мореплаватели обнаружили, что можно вычислять широту по положению небесных тел. В XVIII веке они пользовались секстантом, навигационным измерительным инструментом, популяризацией которого занимался брат Джорджа Хэдли — Джон Хэдли. Приведем пример: рассчитаем широту с помощью Полярной звезды. Она называется так потому, что находится почти над самым Северным полюсом. Когда ее угловая высота равна 90°, это значит, что вы находитесь на Северном полюсе — 90° северной широты. Когда угловая высота равна 0°, другими словами, звезда почти скрывается за горизонтом, широта также равна 0°, и вы находитесь в районе Экватора. Определять широту по Солнцу было куда сложнее: во-первых, Солнце — самый большой и самый яркий объект в небе, а во-вторых, мы можем видеть его только днем. Тем не менее пионеры навигации составляли календари, в которых была указана широта для каждого положения Солнца на небе в каждый конкретный день года. Точность была критически важна: ошибка в несколько градусов могла привести к отклонению от курса на сотни километров. Более того, картографам и ученым, составляющим математическую модель поверхности планеты, нужно было знать, какому расстоянию на поверхности соответствует один градус. Если бы Земля была сплюснутой или вытянутой, значение одного градуса широты было бы непостоянным в разных точках планеты.

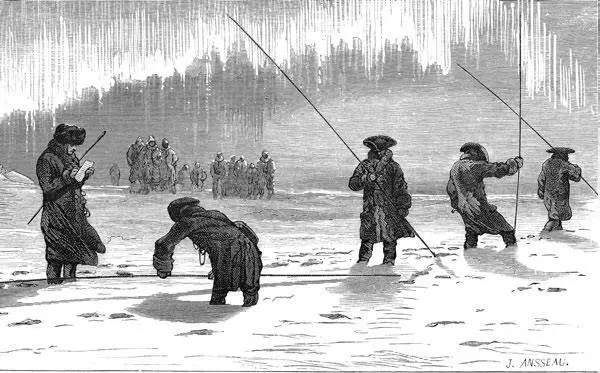

Северная геодезическая экспедиция, отправившаяся в европейскую часть Арктики, в 1736 году первой смогла установить настоящую форму Земли.

Чтобы найти ответ на этот фундаментальный вопрос, Людовик XV снарядил две экспедиции. Задачей первой из них было измерить дугу меридиана на экваторе. Для этого в 1735 году исследователи отправились в Кито (город на территории современного государства Эквадор, название которого в переводе с испанского как раз и означает «экватор») и вернулись во Францию с результатами измерений только через четыре года. В то же время другая команда, в составе которой был швед Андерс Цельсий (позднее прославившийся как изобретатель стоградусной температурной шкалы), отправилась в одну из наиболее близких к Северному полюсу земель — скандинавскую Лапландию. Там они измерили такую же дугу на поверхности Земли, как и экваториальная экспедиция. Результаты наглядно показали, что Гюйгенс и Ньютон были правы. Мы живем на планете, выпуклой в центре и приплюснутой у полюсов.

В 1836 году в честь 100-летней годовщины французской экспедиции в Эквадоре была построена копия наблюдательного пункта, который использовали геодезисты.

Геологические карты

В 1743 году английский врач и геолог-любитель заставил по-новому взглянуть на то, что находится у нас под ногами. На своей карте он изобразил не дороги, города или реки, а залегание горных пород.

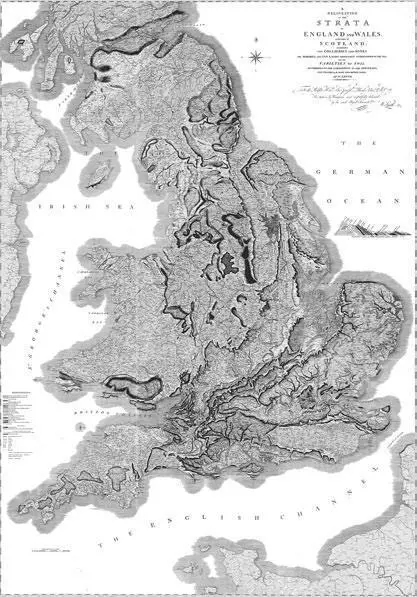

Цветная версия знаменитой карты Уильяма Смита была напечатана в 1815 году.

Создателем первой геологической карты был Кристофер Пак. Его карта Кентерберийского района (или, как он сам назвал свою работу, «Диссертация о поверхности Земли на примере философско-топографической карты Восточного Кента») хоть и не произвела фурора, все же была представлена Лондонскому королевскому обществу. Карты месторождений минералов с указанием мест их добычи составляли с древних времен, но карта Пака отличалась от них. Идея была показать, где определенная порода выходит на поверхность, обозначить границы, где одна порода сменяет другую, ушедшую под землю. Согласно принципам стратиграфии Стено, напластование пород происходит горизонтально. Пак смог доказать, что пласты пород со времени своего образования искривились и деформировались, так что их рисунок при выходе на поверхность стал напоминать спил дерева.

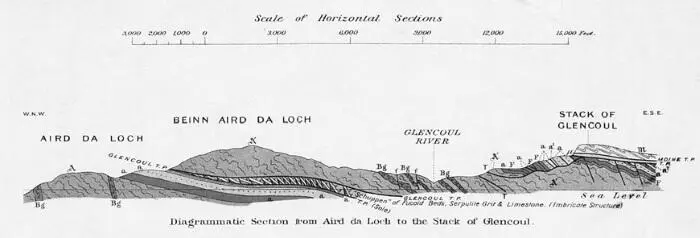

В XIX веке появились геологические карты, показывающие объекты в разрезе. На рисунке изображен надвиг Гленкоул в Северо-Шотландском нагорье.

Другие геологи, у которых были схожие идеи, разработали более подробные геологические карты. В 1746 году Жан-Этьен Геттар составил минералогическую карту Франции, однако на ней не было указано расположение горных пород, как на карте Пака.

В конце XVIII века горный инженер Уильям Смит составил геологическую карту Британии. Считается, что эта карта изменила мир, потому что ее наглядность заставила людей посмотреть на свою планету по-новому.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: