Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

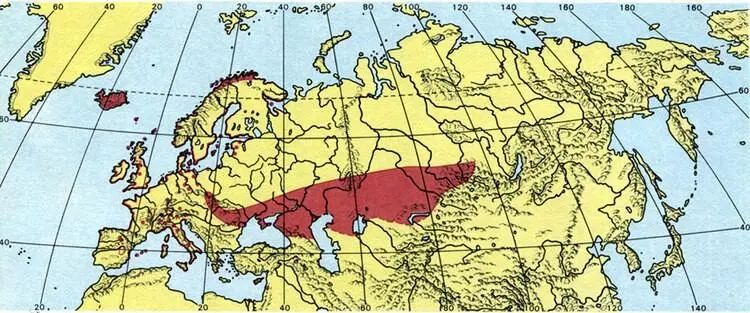

Распространение подорожника приморского (Plantago maritima)

Некоторые виды для нормального развития нуждаются в присутствии в почве поваренной соли в определенной концентрации; их называют галофитами или растениями засоленных почв в узком смысле слова. Таковы, например, солерос, сведа приморская, а также виды мангровых лесов. Другие виды оказываются лишь солевыносливыми: они так же хорошо растут и на почвах, не содержащих соли. При этом важно, что все эти растения способны хорошо развиваться в местообитаниях с засоленными почвами, где условий для жизни других растений нет. Здесь они не испытывают конкуренции со стороны других видов и потому господствуют. Следовательно, в их существовании и распространении немаловажную роль играет такой фактор, как конкуренция.

Осенняя окраска солероса (Salicornia), выросшего на удаленном от моря местообитании с засоленной почвой

Растения почв, содержащих тяжелые металлы.Подобную же зависимость распространения растений от экстремальных почвенных факторов обнаруживают и другие "почвоприуроченные" виды, например обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы. Такая зависимость, особенно при наблюдении этого явления на небольших территориях, часто настолько резко бросается в глаза, что соответствующие растения даже называют "индикаторами почв". Соли тяжелых металлов — меди, свинца, цинка и др. — для большинства растений ядовиты. Имеется лишь сравнительно немного видов (или подвидов и разновидностей), которые могут расти на таких почвах и, разумеется, почти не испытывать конкуренции со стороны других растений. Например, один из подвидов минуарции весенней ( Minuartia verna subsp, hercynica ) встречается в восточных предгорьях Гарца только в районе выхода на поверхность медистых сланцев и растет на отвалах, возникших при разработке этой горной породы. Так же растут некоторые специализировавшиеся подвиды или разновидности армерии приморской, или обыкновенной ( Armeria maritima subsp. halleri, subsp. bottendorfensis и др.),и смолевки-хлопушки ( Silene vulgaris var. humilis ). Некоторые из этих подвидов и разновидностей встречаются и в других районах, но на так называемых гальмейных почвах, содержащих цинк. Кроме того, особую флору мы встречаем на серпентиновых почвах, содержащих труднорастворимые и крайне медленно разрушающиеся силикаты магния. Два папоротника — Asplenium adulterinum и Asplenium cuneifolium (виды рода костенец) — даже называют серпентинными, так как они растут почти всегда только на этой почве. Правда, зависимость перечисленных растений от почв, содержащих тяжелые металлы, не непосредственная; в таких местообитаниях не менее существенную роль играет отсутствие конкуренции со стороны других видов.

Викарирующие виды, растущие в Альпах на силикатных почвах

Рододендрон ржавый Hododendron ferrugineum

Горечавка Клузия Gtntiana clusii

Лютик ледниковый Ranunculus glacialis

Прострел серно-желтый Pulsatilla sulphurea

и на известковых почвах

Рододендрон жестковолосый Rhododendron hirsutum

Горечавка Коха Gentiana kochiana

Лютик приальпийский Ranunculus alpestris

Прострел альпийский Pulsatilla alpina

Растения известковых почв (кальциефилы).Очень резкие изменения флоры почти всегда наблюдаются там, где известковые горные породы граничат с силикатными (кремнистыми). Это заметно в централ ьноевропейских холмистых предгорьях, сложенных триасовыми породами, на границе между раковинными известняками и пестрыми песчаниками, но особенно — в Альпах при переходе от известняков к коренным докембрийским кристаллическим массивам. Как на известковых, так и на кислых силикатных почвах растут совершенно определенные, часто близкородственные виды, сменяющие друг друга. Некоторые широко известные примеры такого экологического, а именно эдафического, викаризма приведены на рис. на стр. 41.

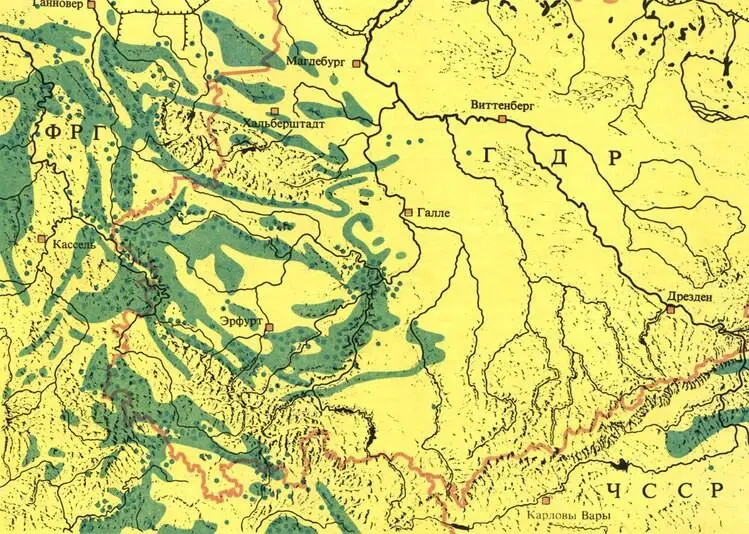

Число видов, которые принято считать кальциефилами, очень велико. Но, как показывает точный анализ, многие из них в пределах своих ареалов вовсе не обязательно связаны с известью; такая связь прослеживается только в отдельных частях ареалов. Правда, в этих случаях она может быть удивительно тесной. Мы уже указывали на то, что многие виды, основные области распространения которых находятся в Средиземноморье или в степных районах Юго-Восточной Европы и которые в центральных частях своих ареалов растут на разных почвах, в Центральной Европе вблизи северных границ ареалов встречаются только на почвах, богатых известью. Примером может служить распространение офрис мухоносной (Ophrys insectifera, = О. muscifera) в Герцинской природной области. Здесь эта орхидея строго приурочена к маломощным, то есть имеющим небольшую глубину известковым почвам, о чем свидетельствуют места ее находок, нанесенные на карту выхода известняков. Столь же явную приуроченность к известковым почвам обнаруживают в этом районе калина-гордовина (Viburnum lantanа) и другие виды.

На карте темно-зелеными точками показано распространение офрис мухоносной (Ophrys insectifera) в Герцинской природной области; светло-зеленый цвет указывает на распространение известковых почв

В ряде районов такие виды вполне могут служить индикаторами известковых почв. Но идет ли при этом речь о подлинных кальциефилах, то есть растениях, которым высокое содержание извести в почве необходимо для нормального развития, — вопрос другой. Согласно новейшим исследованиям, предпочтение известковых почв или местная приуроченность к ним могут быть вызваны разными причинами. На одну из них мы уже обращали внимание: известковые почвы сравнительно теплые и сухие. В соответствии с правилом относительного постоянства местообитаний неблагоприятное действие общих климатических условий здесь компенсируется местным действием почвенного фактора, приравненного климатическому, и эти виды могут хорошо развиваться именно в таких местообитаниях. Иными словами, здесь растения реагируют в первую очередь не на кальций как на химический компонент, а скорее на физические свойства почвы. Но для иных видов решающее значение имеет реакция почвы, которая определяется содержанием в ней извести. Итак, проблема растений-кальциефилов в целом весьма многоплановая и во многом еще не решена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: