Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Долгое время жители Центральной Европы концентрировались в нескольких определенных областях, называемых областями древних поселений. Они охватывали предгорья Альп от Юры до Нижней Австрии, значительную часть юго-запада ФРГ и Верхнерейнской низменности, а также северный склон Среднегерманских гор от Вестфалии через предгорья Гарца, Тюрингию, Саксонию и далее на восток. К началу нашей эры эти области были уже сравнительно плотно заселены, а леса местами сильно разрежены. Но между относительно безлесными участками все еще существовали огромные леса, на составе которых почти не сказывалось воздействие человека и домашних животных. В те времена, вероятно, около 70-75% территории Центральной Европы еще было покрыто лесами.

Римский писатель Тацит в своем труде "Германия", опубликованном в 98 г. н. э., привел такое часто цитируемое замечание о природе Германии: "Terra... in universum tamen aut silvis horrida aut paludibus foeda..." ("Страна... в основном или заросла лесами, или обезображена болотами..."). Хотя Тацит сам не бывал в Германии, и приводимые им сведения исходили от римских офицеров и торговцев, его высказывание относится лишь к территории, которая тогда была известна римлянам, то есть примерно к области, расположенной южнее Майна и Дуная. Во времена Тацита эта область уже была сравнительно плотно заселена, а ее леса разрежены. На римлян, пришедших из солнечного и почти лишенного лесов Средиземноморья, области южной Германии, еще покрытые лесами, произвели, очевидно, сильное впечатление. Но все же приведенное Тацитом описание, пожалуй, в большей степени могло бы относиться к северной части Центральной Европы.

Следующий период сведения лесов ради пашен наступил незадолго до окончания первого тысячелетия нашей эры, во времена правления Каролингов. Возникли "области новых поселений". Но и при этом севернее Эльбы оставались районы, еще не подвергшиеся существенному воздействию человека. В других областях уже к концу XII в. в целом установилось характерное и для настоящего времени распределение площадей между лесом и окультуренными землями. На территориях к северу и востоку от Эльбы современное соотношение площадей, занятых лесами и полями, сложилось примерно к 1400 г.

Конечно, в средние века леса выглядели совсем не так, как теперь. Вряд ли существовали сомкнутые высокоствольные леса. Лесами тогда называли обильно заросшие кустарниками, сильно разреженные насаждения, в которых крупные деревья стояли поодиночке или группами. Поэтому леса, в сущности, имели характер парков, что определялось общепринятым выпасом в них скота. К этому добавлялась почти беспорядочная рубка деревьев ради получения древесины.

Таким предстает перед нами этот ландшафт на многих полотнах художников-романтиков: отдельные группы деревьев и кустарников, обширные открытые пространства, на которых часто изображены пастухи и пасущиеся животные — невольные творцы таких ландшафтов. Для многих людей, живших в средние века, "парковые" ландшафты были идеальными, что позднее нашло отражение в практике садоводства в форме "английского парка".

Если выпасом домашних животных в лесу человек осуществлял непреднамеренный отбор древесных пород, то часто, особенно в позднем средневековье, он сознательно способствовал распространению дуба. Это объяснялось тем, что желуди играли большую роль в свиноводстве. Стремясь обеспечить свиней кормом, люди во многих местах, обычно вблизи поселений, насаждали дубовые рощи. Многие дубы, своим величественным обликом украшающие современные леса, были посажены в позднем средневековье с хозяйственными целями.

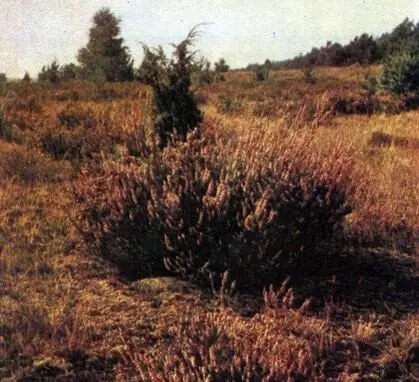

Участок ненарушенной пустоши, возникшей под влиянием выпасов

Такой способ ведения хозяйства неизбежно должен был привести к нехватке древесины. Ведь ее использовали не только для изготовления предметов обихода и в качестве строительного материала — древесина обычно представляла собой и единственный вид доступного топлива. Рудники, стекольные заводы, установки для солеварения и т. п. поглощали огромные количества древесины. Поэтому в некоторых странах уже в XII, а в других — в XIV-XV вв. издавались особые предписания об упорядоченном пользовании древесиной.

Достойную внимания попытку предотвратить нехватку древесины еще в 1368 г. предпринял городской совет Нюрнберга, впервые начав искусственное лесоразведение посевом семян сосны. В XV в. этому примеру последовали власти Франкфурта-на-Майне. Но только в XIX в. во многих странах было осуществлено, а затем очень быстро распространилось искусственное разведение хвойных древесных пород. Это положило начало планомерному, упорядоченному ведению лесного хозяйства, что в свою очередь привело к существенному преобразованию лесов.

В настоящее время в Центральной Европе едва ли найдутся леса, о которых можно было бы говорить как о "естественных". Даже те из них, что производят такое впечатление, при более внимательном изучении обнаруживают признаки прежних воздействий и следы хозяйственного использования.

Растительные сообщества, возникшие под влиянием человека.Экстенсивный выпас скота в средние века не только наложил отпечаток на ландшафты Центральной Европы — он привел к становлению новых, иногда занимающих большие пространства растительных сообществ. На относительно бедных почвах после осветления лесов нередко возникали пустоши. Правда, существуют и изначально безлесные пустоши. Но они встречаются только в районах, непосредственно примыкающих к берегам морей, и занимают очень небольшие площади. Многие же пустоши, например известная Люнебургская пустошь, возникли лишь в результате вмешательства человека.

Малопродуктивные выгоны и луга тоже образовались после экстенсивного выпаса, который был сопряжен с постоянным извлечением из почвы питательных веществ и поэтому приводил к ее обеднению. С другой стороны, здесь произрастали многие нетребовательные виды (если они переносили воздействия выпаса), которые были бы вытеснены с богатых питательными веществами местообитаний другими видами, а в лесах не могли бы расти из-за недостаточного освещения.

На сухих, обычно неглубоких и богатых известью почвах могли развиваться сухие (так называемые ксеротермные) луговины. В Центральной Европе их флористический состав насчитывает множество разных видов; область их основного распространения находится либо в Средиземноморье и прилегающих к ней районах, либо в степях Юго-Восточной Европы (см. также т. 2). Такими остепненными пустошами, как их часто называют, ботаники интересуются уже давно. В природных ландшафтах, не испытывающих на себе влияния деятельности человека, они могут занимать совсем небольшие площади. Как уже отмечалось, такие изначально безлесные, не покрытые кустарниками участки имеются только на скалах, каменистых склонах и очень крутых берегах-обрывах (см. рисунок). Здесь светолюбивые виды сухих луговин могли удержаться со времени климатического оптимума (время смешанного дубового леса), а затем эти особые местообитания служили территориями, откуда происходило вторичное расселение. Для таких сухих луговин экстенсивный выпас, по-видимому, тоже имел серьезное значение. Как известно, козы отлично карабкаются по крутым склонам и объедают траву в таких местах, которые недоступны другим пасущимся домашним животным. Вероятно, на всех сухих луговинах сказался выпас, именно поэтому они остались свободными от кустарников и деревьев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: