Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

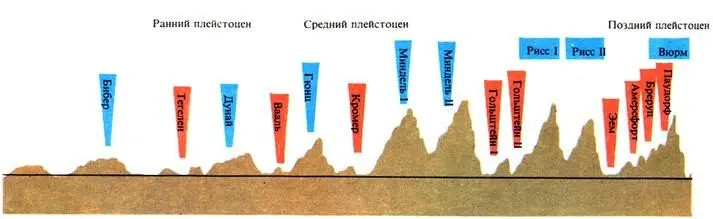

Схема колебаний температуры в Центральной Европе в течение плейстоцена. Выше черной горизонтальной линии: холоднее, чем в настоящее время. Вершины соответствуют периодам похолодания. Ниже горизонтальной линии: теплее, чем в настоящее время. Синим отмечены периоды похолодания, красным — потепления

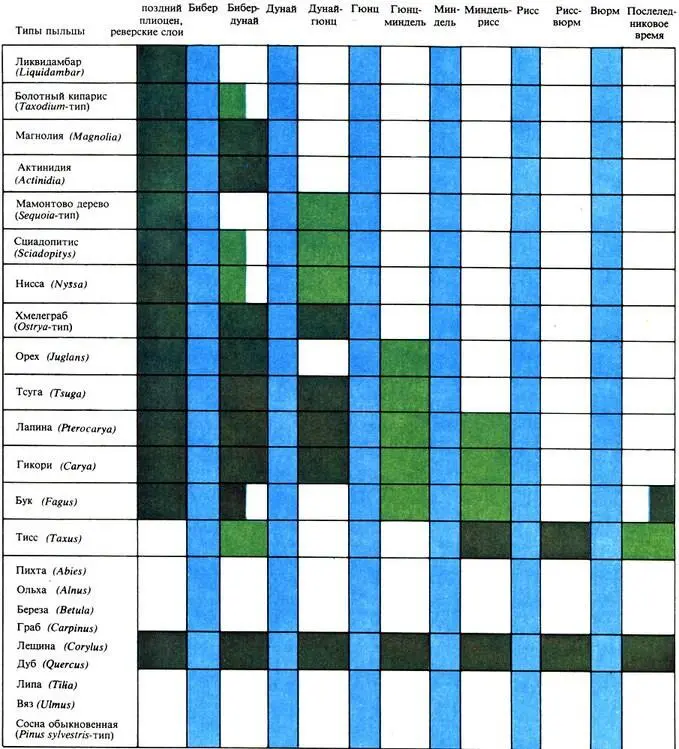

Понятно, что не всем видам удавалось во время каждого из похолоданий достигнуть убежищ. Это вызывало дальнейшее обеднение флоры: в первую очередь исчезали теплолюбивые растения, обитавшие в третичном периоде. Этот процесс хорошо отражен на схеме (стр. 66). Во время последнего периода потепления — рисс-вюрмского, или земского, — в Центральной Европе уже не оставалось ни одного теплолюбивого вида третичной флоры.

Хотя в Северной Америке происходила почти такая же смена периодов похолоданий и потеплений, как и в Европе, там она гораздо слабее сказалась на составе флоры. Перемещению ареалов растений не препятствовали горные цепи, протянувшиеся с севера на юг. В Восточной Азии похолодания были выражены слабо, поэтому флора третичного периода в основном сохранила видовое многообразие.

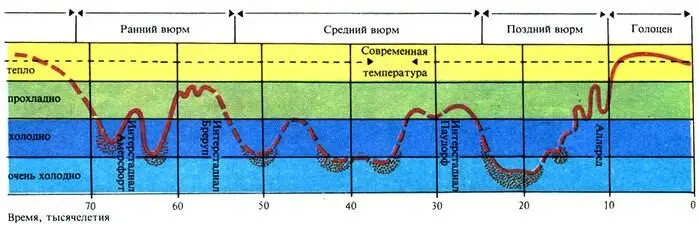

Предполагаемое изменение температуры на протяжении последнего (вюрмского) периода похолодания. Пунктирной линией отмечены отрезки времени, в течение которых происходило образование особой осадочной горной породы — лёсса

Итак, многие виды, получившие распространение в третичном периоде по всему северному полушарию, в течение плейстоцена вымерли в Европе, но сохранились в Северной Америке и в Восточной Азии или в одном из этих двух регионов. В результате возникли крупные дизъюнкции, появление которых можно понять лишь с учетом этих событий.

Смена похолоданий потеплениями влияла и на территории земного шара, которые находились значительно южнее Центральной Европы. Во время похолоданий области низкого атмосферного давления смещались на юг, в результате чего в Южной Европе, Северной Африке, а также на соответствующих широтах в Северной Америке наступали дождливые периоды, так называемые плювиалы, из-за чего зоны пустынь и пустынных степей сильно сужались. Но когда в Центральной Европе происходили потепления, здесь снова наступали засушливые периоды.

Имеется немало видов растений, которые сейчас встречаются как в европейских горных (альпийских) областях (Альпы, Карпаты и т. д.), так и в Арктике (см. карту распространения Betula nana , стр. 20). Эти арктоальпийские дизъюнкции также возникли вследствие перемещения ареалов растений в ледниковую эпоху. Есть все основания полагать, что арктическая флора и флора, сформировавшаяся в высокогорьях в третичном периоде, развились независимо друг от друга. В периоды похолоданий, особенно во время последнего оледенения, когда в Центральной Европе, свободной ото льда, оставалась лишь узкая полоса между материковым ледником и альпийскими глетчерами, обе флоры встретились и смешались. При отступлении ледников в периоды потеплений альпийские виды попали в Арктику, а в альпийских областях оказались виды арктического происхождения, например дриада восьмилепестная, или куропаточья трава ( Dryas octopetala ). Поэтому сейчас трудно решить, каким же элементам флоры принадлежат многие виды — арктическим или альпийским. Обмен элементами флор оказался причиной появления многих признаков сходства между арктической и альпийской флорами, а также образования уже упомянутых дизъюнкций. В отдельных местообитаниях с благоприятными местными климатическими условиями некоторые арктоальпийские виды смогли сохраниться в Центральной Европе и поныне. Их можно считать остатками флоры ледниковой эпохи или ледниковыми реликтами. Таковы, например, береза карликовая ( Betula nana ), морошка ( Rubus chamaemorus ), камнеломка снежная ( Saxifraga nivalis ), камнеломка супротивнолистная ( Saxifraga oppositifolia ), камнеломка моховидная ( Saxifraga bryoides ) и др.

Развитие флоры в конце ледниковой эпохи и в послеледниковое время

Примерно 20 000 лет назад началось отступление ледников — северного и альпийского. За сравнительно короткое время многие территории снова освободились ото льда, но прошло еще много тысячелетий, прежде чем ледник в Северной Европе полностью исчез. Лишь около 8500 лет назад Скандинавия оказалась свободной ото льда. Просшедшие с той поры изменения во флоре и растительности привели к становлению современного растительного покрова Европы. Многочисленные исследования, проведенные с помощью спорово-пыльцевого анализа, позволили очень точно установить характер этих изменений.

Встречаемость (частота нахождения) некоторых типов пыльцевых зерен в осадочных породах, образовавшихся в конце третичного периода и во время потеплений в четвертичном периоде, в Северо- Западной и Центральной Европе (по Straka,). Темно-зеленым цветом обозначена обильная встречаемость, светло-зеленым — незначительная. Периоды похолоданий показаны синим цветом; между ними — периоды потеплений

В период максимального распространения последнего ледника в свободной ото льда части Центральной Европы господствовала арктическая растительность. Здесь могли существовать только сообщества тундр и холодных степей. Они же первыми развивались на территориях, которые освобождались ото льда.

Позднеледниковым временем, или позднеледниковьем, принято называть период, который следовал непосредственно за этим максимальным оледенением и продолжался до наступления окончательного потепления. В этот период растительность во всей Центральной Европе была в общем единообразной.

Древнейший отрезок позднеледниковья, охватывающий фазу развития арктической растительности, — это старейшее тундровое, или безлесное, время. По свидетельству спорово-пыльцевых спектров, в тогдашних растительных сообществах ведущую роль играли прежде всего злаки, осоки, полынь ( Artemisia ), а также такие светолюбивые виды, как эфедра (EphedraУ, солнцецвет ( Helianthemum ), плаунок ( Selaginella ), василистник ( Thalictrum ) и др., к которым присоединялись облепиха ( Hippophae ), береза карликовая ( Betula nana ) и виды кустарниковых ив. В конце этого времени появились первые древовидные березы (береза пушистая, Betula pubescens , и береза поникшая, Betula pendula ), а в восточных районах — сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ). В результате возникла субарктическая тундра типа парковой, где деревья стояли редко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: