Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

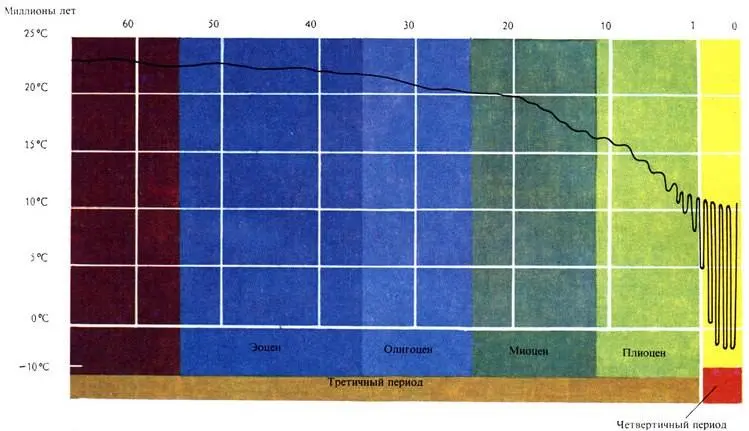

Однако на протяжении третичного периода происходило сначала очень медленное, а затем все усиливающееся ухудшение климатических условий, что объяснялось перемещением полюса. Из графика изменения среднегодовых температур Центральной Европы в течение третичного периода (см. схему) видно, что температуры снижались сначала постепенно; в плиоцене колебания температур увеличились, а к началу четвертичного периода они происходили чаще и стали еще большими.

Кривая изменения вероятной среднегодовой температуры в Центральной Европе на протяжении третичного и четвертичного периодов. Масштаб, в котором показано время в четвертичном периоде, вчетверо превышает масштаб времени третичного периода

С ухудшением климатических условий тропических и субтропических видов оставалось все меньше. Если флора позднего миоцена, обнаруженная близ Энингена у Боденского озера (ФРГ), насчитывала примерно 18% тропических, 55% субтропических и 27% видов, свойственных районам с умеренным климатом, то есть в целом была субтропической, то в других областях, например на юге современной Польши, уже в среднем миоцене тропических и субтропических растений осталось значительно меньше. На территории современных полярных районов первые заморозки были уже в миоцене.

Местами в позднем миоцене, а во многих областях Центральной Европы лишь в сменившем его раннем плиоцене похолодание вызвало коренные изменения флоры: тропические и субтропические виды были вытеснены видами умеренно теплой третичной флоры. Ее называют также восточноазиатско-североамериканской флорой, так как типичные для нее растения сейчас существуют в этих регионах. В состав этой флоры входят, например, роды гинкго ( Ginkgo ), мамонтово дерево ( Sequoia ), сциадопитис ( Sciadopitys ), криптомерия ( Cryptomeria ), лапина ( Pterocarya ), гикори (Сагуа), каркас ( Celtis ), дзельква ( Zelkova ), кастанопсис ( Castanopsis ), тюльпанное дерево ( Liriodendron ), актинидия ( Actinidia ), айлант ( Ailanthus ) — мы перечислили только несколько из множества таксонов. Этот процесс продолжался до позднего плиоцена, то есть до конца третичного периода.

Развитие флоры в ледниковую эпоху

В конце плиоцена наряду с дальнейшим общим похолоданием происходили все более резкие колебания климата, которые в конце концов обусловили переход к новому, очень важному для развития флоры и растительности периоду — плейстоцену, или ледниковой эпохе [14] В отечественной литературе нередко говорят о "ледниковом периоде".

.

Правда, название "ледниковая эпоха" может вызвать неправильные представления. Говоря о ледниковой эпохе, имеют в виду не эпоху, на протяжении которой климат оставался неизменным, и не время, в течение которого существовал один-единственный, покрывавший обширную территорию ледник. Плейстоцен был временем всеобщих похолоданий, между которыми существовали периоды потеплений, и в разных регионах земного шара эти периоды тоже были выражены по-разному. Поэтому здесь мы предпочитаем говорить о периодах похолодания и потепления, чем о периодах оледенения (гляциалах) и межледниковых периодах (интергляцилах). Подлинное оледенение, то есть образование и существование какое-то время мощного материкового ледника, происходило вовсе не в каждый период похолодания, а когда такой ледник и возникал, то он занимал лишь определенную часть территории (см. карту). На протяжении плейстоцена образование ледника в какой-либо период похолодания всегда было явлением, специфическим лишь для определенного района.

До сих пор на территории Центральной Европы выявлено шесть периодов похолодания, которые были названы — в порядке их наступления — биберским, дунайским, грюнцским, миндельским, рисским и вюрмским [15] Обычно употребляют более короткие названия: бибер, дунай, гюнц, миндель, рисс, вюрм.

(см. схему). В Европе и в Северной Америке оледенения происходили только во время последних четырех периодов похолодания. Периоды похолодания, как и периоды потепления, отнюдь небыли однообразными. На графике видно, что в некоторые периоды похолодания отмечалось по два температурных минимума и более; их разделяли относительно теплые отрезки времени, так называемые интерстадиалы. И наоборот, некоторые периоды потепления в свою очередь прерывались более холодными фазами. Естественно, что лучше всего изучены смены температур, происходившие во время последнего, вюрмского, периода похолодания. График, помещенный на стр. 65, наглядно показывает, как сильно колебались температуры в течение этого отрезка времени.

Разумеется, столь частое чередование похолоданий и потеплений не могло не отразиться на растительном покрове. При этом большое значение имели не только степень выраженности похолоданий и потеплений, но и их продолжительность. Если со времени окончания последнего оледенения прошло примерно лишь 15 000-18 000 лет, то период потепления между рисским и вюрмским похолоданиями охватывал около 60 000 лет, между миндельским и рисским- около 150 000 лет, а между гюнцским и миндельским — 40 000-50 000 лет. Как видим, эти периоды потепления были гораздо продолжительнее, чем тот, в котором мы сейчас живем.

Во время похолоданий виды растений, приспособленные к относительно теплому или умеренному климату, должны были в соответствии с перемещением климатических зон отступать на юг; так происходило перемещение ареалов. Если же изменение климатических условий шло сравнительно быстро, то при определенных обстоятельствах какой-либо вид в северной части ареала мог быть вытесненным скорее, чем происходило перемещение его ареала на юг. Нередко это приводило к сокращению площадей ареалов и даже к вымиранию видов. Понятно, что эти процессы зависели и от того, какими возможностями для расселения обладали растения тех или иных видов.

Во время оледенений было сравнительно мало территорий — так называемых рефугиумов, или убежищ, — где виды среднеевропейской флоры могли сохраниться, поскольку оледенение альпийской области не позволяло растениям отступать на юг широким фронтом. Такими убежищами стали северные районы Средиземноморской области, прежде всего восточной ее части, а также — и главным образом — территории, прилегающие с востока и с юга к Черному морю, и южное побережье Каспийского моря.

Насколько растительный покров, существовавший во время последнего оледенения, отличался от современного, видно при сравнении карты на стр. 68 с картой на стр. 90. Первая из них позволяет судить о масштабах последнего оледенения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: