Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1

- Название:Растительный мир Земли. Т.1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гаральд Мюллер - Растительный мир Земли. Т.1 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Примерно 100 млн. лет назад, в начале позднемеловой эпохи, произошла следующая "зеленая революция". Почти внезапно повсюду на Земле появились самые разнообразные формы покрытосеменных растений (Angiospermae), которые за короткое время вытеснили представителей голосеменных. Началась последняя эра в развитии мира растений — время покрытосеменных, или кайнофит. Конечно, покрытосеменные возникли еще до мелового периода, однако известны лишь очень немногие и к тому же сомнительные их остатки, найденные в более древних отложениях.

Здесь мы не будем подробнее рассматривать очень интересные для ботаников (особенно для систематиков) вопросы развития и дифференцировки отдельных таксонов, а обратим внимание на дифференцировку флор и растительности на Земле в целом, хотя, естественно, все эти вопросы тесно связаны между собой.

Развитие флор и растительности в палеозойскую и мезозойскую эры

Древнейший растительный покров Земли до позднего девона и даже еще в раннем карбоне почти повсеместно был единообразным. Это отчасти определялось в общем еще незначительной дифференцировкой мира наземных растений и относительно небольшим числом их видов, но, с другой стороны, такой вывод в известной мере может объясняться и неполнотой имеющихся в нашем распоряжении сведений. Например, 15-20 лет назад было принято считать псилофиты сравнительно однородной группой наземных растений, а с тех пор выяснилось, что они исключительно разнообразны.

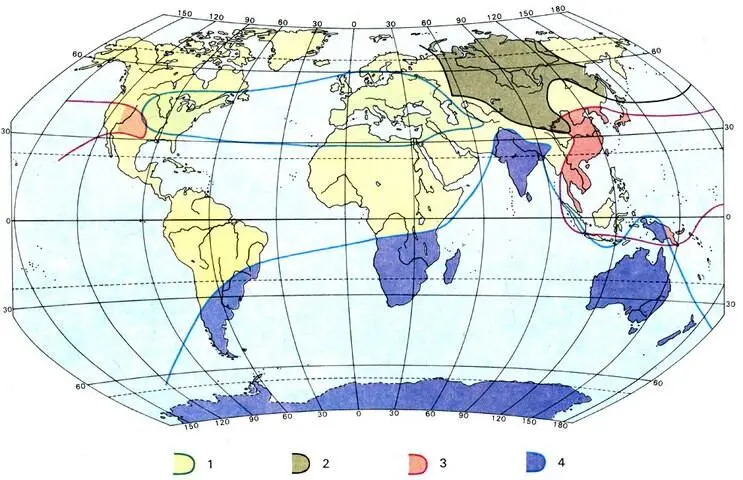

Флористические области позднего палеозоя. 1 — еврамерийская флора; 2 - ангарская флора; 3 - катазиатская флора; 4 - гондванская (глоссоптерисовая) флора

Первая крупная региональная дифференцировка флор обнаруживается в конце палеозоя (поздний карбон — пермь). К этому времени на Земле сформировались, как это видно на карте, четыре четко разграниченные флористические области. Следует отметить, что еврамерийская флора, охватывавшая районы Европы и Северной Америки, разделенные ныне северной частью Атлантического океана, имела признаки тропической или субтропической флоры. Еще сильнее разделенной в настоящее время оказалась глоссоптерисовая флора так называемой Гондванской области (ее представителей обнаруживают сейчас в Южной Америке; на юге Африки, в Индии, Австралии и Антарктиде). На одних территориях этой области в конце палеозоя, видимо, преобладал климат, характеризовавшийся умеренными и низкими температурами и сменой температур в течение года. Об этом свидетельствуют годичные кольца прироста в древесине росших там деревьев. На других же территориях этой области климат был арктическим, поскольку на всех названных континентах обнаружены следы относящихся к тому времени оледенений. Эти и другие сведения указывают, что взаимное расположение материков в те времена было иным; положение полюсов и соответственно экватора тоже не совпадало с современным. Чем иначе объяснить то обстоятельство, что одинаковые остатки таких высокоспециализированных плауновидных растений, как образовавшие семена лепидокарпоны ( Lepidocarpon ), произраставших в позднекаменноугольную эпоху, были найдены в Бельгии и на востоке США, хотя ныне эти местонахождения удалены друг от друга более чем на 5000 км?

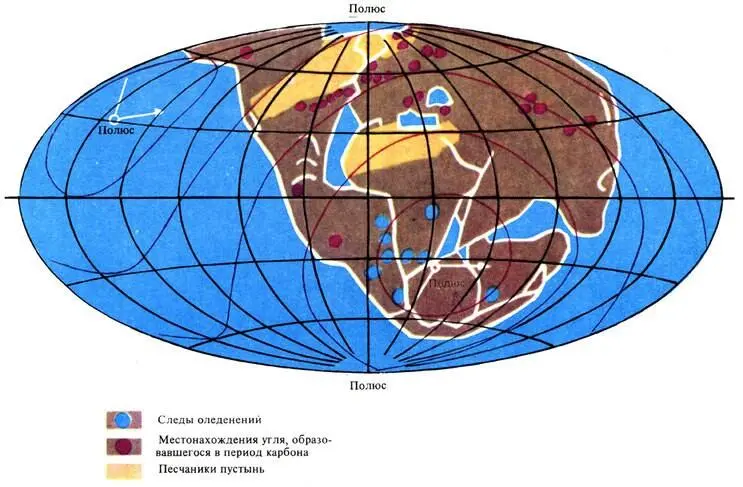

Ученые неоднократно пытались объяснить, почему идентичные остатки многих растений и животных обнаруживаются в районах, разделенных в настоящее время столь большими расстояниями. Предполагали, что между такими регионами прежде существовали перемычки суши (так называемые континентальные мосты); высказывались и другие предположения. Теперь большинство этих подчас довольно смелых гипотез в лучшем случае представляет лишь исторический интерес. Но теория дрейфа континентов и перемещения полюсов (теория мобилизма), предложенная Альфредом Вегенером, сохраняет свое значение и поныне.Положение континентов и полюсов в каменноугольном периоде (по представлениям А. Вегенера)

Для обоснования своей впервые появившейся в 1915 г. теории Вегенер использовал главным образом географические и геологические доказательства. При этом он прежде всего исходил из удивительного совпадения береговых контуров Африки и Южной Америки, а также других континентов, из полной преемственности в расположении древних складчатых гор Старого и Нового Света (если не принимать во внимание разделяющий их ныне Атлантический океан), из накопленных биогеографией фактов и т. п. Вегенер пришел к выводу, что в карбоне — перми современные континенты представляли собой единый материк (Пангея); позднее (в разное время) Пангея раскалывалась на крупные блоки, которые разошлись. Более того, Вегенер предположил, что происходило перемещение полюсов (а соответственно — и экватора), но при этом, конечно, затруднялся сказать, было ли это действительное их перемещение, или же это явление симулировал сам дрейф континентов. Ведь если континенты подвижны, то нет никакой исходной точки для построения системы координат. Время же расхождения тех или иных континентов определяется на основании многочисленных геологических и биологических данных.

Положение континентов и полюсов в каменоугольном периоде (по представлениям А.Венгера)

Немногие из научных теорий оказывались в кругу непосредственных интересов специалистов столь многих областей науки, как теория Вегенера. Аргументы "за" и "против" нее заполняют целые тома. Многие известные фито- и зоогеографы восторженно приветствовали ее появление, поскольку она позволила вполне удовлетворительно объяснить многочисленные, связанные с распространением растений и животных факты, которые в противном случае остались бы непонятными. Что же касается геологов, и прежде всего геофизиков, то многие из них отвергали положения теории дрейфа континентов.

Со времени опубликования теории Вегенера прошло свыше 60 лет. При жизни ее автор пытался подкрепить теорию новыми фактами. Но решающую поддержку она нашла лишь в последнее время. В пользу теории Вегенера свидетельствуют результаты исследований в совершенно разных областях наук, таких, как определение остаточной намагниченности пород, возникших в разные периоды истории Земли (палеомагнетизм); исследования, проведенные с применением спорово-пыльцевого анализа; измерения, осуществленные с помощью спутников, благодаря которым изменения в положении континентов могут быть доказаны непосредственно. И что особенно важно, эта теория согласуется с новой геологической гипотезой тектоники плит, уже признанной большинством геологов и геофизиков. Согласно последней, помимо перемещения крупных массивов земной коры (плит) важную роль играют обнаруженные в самое последнее время наклонные смещения вниз (скалывания) участников дна океана и рифтообразование (возникновение гребней или сводов на дне).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: