Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

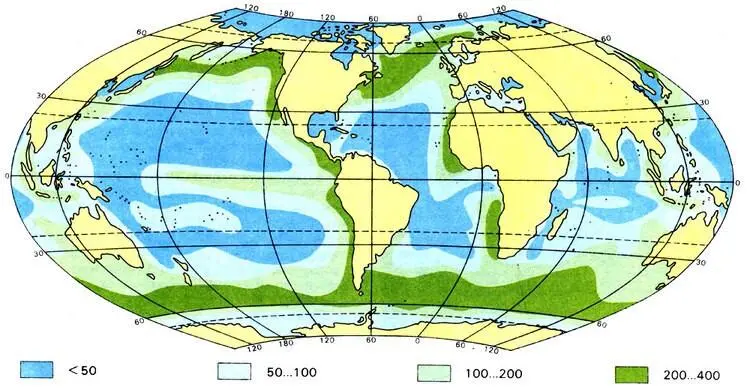

Первичная продукция фитопланктона (в граммах углерода на 1 м 2в год) как показатель продуктивности разных регионов Мирового океана

Но разные районы Мирового океана различаются не только видовым составом планктона, но и плотностью заселения воды планктонными организмами. Таким образом, при изучении морей мы встречаемся с явлениями, подобными тем, с которыми познакомились при рассмотрении растительных сообществ разных климатических зон земного шара. Наряду с регионами Мирового океана, где растительные организмы представлены обильно, имеются и такие, где растений очень мало. И если мы зададимся вопросом о причинах, приводящих к таким различиям в продуктивности планктона, то придем к рассмотрению основного процесса, обусловливающего существование жизни на нашей планете, — процесса создания органических веществ из неорганических. Если не учитывать хемосинтез — процесс, который осуществляют только немногие бактерии и который в круговороте веществ в природе играет лишь подчиненную роль, то основным процессом, при котором из неорганических соединений создаются органические, оказывается фотосинтез. Мы называем его процессом первичного продуцирования органических веществ. Фотосинтез может осуществляться только растительными организмами; для его обеспечения необходимы свет как источник энергии, углекислый газ, вода и питательные вещества. Вода и, вероятно, углекислота в морях имеются в избытке. Но обеспеченность растительных организмов светом и питательными веществами в разных регионах Мирового океана очень различна, что и обусловливает различия в продуктивности планктона.

Наконец, рассмотрим факторы, влияющие на проникновение солнечного света в воду. При этом следует иметь в виду, что растительные организмы внутри толщи воды могут использовать примерно лишь половину видимой части солнечного света. Вторая половина приходится на долю тех областей спектра, которые не служат источником энергии для ассимиляции углерода. При вхождении света в толщу воды часть его теряется в результате отражения от водной поверхности. Величина потерь в виде отраженного света зависит от положения солнца на небосводе и от состояния поверхности воды. В итоге до 30% света может быть утрачено. А уже в самой толще воды в результате рассеивания растворенными веществами и взвешенными мельчайшими частицами, а также поглощения свет претерпевает сильные количественные и качественные изменения, которые могут варьировать в разных регионах и в разные времена года.

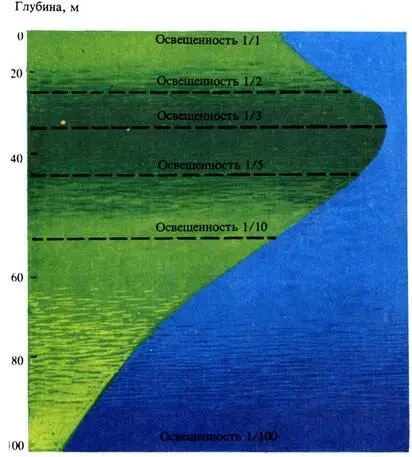

Зависимость продуктивности фитопланктона на разных глубинах Мирового океана от вертикального распределения света в воде. Наибольшая продуктивность на глубине, где освещенность составляет 1/ 3от освещенности самого верхнего слоя воды

Вдали от побережий в Средиземном море свет может проникать на глубину до 400 м, а в Саргассовом море, в самой бедной планктоном части Мирового океана, даже до 1000 м. Однако толщина слоя воды, в котором способен осуществляться фотосинтез, оказывается значительно меньшей. Освещенность, при которой образование органических веществ в результате фотосинтеза и их потребление самими продуцентами уравновешиваются, называют компенсационной точкой. Она обнаруживается примерно на той глубине, куда еще доходит 1 % солнечного света, проникшего в глубь воды. Во многих тропических областях Мирового океана компенсационная точка лежит на глубинах 40 — 50 м, в Балтийском же море (в зависимости от времени года) — на глубине 1 — 17 м, а в некоторых лагунах и заливах — лишь в нескольких дециметрах от поверхности воды.

Однако было бы неправильным считать, что интенсивность ассимиляции плавно снижается от поверхности воды до глубины, где находится компенсационная точка. Если не учитывать области, слабо освещаемые солнцем, и средние широты в те времена года, когда солнце тоже светит слабо, то непосредственно под поверхностью воды освещенность оказывается выше оптимальной для осуществления фотосинтеза, что приводит к замедлению этого процесса. Лишь на глубине, куда доходит 30 — 50 % солнечного света, освещенность становится оптимальной для фотосинтеза. От этой глубины интенсивность образования органических веществ в соответствии с убыванием освещенности постепенно снижается до глубины, на которой находится компенсационная точка. Таким образом, лишь тонкий слой воды оказывается освещенным настолько, что в нем происходит фотосинтез, а следовательно, возникают первичные органические вещества. В то же время эта первичная продукция представляет собой единственный источник пищи для животных, обитающих в толще морской воды — от поверхности до глубин, куда не доходит солнечный свет.

Питательные вещества, находящиеся в морской воде, можно сравнить с удобрениями, которые человек использует в сельском хозяйстве. Фосфаты, нитраты и силикаты — важнейшие соединения, необходимые растениям, живущим в воде. Кроме того, эти организмы нуждаются и в целом ряде других элементов для построения составляющих их тела веществ и для обеспечения жизнедеятельности. Важнейшие из них — кобальт, железо, магний и марганец. Как показали многочисленные океанографические исследования, пронизанный солнечным светом поверхностный слой воды Мирового океана очень беден этими питательными веществами, тогда как пребывающие во мраке глубинные воды содержат огромные запасы необходимых для жизни соединений. Причина такого неравномерного распределения питательных веществ по вертикали, вероятно, объясняется тем, что живущие непродолжительное время планктонные организмы после своей гибели тонут, и при этом значительную часть накопленных в их телах соединений уносят в глубину. Там начинается бактериальное разрушение органических соединений, происходит освобождение питательных веществ и обогащение ими глубинных вод.

Если не принимать во внимание прибрежные морские воды, в которые питательные вещества постоянно и в больших количествах могут быть внесены сточными водами с суши, высокую продуктивность планктона можно, вероятно, встретить лишь в тех регионах, где в результате вертикального движения воды освещенные слои регулярно снабжаются питательными веществами, поступающими из глубины. В морях средних и высоких широт северного и южного полушарий такой обмен воды между глубинными и поверхностными слоями происходит зимой, так что к началу вегетационного периода планктонные организмы оказываются обеспеченными и питательными веществами, и светом. Так как эти организмы обладают способностью быстро размножаться, часто наблюдается массовое развитие отдельных их групп. Но по мере развития планктона содержание питательных веществ в близких к поверхности слоях воды быстро убывает, и они могут оказаться полностью использованными. А поскольку дальнейшее поступление таких веществ после образования весной промежуточного слоя воды, в котором резко изменяются температура и плотность, оказывается невозможным, недостаток питательных веществ и уничтожение фитопланктона животными приводят к тому, что летом содержание планктона в воде сильно снижается. Лишь осенью, когда исчезает промежуточный слой и в верхние слои воды снова начинают поступать питательные вещества, наблюдается второй максимум развития фитопланктона. Но снижение освещенности в зимние месяцы ограничивает развитие этих популяций. Итак, в морях, расположенных в этих широтах, на протяжении года бывает два максимума образования первичной продукции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: