Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2

- Название:Растительный мир Земли. Т.2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1982

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франц Фукарек - Растительный мир Земли. Т.2 краткое содержание

Растительный мир Земли. Т.2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

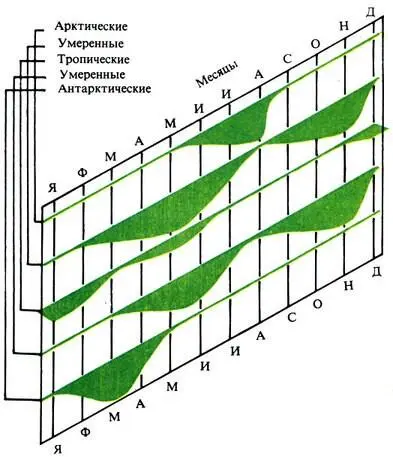

Совершенно по-иному происходит развитие фитопланктона в арктических и антарктических регионах Мирового океана. Здесь перемещение богатых питательными веществами глубинных вод к поверхности происходит постоянно. Но лишь в течение короткого лета освещенность бывает достаточной, чтобы фитопланктон мог развиваться. И в этом случае, прежде всего в антарктических водах, первичной продукции может образовываться очень много. Она-то и составляет основу питания богатого животного мира этих вод.

В тропических и субтропических морях теплый и бедный питательными веществами поверхностный слой отделен в течение всего года промежуточным слоем, в котором резко меняются температура и плотность воды, от более холодных и богатых питательными веществами глубинных вод. Поэтому возвращение питательных веществ в верхний слой воды здесь исключено, и продуктивность фитопланктона на протяжении года остается примерно одинаково низкой. Эти бедные первичной продукцией регионы морей можно распознать визуально по темно-синей окраске воды. Следовательно, это окраска морских пустынь.

Только в тех прилежащих к континентам областях, где холодные и богатые питательными веществами глубинные воды поднимаются к поверхности, особенно у западных берегов Африки и Южной Америки, условия, определяющие биологическую продуктивность тропических и субтропических морей, отличаются от только что описанных. Здесь планктон развивается обильно. Эти воды характеризуются изобилием рыбы, что позволило находящимся по их берегам странам развить в последние годы весьма доходную рыбную промышленность.

Сезонные изменения продуктивности фитопланктона в морях, находящихся на разных географических широтах

Благодаря интенсивным исследованиям морей и океанов, проводимым в течение последних десятилетий, мы получили возможность представить себе масштабы первичной продукции в разные времена года в разных районах Мирового океана. На карте сведены воедино результаты множества исследований гидробиологов разных стран. В частности, Советский Союз снарядил большое число экспедиций на обеспеченных современным оборудованием научно-исследовательских судах. Ныне в этой отрасли науки появляются новые методы исследований. Так, оказалось возможным с помощью искусственных спутников Земли определять содержание хлорофилла в морской воде, а следовательно, продуктивность фитопланктона. Разумеется, для проведения такого рода работ необходимо тесное международное сотрудничество.

Иногда в печати появляются сообщения об успешных экспериментах, позволяющих потерпевшим кораблекрушение продолжительное время питаться планктоном. Следует иметь в виду, что такие сообщения отнюдь не могут служить поводом для предположений о том, будто добыча планктона из морей в промышленных масштабах может стать основой будущего использования биологической продукции морей и океанов. По подсчетам специалистов, получение 1 т сухого планктона обошлось бы очень дорого. Следовательно, первичная продукция фитопланктона должна быть использована там, где она возникает, иными словами, в море.

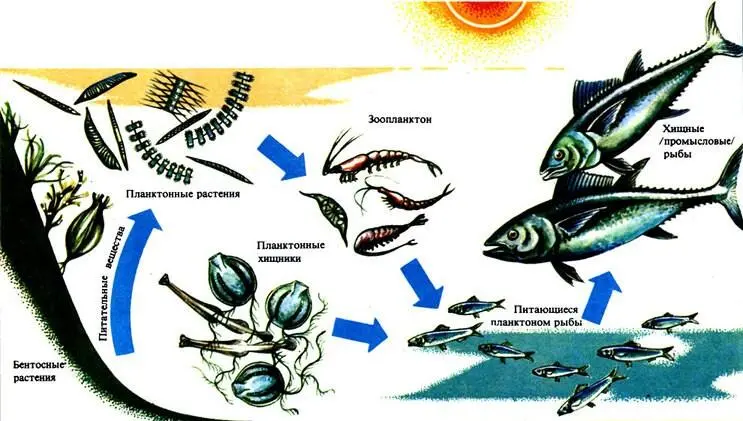

Пищевая цепь и круговорот веществ в море. Органические вещества, вырабатываемые фитопланктоном, служат пищей зоопланктону и поедающим планктон рыбам, а последние — хищным (промысловым) рыбам. После гибели этих организмов органические соединения, подвергшись бактериальному разложению, снова превращаются в питательные соли

Мы уже многократно упоминали о том, что биомасса фитопланктона определяет обилие рыбы в морях. Синтезируемые растительными организмами органические соединения передаются по пищевой цепи, состоящей из многих звеньев, при этом в значительной мере утрачиваются; оставшиеся же соединения испытывают многократные превращения в соответствии с характером обмена веществ у животных, представляющих собой промежуточные звенья этой цепи, и в конечном итоге могут служить пищей и человеку. Звеньями такой пищевой цепи могут быть: первичные продуценты, например планктонные водоросли (диатомовые, кокколитофоровые, динофлагелляты); поедающие их растительноядные животные, например представитель зоопланктона веслоногий рак Calanus ; плотоядные рыбы, такие, как сельди, сардины и др.; поедающие этих рыб хищники, например треска, тунец и др., и, наконец, человек.

При переходе от одного звена цепи к друг ому потери органических веществ иногда достигают 90%, и только около 10% их сохраняется в переработанном виде в организме животного. Так, для образования 1 кг трески потребовалось бы не менее 1000 кг фитопланктона. По подсчетам, человек использует в виде рыбы и других морских животных лишь около 0,02% первичной продукции морей и океанов. Если же говорить о прибрежных водах, то здесь этот показатель достигает 0,2%. Поэтому задачи современного рыбоводства должны заключаться в том, чтобы сделать короче пищевые цепи, а также использовать зоопланктон и питающихся им плотоядных рыб. Один из путей — создание "рыбоферм", на которых в некоторых странах уже получены обнадеживающие результаты. Разумеется, при таких фермах должны создаваться крупные плантации мелких водорослей, чтобы обеспечить рыб кормом.

Растительный мир бентоса

Совокупность организмов, заселяющих морское дно от берегов до самых больших глубин океанов, называют бентосом. Это понятие было введено в 1893 г. известным немецким ученым Эрнстом Геккелем; его относят и к обитателям пресных вод.

Если мы рассмотрим растительные организмы, входящие в состав бентоса, и их распространение в морях подробнее, то сразу же увидим, что к этой группе живых существ относятся не только крупные водоросли и морские травы, но и множество микроскопических водорослей, относимых систематиками к диатомовым, сине-зеленым и другим группам водорослей, уже знакомым нам по описаниям планктонных организмов. Диатомеями особенно густо бывают покрыты отмели и илистые донные поверхности мелководных заливов, освобождающиеся от воды во время отливов. Диатомовые же водоросли поселяются и как эпифиты на других бентосных растениях.

Если входящие в состав бентоса животные заселяют морское дно вплоть до самых больших глубин, то существование фитобентоса ограничено лишь освещаемыми солнцем прибрежными участками дна. Следовательно, глубины, на которых могут жить растительные организмы, зависят от прозрачности воды, и в разных регионах морей и океанов могут быть очень различными. Так, в Неаполитанском заливе — наиболее хорошо исследованной части Средиземного моря — водоросли обнаруживались даже на глубине 100 м. По-видимому, прибрежные воды острова Капри заселены растениями до глубины 150 м. На таких глубинах лишь приспособившиеся к жизни при недостатке света растения способны осуществлять фотосинтез при освещенности около 200 лк (люкс). Для сравнения отметим, что столь же мало света доходит до почвы и в наших лиственных лесах, а теневыносливые растения, такие, как кислица обыкновенная ( Oxalis acetosella ), ассимилируют углерод. При еще меньшей освещенности могут жить в тропических лесах некоторые мхи, папоротники и плаунки ( Selaginella ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: