Сергей Мейен - Из истории растительных династий

- Название:Из истории растительных династий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мейен - Из истории растительных династий краткое содержание

Книга написана живо и увлекательно. Она доступна широким кругам читателей, интересующихся далеким прошлым нашей планеты, и небесполезна ученым смежных отраслей науки

Из истории растительных династий - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

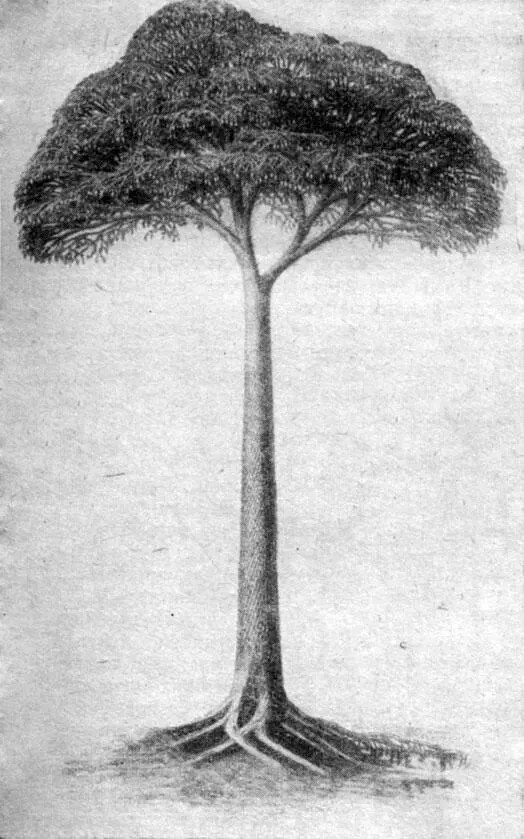

Рис. 14. Лепидодендрон (реконструкция М. Д. Залесского

На верхних ветвях гиганта сидели длинные и узкие листья. Находили листья длиной почти в метр, а шириной меньше сантиметра. Подстать стволу были и внушительных размеров шишки. Некоторые из них были величиной до полуметра. Как и все плауновидные, лепидодендроны размножались спорами, которых вызревало в каждой шишке несколько десятков тысяч. Предполагают, что именно стволы этих деревьев и их ближайших родственников, накапливаясь в болотах, дали начало мощным угольным пластам, хотя, конечно, были и другие углеобразователи.

Лепидодендрон относится к числу лучше всего изученных ископаемых растений. Мы знаем все его части, хотя и находим их порознь. Впрочем, их не только находили порознь, но и называли по-разному. Не палеоботанику такую манипуляцию с названиями сразу понять трудно. Зачем хвост собаки называть Жучкой, лапы - Трезором, а уши - Шариком? Объяснение этому довольно простое. Мы видим на улице собаку целиком, и лапы отдельно от хвоста не бегают, давать им самостоятельные имена смысла нет. С ископаемыми растениями (лепидодендрон не исключение) дело обстоит иначе.

Стояло дерево. На нем вырастали листья, а затем опадали, созрела шишка и тоже отвалилась, отломил ветер ветку и отнес в сторону. Потом и сам ствол завалился, состарившись. Остался торчать лишь пень с корнями. В таком "разобранном виде" вперемежку с частями других деревьев и долежал лепидодендрон в горной породе до наших дней. Прежде чем удастся все части собрать (такое счастье редко выпадает палеоботанику), надо их как-то называть. Вот и назвали: ствол - лепидодендрон, шишка - лепидостробус, корневая часть - стигмария и т. д.

Но даже и в тех случаях, когда реконструкция общего облика растения удалась, все эти названия отменять нельзя. Вот пример: и лепидодендрон, и его близкая родственница сигиллярия (Зембницкий называл ее "печатница") имели одинаковую корневую систему (стигмария). Но ведь неразумно один и тот же по облику остаток растения величать сразу всеми этими названиями. Лучше выбрать одно, независимое. Так и поступают.

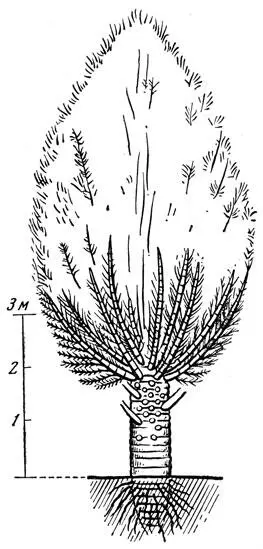

Древовидные хвощи

Если вам знаком болотный хвощ, мысленно увеличьте его раз в 20-30, и он станет похож на каламита (рис. 15), характерное растение каменноугольного леса. Чтобы дополнить сходство, у хвоща надо будет кое-что изменить. Стволы каламитов были и толще, и значительно крепче. Это были настоящие деревья с хорошо развитой крепкой древесиной, слой которой в стволе достигал 12 см с каждой стороны. Древесина каламитов была во многом сходна с древесиной палеозойских хвойных. У хвощей такой древесины нет. Листья у них также были разные. У хвощей - небольшие чешуйки, сидящие вкруговую на узлах, у каламитов листья развиты лучше, хотя очень крупными никогда не были. Отпечатки облиственных веток каламитов очень декоративны. Однако самое главное отличие хвощей и каламитов - в органах размножения. У первых спорангии (т. е. мешочки со спорами) собраны в аккуратные шишечки, которыми заканчивается стебель, сами споры одинаковые и имеют длинные нити, свитые в пружинки. Когда споры созревают, пружинки раскручиваются; под такими парусами споры летят по ветру далеко от родительского растения. У большинства каламитов споры, видимо, были без пружинок, а шишки со спорангиями в большом количестве сидели среди веток.

Рис. 15 Каламит (реконструкция М. Гирмера)

Как и лепидодендроны, каламиты никогда не попадают в руки палеоботаника целиком. Когда растение погибало, его ствол легко разламывался в узлах. Широкая полость внутри ствола быстро заполнялась илом или песком, который затем затвердевал. Получались слепки внутренней части ствола. Они часто встречаются в палеозойских отложениях, но обычно бесполезны и для геолога, и для палеоботаника.

Дальними родственниками каламитов были мелкорослые травянистые сфено-филлы, которых Зембницкий удачно назвал "клинолистами" (по-гречески "сфен" - клин, "филлон" - лист), и это слово встречается в нашей литературе. Здесь листочки были короткими, сильно расширяющимися к верхушке. Сфенофиллы в палеозое жили по всему миру и вымерли в начале мезозойской эры. Среди них были найдены формы с зацепками на стеблях. Полагают, что некоторые Сфенофиллы были лазающими растениями.

О папоротниках подлинных и мнимых

В каменноугольном лесу было много папоротников, причем некоторые принадлежали дожившим до наших дней семействам. Многие имели крупные, колоннообразные стволы. Такие древовидные папоротники и сейчас можно встретить в тропиках.

Окаменелые стволы палеозойских древовидных папоротников сначала были описаны одним немецким ученым под названием Saarsteine, что значит "скворцовый камень". Действительно, поперечный срез этих папоротников напоминает рисунок на груди скворца. Полированные куски "скворцового камня" используют для мелких поделок.

Изучение ископаемых папоротников - дело довольно сложное. Внешне их отпечатки очень эффектны, но палеоботаник любуется этой красотой лишь до тех пор, пока не приступит к установлению родов и видов. На отпечатки листьев, лишенных спорангиев, очень трудно положиться. Конечно, и для таких экземпляров можно подобрать родовые и видовые названия, но этого палеоботанику мало. Важно определить, к какому семейству принадлежит папоротник. Для этого необходимо знать строение и расположение спорангиев (рис. 16). Чтобы ботанику рассмотреть на современном папоротнике все, что нужно, ему достаточно взять микроскоп или даже сильную лупу. Палеоботанику приходится применять сложные методы. Спорангии на ископаемых листьях обычно сдавлены, прижаты к листу, промежутки между ними забиты песчаными или глинистыми частицами. Иногда спорангии вовсе закрыты породой и лишь слабо просвечивают на отпечатке. Даже в микроскоп не всегда можно разглядеть количество спорангиев, их расположение, форму, клеточную структуру. Без всего этого определить принадлежность папоротника к тому или другому семейству нельзя.

Рис. 16. Лист папоротника со спорангиями из каменноугольных отложений (слева - натуральная величина, справа - увеличено)

Простой и остроумный выход из положения предложил опять же Джон Уолтон - тот самый, который придумал способ освободиться от шлифов при изучении угольных почек. Его метод сводится к следующему. Образец со спороносным папоротником приклеивается канадским бальзамом отпечатком к стеклу и обливается парафином. Затем с тыльной стороны образца парафин соскабливается. Все "сооружение" погружается в плавиковую кислоту, которая начинает разъедать камень и, наконец, растворяет его. Облитое парафином стекло кислота не затрагивает. Теперь на стекле остаются лишь приклеившиеся к нему чистые обугленные перышки папоротника со спорангиями, которые можно рассматривать со всех сторон. Особенно хорошо видны все детали на фотографиях, сделанных в инфракрасном свете.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: