Ганс-Юрген Брозин - Атака на неизведанное

- Название:Атака на неизведанное

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ганс-Юрген Брозин - Атака на неизведанное краткое содержание

Автор подробно рассматривает роль Мирового океана в жизни человека, рассказывает о методах исследования океанической толщи. В одной из глав он описывает приемы свободного погружения на глубину в легководолазных костюмах и жестких скафандрах, использования батисфер и «подводных домов». Значительное место в книге уделено советским глубоководным исследованиям.

Атака на неизведанное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Давно известным техническим вспомогательным средством для пребывания человека под водой был водолазный колокол. По первым, правда недостоверным, преданиям еще в древние времена, а позднее, в XVI столетии, упоминается о подводных работах с помощью водолазных колоколов. Они представляли собой открытые снизу деревянные ящики со своеобразной платформой, на которой могли стоять рабочие. При погружении колокола вода проникала в него снизу и сжимала находящийся там воздух, пока не устанавливалось состояние равновесия. Один или даже несколько человек могли выполнять работы в таком колоколе на морском дне до тех пор, пока хватало запаса кислорода. В качестве примера успешного применения водолазного колокола в районе Балтийского моря следует упомянуть спасение в 1663 г. свыше 50 орудий с затонувшего в 1628 г. у Стокгольма шведского военного корабля «Ваза». Здесь были заняты два водолаза. Работа в холодном Балтийском море с тогдашними примитивными вспомогательными средствами считалась большим достижением.

В 1717 г. английский астроном Хэлли предложил дополнительное снабжение водолазного колокола воздухом из воздушных резервуаров. Из погруженных резервуаров воздух должен был попадать в колокол по кожаным шлангам. Говорят, что Хэлли сам спускался на глубину 17 м.

В дальнейшем водолазные колокола различных конструкций нашли широкое применение при спасательных работах и при строительстве подводных сооружений. Их используют еще и в настоящее время. Однако из-за их ограниченной несколькими метрами глубины погружения и неподвижности они вряд ли применялись когда-либо в океанографических целях. Правда, известно, что в 1820 г. швейцарский врач Колладон у побережья Ирландии с помощью водолазного колокола выполнил измерения температуры воды на глубине 10 м.

Однако водолазные колокола и исторически и технически положили начало всем видам водолазной аппаратуры, работающей на сжатом воздухе. От водолазного колокола развитие пошло по двум направлениям. Плотное закрытие водолазного колокола снизу и снабжение воздухом при нормальном атмосферном давлении привели к появлению батисферы, о которой будет идти речь в следующей главе. С другой стороны, путем увеличения подачи воздуха, чем достигалось выравнивание давления с окружающим давлением воды, удалось перейти к водолазным аппаратам, обладающим большей маневренностью под водой.

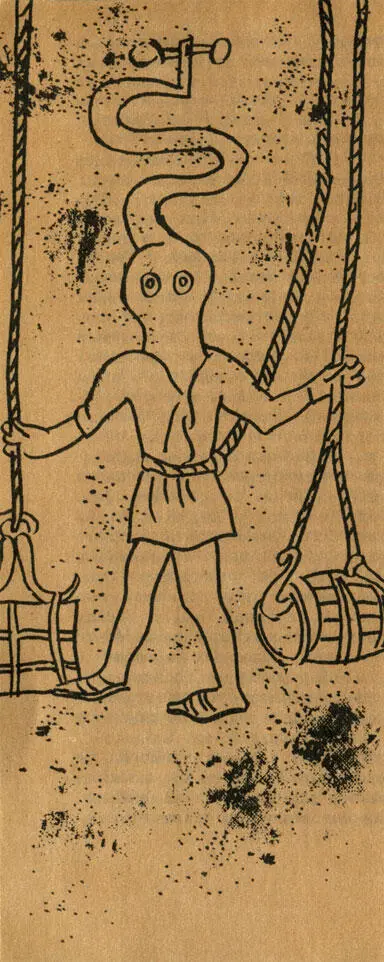

Представления о водолазном снаряжении сложились еще в средние века. Так, в старой немецкой рукописи 1415 г. имеется рисунок водолаза в водонепроницаемой одежде с идущим к поверхности воды длинным воздушным шлангом, который поддерживается там двумя поплавками. У Леонардо да Винчи также имеется подобный рисунок. Разумеется, в то время еще не понимали неосуществимости подобного проекта, обусловленной физиологическими причинами. Ведь через дыхательный шланг легкие водолаза соединялись с наружным воздухом, в то время как грудная клетка подвергалась давлению находящегося над его туловищем водяного столба. При избыточном давлении в 0,1 атм, т. е. на метровой глубине, грудная мускулатура не может растягивать грудную клетку против давления воды.

Конечно, от первых рисунков до реально действующего водолазного снаряжения был еще долгий путь. В 1797 г. на Одере, под Врацлавом, была испытана построенная Клингертом «водолазная машина», однако настоящий скачок удался только в 1819 г., когда эмигрировавший в Англию немецкий механик и оружейник Зибе изготовил первый водолазный костюм из водонепроницаемого материала, прочно соединенный с металлическим шлемом. С судна воздух подавался водолазу с помощью насоса. Отработанный, а также избыточный воздух выходил из нижнего края не плотно прижатой верхней части костюма. В других странах также проводились опыты с аналогичным водолазным снаряжением.

В 1837 г. Зибе окончательно отработал свой водолазный костюм, снабдив его привинчивающимся шлемом с выдыхательным клапаном, который приводился в действие самим водолазом. Теперь костюм был цельным, а свинцовые башмаки и балласт обеспечивали достаточную устойчивость на дне. Зибе назвал этот водолазный костюм скафандром, от греческих слов «лодка» и «мужчина». Таким образом, был создан прототип современного тяжелого водолазного снаряжения. В принципе такое герметичное шлемовидное водолазное снаряжение сохранилось почти неизменным до сегодняшнего дня. Была только усовершенствована связь с помощью вмонтированного телефона, созданы специальные аппараты для смешения газа, необходимые при работах на больших глубинах, и ряд других вспомогательных приборов. Много поколений водолазов провели с этим оборудованием сложные ремонтные и строительные работы под водой и операции по спасению и подъему судов.

Так представляли себе водолаза в XV в.

Во многих случаях шлемовидные водолазные аппараты были выгодны, так как обеспечивали пребывание под водой в течение длительного времени, обладали значительной надежностью в эксплуатации и запасом прочности. Эти аппараты имели и свои недостатки — большой вес снаряжения и малая подвижность водолазов под водой. Затрудняло работы также большое сопротивление, которое оказывали водолазу морские течения, особенно при их значительных скоростях. Кроме того, затраты как на самих водолазов, так и на материалы были сравнительно велики. Освоенная с помощью этого стандартного водолазного снаряжения область глубин простирается в среднем примерно до 50 м. Однако в отдельных случаях, еще до использования новых дыхательных газовых смесей, были достигнуты и большие глубины погружения.

С применением скафандров у водолазов, которые опускались на большие глубины, стали наблюдаться признаки загадочного заболевания. Они жаловались на кожный зуд, боль в суставах, нарушение дыхания и на нервную систему. Эта болезнь нередко продолжалась длительное время и иногда приводила к смертельным случаям. Подобные болезненные симптомы наблюдались также у рабочих, которые долгое время работали под давлением в водолазном колоколе или кессоне. Поэтому это заболевание назвали кессонной, или декомпрессионной, болезнью. На первых порах какого-либо эффективного лечения не существовало, так как не были ясны причины этого заболевания. Это затрудняло дальнейшее развитие техники, необходимой для достижения больших глубин, потому что объяснить физиолoгические процессы, которые приводили к этой болезни, не удавалось.

В 1670 г. английский естествоиспытатель Бойль в опытах над животными установил, что при внезапном понижении давления в крови и ткани образуются пузырьки газа. Позднее немецкими и голландскими учеными по этой проблеме был собран новый материал, а в 1878 г. французский физиолог Берт опубликовал обширную работу о влиянии давления на организм, заложив основу объяснения кессонной болезни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрген Торвальд - Век криминалистики [litres]](/books/1071002/yurgen-torvald-vek-kriminalistiki-litres.webp)