Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.) краткое содержание

В книге рассказывается о географических открытиях и исследованиях нового времени (середина XVII-XVIII в) Наибольший интерес представляют разделы об экспедициях русских путешественников в Восточную Европу, Сибирь и на Дальний Восток. Читатель узнает о Великой Северной экспедиции, об открытиях русскими Северо-Западной Америки и северного пути в Японию, об открытиях и исследованиях внутренних областей Африки и кругосветных плаваниях Джеймса Кука.

Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летом 1977 г. по маршрутам В. Беринга прошли яхты «Родина» и «Россия».

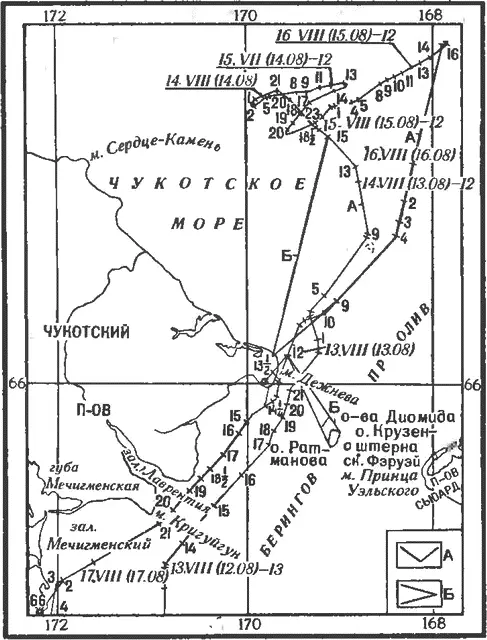

М. Шпанберг предложил из-за позднего времени идти на север до 16 августа, а затем повернуть обратно и зимовать на Камчатке. Беринг решил двигаться далее к северу. Днем 14 августа, когда ненадолго прояснилось, моряки усмотрели на юге землю, очевидно, о. Ратманова, а чуть позже почти на западе — высокие горы (скорее всего мыс Дежнева). 16 августа экспедиция достигла широты 67 с18', а по расчетам А.А. Сопоцко, — 67º24' с.ш. Иными словами, моряки прошли пролив и находились уже в Чукотском море. В Беринговом проливе и (ранее) в Анадырском заливе они выполнили первые измерения глубин — всего 26 промеров. Затем Беринг повернул назад, проявив разумную предусмотрительность. Он официально мотивировал свое решение тем, что сделано все, полагающееся по инструкции, берег далее к северу не простирается, а «к Чукотскому, или Восточному, углу [мысу] земли никакой не подошло». Обратный путь отнял только две недели; по дороге экспедиция открыла в проливе один из островов Диомида. Еще одну зиму провел Беринг в Нижнекамчатске. Летом 1729 г. он сделал слабую попытку достичь американского берега, но 8 июня, через три дня после выхода в море, пройдя в общем на восток чуть больше 200 км, из-за сильного ветра и тумана приказал вернуться. Вскоре, правда, установилась ясная погода, но капитан-командор не изменил своего решения, обогнул с юга Камчатку и 24 июля прибыл в Охотск [49] Цит. но статье А. Сгибнева «Экспедиция Шестакова» (Морской сборник, 100. № 2, февраль. Спб., 1809).

. Во время этого плавания экспедиция описала южную половину восточного и небольшую часть западного берега полуострова на протяжении более 1000 км между устьями Камчатки и Большой, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу. С учетом работ 1728 г. съемка впервые охватила свыше 3,5 тыс. км западного побережья моря, позднее названного Беринговым.

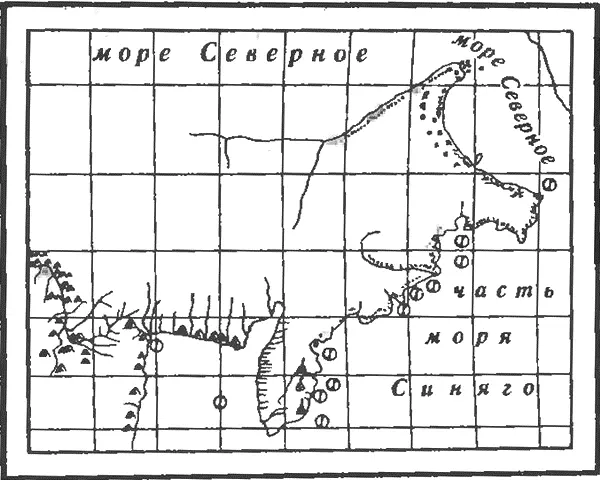

Через семь месяцев Беринг прибыл в Петербург после пятилетнего отсутствия. Он не разрешил основной задачи, но все же завершил открытие северо-восточного побережья Азии. Итоговую карту плавания он составил вместе с А. Чириковым и мичманом Петром Авраамовичем Чаплиным. Эта карта, высоко оцененная таким специалистом, как Д. Кук, значительно превосходила своих предшественниц по точности и достоверности изображения побережья в тех случаях, когда судно двигалось близ берега. Конечно, карта имела ряд погрешностей. Камчатка, например, сильно укорочена, очень мал Анадырский залив, неверны очертания Чукотского п-ова. Она «не просто оказала влияние на европейскую картографию, а стала прочной основой изображения северо-востока Азии на всех… западноевропейских картах» (Е.Г. Кушнарев).

Судовой журнал, который вели А. Чириков и П. Чаплин («Юрнал бытности в Камчатской экспедиции»), представляет собой важный первоисточник по истории первой в России морской научной экспедиции.

Экспедиция Шестакова — Павлуцкого

По решению Сената для «призыва в подданство» коряков и чукчей, обследования и присоединения к русским владениям новых земель в Тихом океане в июне 1727 г. из Петербурга направилась экспедиция, возглавляемая якутским казачьим головой (полковником) Афанасием Федотовичем Шестаковым. В Тобольске к нему примкнули геодезист Михаил Спиридонович Гвоздев, подштурман Иван Федоров и капитан Дмитрий Иванович Павлуцкий с отрядом в 400 казаков. Экспедиция прибыла в Охотский острог в 1729 г. Оттуда осенью того же года Шестаков морем перешел в Тауискую губу и во главе крупной партии (более 100 человек, включая лишь 18 служивых) в конце ноября выступил на северо-восток. Он двигался по южным склонам Колымского нагорья, собирая ясак с еще не попавших под «царскую руку» коряков, и по старой «традиции» брал аманатов. В пути он узнал, что незадолго до прихода русских на жителей, теперь уже подданных русского государя, напали «немирные» чукчи. Шестаков поспешил в погоню и недалеко от устья Пенжины погиб в бою 14 мая 1730 г. По неизведанным местам он прошел более 1000 км.

Участник Великой Северной экспедиции переводчик Яков Иванович Линденау в 1742 г. составил карту Северо-Востока Азии и Камчатки. На ней но материалам А. Шестакова, ясачного сборщика А. Псжемского, работавшего по поручению Я. Линденау, и собственным данным между Охотским острогом и вершиной Пснжинской губы, т. е. на протяжении более 2000 км он нанес п-ов Тайгонос и около 30 коротких рек, впадающих в Охотское море, а также в р. Пенжину. Отчетливо показан водораздел между ними и бассейном Колымы — Колымское нагорье и горы к юго-западу, расположенные в верховьях Колымы.

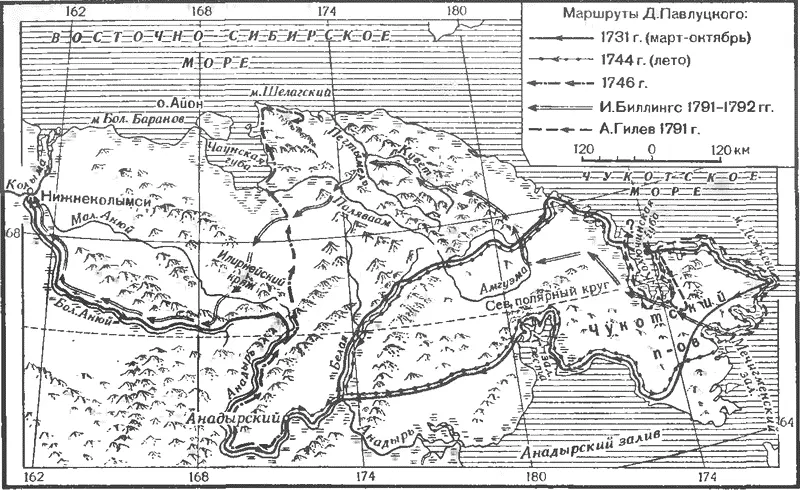

Преемником А. Шестакова стал Д. Павлуцкий, совершивший в 1731–1746 гг. во главе военного отряда три похода но Чукотскому нагорью и побережью Северного Ледовитого и Тихого океанов. Первый поход (март — октябрь 1731 г.): из Нижнеколымска через верховья притоков Большого Анюя и Анадыря Д. Павлуцкий прибыл в Анадырский острог. Его отряд численностью 435 человек, включая 215 служивых, прошел оттуда на северо-восток к устью Белой, левому притоку Анадыря. По ее долине Павлуцкий поднялся к истокам (двигались очень медленно — не более 10 км в день) и, перевалив в бассейн порожистой Амгуэмы, в начале мая вышел к побережью Чукотского моря близ 178° з.д. Он планировал обойти весь Чукотский п-ов и повернул на восток вдоль берега. Вскоре он обнаружил небольшую бухту, которую пришлось обходить почему-то ночью, а затем другую, значительно крупнее, с обрывистыми берегами (Колючинская губа) — ее пересекли по льду.

Маршрут но побережью продолжался до начала июня, возможно, до окрестностей мыса Дежнева. К атому времени относится и первое столкновение с крупным отрядом чукчей, проигравших бой и понесших большие потери.

Д. Павлуцкий оставил морской берег и в течение трех недель шел на юго-запад по безлюдной и безлесной гористой местности. 30 июня неожиданно появился новый, более крупный отряд чукчей. В завязавшемся сражении, потеряв многих воинов, чукчи отступили. От пленных Д. Павлуцкий узнал о местонахождении очень большого стада оленей и захватил до 40 тыс. голов. Без «приключений» он добрался к Анадырскому заливу примерно у 175° з.д. и повернул на запад. Близ гористого мыса в середине июля на русских вновь напали чукчи и снова потерпели поражение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: