Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.) краткое содержание

В книге рассказывается о географических открытиях и исследованиях нового времени (середина XVII-XVIII в) Наибольший интерес представляют разделы об экспедициях русских путешественников в Восточную Европу, Сибирь и на Дальний Восток. Читатель узнает о Великой Северной экспедиции, об открытиях русскими Северо-Западной Америки и северного пути в Японию, об открытиях и исследованиях внутренних областей Африки и кругосветных плаваниях Джеймса Кука.

Очерки по истории географических открытий Т. 3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII-XVIII в.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1733 г. правительство поставило В. Беринга во главе Второй Камчатской экспедиции, назначив «ему в товарищи другого капитана, доброго, из русских» — А.И. Чирикова. Они должны были пересечь Сибирь и от Камчатки отправиться для исследования противоположных берегов Северной Америки («обыскание американских берегов от Камчатки»), а М. Шпанберг, положив на карту Курильские о-ва, — плыть к Японии и установить с ней связь («обсервация и изыскание пути до Японии»). Несколько отрядов должны были нанести на карты северные берега России от Печоры до крайнего северо-востока и по возможности до Камчатки («для подыскания известия… имеется ли проход Северным морем»), а Академический отряд — исследовать внутренние районы Сибири. Работу экспедиции предполагалось закончить через шесть лет. Общее начальство над всей экспедицией, величайшей по объему заданий, исследуемой территории и числу участников, возлагалось на В. Беринга. Но фактически, когда он перешел в Охотск, ему были подчинены только два отряда — его и М. Шпанберга. Хотя северные отряды и работали самостоятельно, вся их деятельность контролировалась В. Берингом. Подтверждением того служат не только его рапорты в Адмиралтейств-коллегию и его детальный отчет о выполненных ими исследованиях, но, главное, переписка с начальниками отрядов.

Академия наук прикомандировала к экспедиции группу научных работников, которую обычно и называют Академическим отрядом Великой Северной экспедиции.

В начале 1734 г. вся экспедиция во главе с В. Берингом собралась в Тобольске. Оттуда он послал несколько сухопутных партий геодезистов для изучения побережья океана, выделив к уже имевшимся двух человек из свиты профессоров, и направился в Якутск, куда добрался в конце октября. Три года В. Берингу пришлось провести там: он организовал строительство железоделательного завода и канатной мастерской, наладил сбор смолы и изготовление такелажа для судов, оказал помощь попавшему в тяжелое положение отряду М. Шпанберга, обеспечил отправку в Охотск снаряжения и продовольствия.

В Якутске в конце концов скопилось до 800 участников разных отрядов — офицеры, иногда с женами и детьми, научные работники, топографы, мастеровые, матросы, солдаты и ссыльные для перевозки грузов. В ответ на настойчивые просьбы В. Беринга о помощи бездействующие местные власти начали писать доносы в столицу и всячески препятствовать заготовке продовольствия и снаряжения. Петербургское же начальство «помогло» по-своему: оно лишило В. Беринга прибавочного жалованья. Но он покинул Якутск, лишь убедившись, что команда вполне обеспечена провизией. В Охотске, куда перешел В. Беринг, за три года ему также пришлось преодолеть немало трудностей и открытую неприязнь коменданта Охотска.

Адмиралтейств-коллегия дошла до высшей точки раздражения: из полученных коллегией рапортов усмотрено только одно, что «леса заготовляются, и суда строются, и паруса шьются…». И начальство указало, что «лесам давно надлежало быть приготовленным, и судам построенным, и парусам сшитым», и потребовало от В. Беринга «в путь свой отправляться без всякого замедления, не утруждая, яко излишними, без всякого действия переписками».

В начале сентября 1740 г. В. Беринг отплыл из Охотска на Камчатку. На восточном берегу полуострова, у Авачинской губы, в открытой его моряками прекрасной гавани, которую он назвал Петропавловской — по двум судам экспедиции: «Св. Петру» и «Св. Павлу», — экспедиция перезимовала.

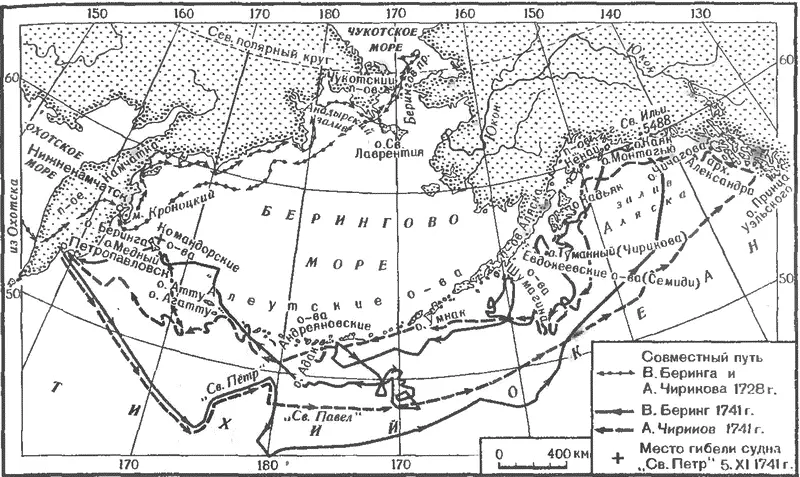

4 июня 1741 г. через восемь лет после отъезда из Петербурга В. Беринг и А. Чириков вышли к берегам Америки. Каждый из них командовал судном водоизмещением около 200 т с экипажем в 75 человек. На корабле В. Беринга «Св. Петр» находился молодой ученый Георг Вильгельм Стеллер, прославившийся описанием этого плавания. Помощником В. Беринга был швед Свен (Ксаверий) Лаврентьевич Ваксель, также оставивший интересное описание экспедиции.

Плавание Беринга: открытие Северо-Западной Америки, Алеутских и Командорских островов

В. Беринг пошел сначала на юго-восток (к 45° с.ш.) в поисках мифической «Земли Жуана-да-Гама». Эта крупная «земля» помещалась на некоторых картах XVIII в., в том числе на имевшейся в распоряжении В. Беринга, приблизительно между 46–50° с.ш. и 159–173° в.д. «…Кровь закипает во мне всякий раз, — отмечает С. Ваксель, — когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. По [ее] вине… почти половина нашей команды погибла напрасной смертью». Потеряв напрасно больше недели и убедившись, что даже клочка суши в этой части океана’ нет, оба судна взяли курс на северо-восток. 20 июня на море пал густой туман, и корабли навсегда разлучились. Три дня «Св. Петр» потратил на поиски, пройдя в общем на юг около 400 км, а затем в одиночестве двинулся на северо-восток.

17 июля 1741 г.. на 58° 14' с.ш. «Св. Петр» достиг наконец американского берега и команда увидела вдали величественный снеговой хребет Св. Ильи с одноименной вершиной (гора Св. Ильи, 5488 м, — одна из высших точек Северной Америки). Все поздравляли В. Беринга с великим открытием. Но шестидесятилетний капитан-командор не проявлял никаких признаков радости, завидев берег, к которому его впервые посылал 17 лет назад Петр I. Более того, как сообщает Г. Стеллер, он выглядел угрюмым и печальным. Он не знал точно, где находится, и с тревогой смотрел в будущее; чувствовал он себя плохо — началась цинга. Не решаясь подойти ближе из-за слабого переменного ветра, В. Беринг двинулся на запад вдоль побережья, отметил невдалеке ледник, ныне носящий его имя, через три дня открыл небольшой о. Каяк у 60° с.ш., а чуть севернее — маленькую бухту (Контроллер), образованную узким полуостровом «матерого» берега. Он отправил туда лодку за пресной водой под командой мастера флота (старшего штурмана) Софрона Федоровича Хитрово и отпустил на берег Г. Стеллера, правда на короткий срок. Тот позднее жаловался, что на подготовку экспедиции ушло 10 лет, а на исследование ему дали только 10 часов, будто приходили только «для взятия и отвозу из Америки в Азию американской воды». Тяжело больной, капитан-командор сам ни разу не сходил на американский берег. Не наполнив даже всех бочек водой, В. Беринг 21 июля пошел на запад в штормовую, дождливую, пасмурную погоду, дрейфуя к югу, вероятно, недалеко от острова Монтагью (22 июля) и Кадьяк (26 июля), так как со «Св. Петра» видели в тумане высокие берега. На судне уже треть команды была больна цингой, кроме того, не хватало пресной воды.

2 августа был открыт о. Туманный (переименован в конце XVIII в. по предложению Джорджа Ванкувера в о. Чирикова), 4 августа — Евдокеевские о-ва (иначе, Семиди, близ 56° с.ш.), у берегов п-ова Аляски, где видели снеговые горы. 10 августа, когда уже три недели «Св. Петр» лавировал против сильного встречного ветра и мало продвинулся вперед, а цинга усиливалась, В. Беринг решил идти прямо на Камчатку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: