Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

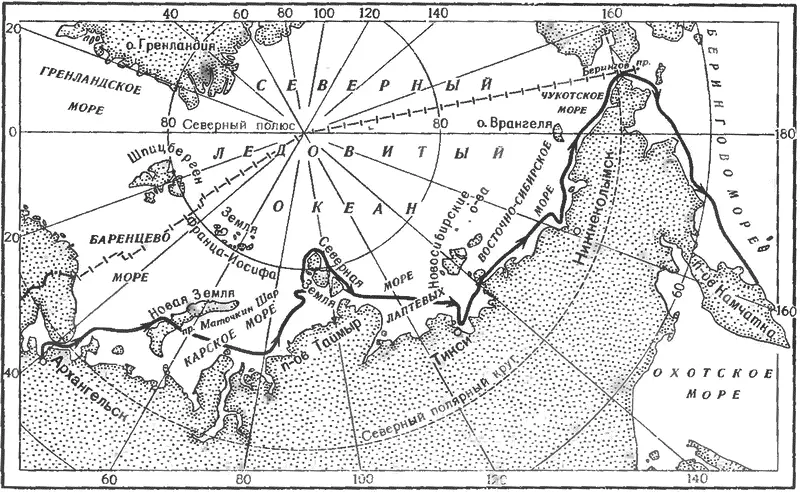

Первые сквозные плавания Северным морским путем в одну навигацию

К началу 30-х гг. стало ясно, что использование Северного морского пути для регулярной связи между Европейским Севером и Дальним Востоком СССР вполне возможно. Оставалось только доказать на практике, что из Северной Европы можно пройти на Дальний Восток в одну навигацию. Это и совершила в 1932 г. экспедиция Арктического института под начальством О.Ю. Шмидта на ледокольном пароходе «Сибиряков» (водоизмещение 3200 т) под командой В.И. Воронина. Судно вышло из Архангельска 28 июля 1932 г., через Маточкин Шар прошло в Карское море и 3 августа 1932 г. достигло порта Диксон, где простояло до 11 августа, дожидаясь транспорта с углем. Оттуда корабль взял курс на Северную Землю и, идя по совершенно чистой воде, обнаружил на пути о. Сидорова (75°08' с. ш., 82°02' в. д.; название дано в честь военного гидрографа К.Е. Сидорова), положив тем самым начало открытию группы о-вов Арктического Института [23] В 1933 г. экспедиция на «Сибирякове» под руководством В.Ю. Визе завершила это открытие, обнаружив к северу от о. Сидорова Большой и Малый о-ва.

. Затем «Сибиряков» обогнул с севера о. Комсомолец, причем достиг 81°28' с. ш., прошел в море Лаптевых до бухты Тикси, то но чистой воде, то преодолевая тяжелые льды. В конце августа он вышел из Тикси, взяв на буксир два колесных ленских парохода для перевода их в Колыму, довел их до устья Колымы и продолжал путь на восток. Многолетние торосистые льды «Сибиряков» встретил только за 167° в. д., близ Чаунской губы. Медленно пробивая себе путь через них, пароход добрался 10 сентября до о. Колючин (67°30' с. ш., 174°39' з. д.). Льды становились вся тяжелее, и здесь сломались все четыре лопасти винта. Потребовалось шесть дней, чтобы заменить их запасными. «Сибиряков» продолжал плавание к Берингову проливу, но через два дня, у 172° з. д. льдиной срезало вал винта с муфтой и лопастями; судно десять дней дрейфовало со льдами в различных направлениях. К счастью, 27 сентября подул северо-западный ветер и льды несколько разошлись. На «Сибирякове» поставили 11 парусов, частью сшитых из брезента, частью шлюпочных, он начал медленно продвигаться на юго-восток к кромке льда, за которой виднелось море, и 1 октября вышел на чистую воду у северного прохода в Берингов пролив. Несмотря на потерю восьми дней у Диксона и на две аварии у северного побережья Чукотского п-ова, «Сибиряков» впервые в истории прошел в одну навигацию Северный морской путь — от устья Северной Двины до Берингова пролива — в два месяца и три дня. Между тем к кромке льда несколько раньше подошел вызванный по радио советский траулер «Уссуриец», который отбуксировал пароход в Петропавловск, а затем в Иокогаму. Закончив здесь ремонт, «Сибиряков» 1 января 1933 г. вышел в море, обогнул с юга Азию и через Суэцкий канал, обойдя с юга и запада Европу, 7 марта прибыл в Мурманск.

В 1934 г. ледорез «Литке» (капитан Николай Михайлович Николаев, научный руководитель В.Ю. Визе) без аварий прошел в одну навигацию (13 июля — 22 сентября) Северным морским путем с востока на запад (Владивосток — Мурманск). При этом он в середине августа освободил из льдов три парохода, зимовавших среди о-вов Комсомольской Правды, затратив пять суток, а в сентябре 12 суток обслуживал Карскую операцию.

В следующем, 1935 г. Северным морским путем в одну навигацию прошли четыре обыкновенных грузовых парохода: два из Мурманска во Владивосток и два в обратном направлении. В дальнейшем такие плавания стали обычным делом. А в 1939 г. ледокол «И. Сталин» совершил двойное сквозное плавание в одну навигацию: из Мурманска в бухту Угольная Анадырского залива Берингова моря (63° с. ш., 179°25' в. д.) и обратно. Северный морской путь был окончательно освоен. По нему в годы Великой Отечественной войны переходили советские военные корабли с Дальнего Востока в Баренцево море, а после войны систематически совершаются массовые, все возрастающие перевозки народнохозяйственных грузов.

Ныне Северный морской путь обеспечен широкой сетью полярных станций, усовершенствованным оборудованием арктических портов, ледоколами различного типа, в том числе атомоходами. Трасса Мурманск — Владивосток действует в настоящее время полгода, а на участке Мурманск — Дудинка (на Енисее) с 1978 г. круглогодично.

Послевоенные съемки Земли Франца-Иосифа и Северной Земли

Вскоре после Великой Отечественной войны в Советской Арктике начали работать две комплексные экспедиции. Западная, руководимая Анатолием Ивановичем Степановым, в 1952–1953 гг. выполнила систематическое картографирование всего архипелага Земля Франца-Иосифа и открыла 20 новых небольших островов. Съемка позволила выявить также значительные искажения в очертании ряда «земель», благодарящему общая площадь архипелага уменьшилась на треть. Даже изображения о. Рудольфа и о. Гукера, баз многочисленных исследовательских партий, оказались неправильными, а ошибки в определении высот достигали 200 м. По данным Степанова, архипелаг состоит из 152 островов, занимающих около 16 500 км 2(по последним съемкам — 191, чуть больше 16 тыс. км 2); лишь седьмая часть поверхности Земли Франца-Иосифа свободна от ледяного «покрывала».

Экспедиции Бориса Владимировича Дубовского удалось внести некоторые уточнения в карту Северной Земли и обнаружить несколько новых небольших островов. По Дубовскому, в архипелаге их насчитывается 70, общей площадью около 37 тыс. км. Почти половина территории занята ледниками, из них 20 крупных. Вопреки прежним представлениям, на Северной Земле обнаружено много коротких рек, в основном имеющих горный характер. Экспедиция выполнила также съемку о. Визе; выяснилось, что он почти в шесть раз крупнее (288 км 2), чем считалось ранее.

Глава 3.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АРКТИКИ

Первые полеты к Северному полюсу и трагедия дирижабля «Италия»

Идею исследования Арктики с самолета впервые в Западной Европе высказал Руал Амундсен, который прошел ранее и Северо-Западным и Северо-Восточным проходом и открыл Южный полюс. В 1925 г. Амундсен вместе с американцем Линкольном Элсуортом организовал первую воздушную экспедицию в Арктический бассейн. На деньги Элсуорта были куплены два гидросамолета «летающие лодки» и доставлены на Шпицберген. В конце мая первая арктическая воздушная экспедиция, вылетев из Конгсфьорда, достигла 87°43' с. ш. и сделала там вынужденную посадку на льдину. Во второй половине июня, отремонтировав одну «летающую лодку», экспедиция вернулась к Шпицбергену. Она доказала, что к северу от Гренландского моря, примерно до 88-й параллели, суши не существует.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: