Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Третий, относительно небольшой (около 100 км 2) «ледяной остров» («Т-3») обнаружил к северу от Чукотского моря в апреле 1950 г. летчик Виктор Михайлович Перов. В марте 1952 г., когда «Т-3» находился на 88° с. ш., 130° з. д., на нем начала действовать американская дрейфующая метеорологическая станция; на зимовку там осталось девять человек, в том числе три научных работника. «Т-3» двигался по часовой стрелке, сначала на север, затем на восток, и в мае 1954 г. оказался недалеко от о. Элсмир. Станция в этот момент была эвакуирована. Сотрудники ее, исследовавшие, между прочим, строение «ледяного острова», при бурении под слоем льда толщиной около 16 м обнаружили 52 четких прослоя, содержащих зерна кварца, слюды и полевого шпата. Крупные валуны, разбросанные по краям «острова», свидетельствовали, что он сформировался близ берега. В марте 1957 г. станция на «Т-3» была восстановлена.

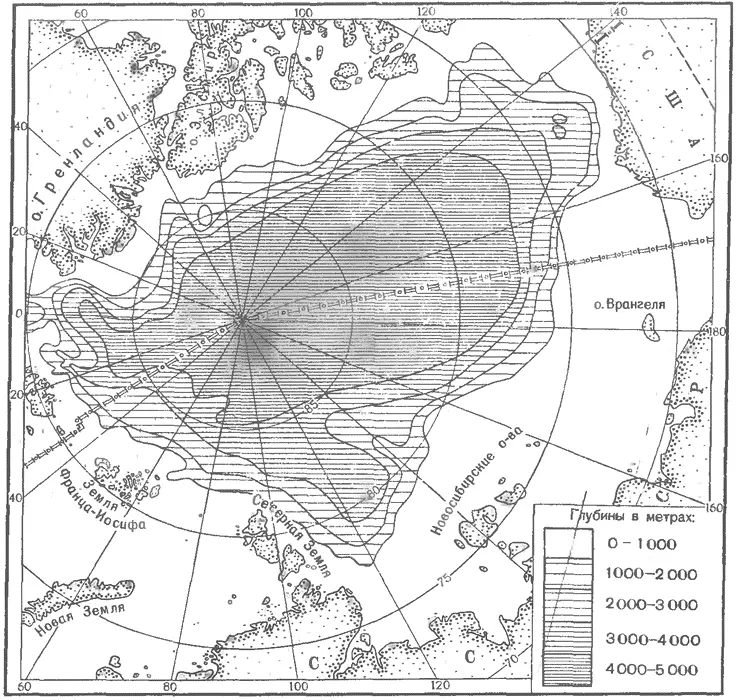

Дрейфующие станции и исследование рельефа дна Северного Ледовитого океана

Как только закончилась Великая Отечественная война, советские исследования Центральной Арктики развернулись в самом широком масштабе. Последовательно проводилась новая система работ: в заранее определенных пунктах на лед со специально приспособленных самолетов, пилотируемых И. Черевичным и И. Котовым, весной, на сравнительно короткое время — от нескольких часов до двух-трех суток — высаживались небольшие группы исследователей разных специальностей. В 1948–1949 гг. 20 таких «прыгающих отрядов», руководимых М.М. Сомовым, выполнили несколько сот определений глубин в ряде участков Центральной Арктики, ранее никем не посещавшихся. Промеры, произведенные гидрологами Яковом Яковлевичем Гаккелем (конец апреля 1948 г.) и А.Ф. Трешниковым (тот же период следующего года) дали неожиданные результаты — 1290 и 1005 м. Основываясь на этом открытии, Я. Гаккель предсказал существование подводной горной системы, позднее названной хребтом Ломоносова, и показал ее на карте от Новосибирских о-вов до о. Элсмир. Весной того же 1949 г. группой магнитолога Михаила Емельяновича Острекина на меридиане о. Врангеля обнаружена глубина 1234 м — первое указание на существование еще одного поднятия, впоследствии получившего имя Д.И. Менделеева.

Материалы, собранные «прыгающими отрядами» за относительно небольшой период времени, позволили убрать с карт Арктики многочисленные мифические «земли» и положили начало коренному изменению представлений о рельефе дна Северного Ледовитого океана. Впрочем, уже тогда стало ясно, что сезонные — весенние — наблюдения недостаточны как для углубленного изучения Центральной Арктики, так и для практических целей — полного освоения Северного морского пути и прогнозов погоды. Поэтому в 1950 г. возобновились долгосрочные исследования на дрейфующих научных станциях по образцу «СП-1», но с увеличением количества научных работников различных специальностей и с применением каждый раз все более совершенной аппаратуры и лучшего технического оснащения. В первую очередь обследованию подвергся один из наименее изученных районов Центральной Арктики, расположенный к северу от Чукотского моря.

Весной 1950 г. под начальством М.М. Сомова была организована «СП-2». Для нее заранее выбрали большое ледяное поле примерно в 600 км к северо-востоку от о. Врангеля площадью около 30 км 2и толщиной около 3 м. 31 марта, когда туда на самолете доставили первую группу, станция находилась на 76°10' с. ш., 166°36' з. д. Все работники по два-три человека разместились в усовершенствованных каркасных палатках, освещавшихся электричеством и радиофицированных (хотя и не очень спасавших от холода); для лаборатории и сложных приборов имелись отдельные полярные юрты, большая служила кают-компанией. Летом появилось много забот: передвигаться по ледяному полю, покрытому толстым слоем тающего снега, было очень тяжело; часто вода проникала в жилища и вынуждала переносить их с места на место. Постоянно приходилось спускать со льда талую воду, а для этого прорубать каналы или бурить скважины.

Осенью эти неприятности сменились обычными для зимовщиков трудностями, связанными с морозами,, метелями и мраком полярной ночи. Положение их стало опасным в начале февраля 1951 г., когда из-за многочисленных подвижек льдов, сопровождавшихся сильным сжатием и образованием огромных торосов, ледяное поле раскололось. При этом две трещины прошли прямо под рабочими помещениями, часть их разрушилась, а оборудование погибло; временно прервалась связь с Большой землей.

Через несколько дней на лагерь один за другим с громким треском начали надвигаться торосы, и льдина снова раскололась, на этот раз на мелкие осколки площадью в несколько сот квадратных метров каждый. Спасаясь от гибели, зимовщики в поисках прочного поля расходились в метель и мрак в разные стороны, ежечасно рискуя жизнью, пока не нашли сравнительно надежную льдину в i км от лагеря. При переброске палаток, оборудования и прочих грузов на новое место незаменимую помощь оказал легковой колесный вездеход, предусмотрительно доставленный осенью на самолете.

11 апреля, когда станция находилась на 81°44' с. ш., 163°48' з. д., ее эвакуировали. За 376 дней дрейфа она прошла, описывая зигзаги и петли, около 2600 км, но по прямой линии только 635 км.

Коллектив «СП-2» производил научные исследования при всякой погоде и в любой ледовой обстановке. Радиосвязь с Большой землей более ни разу не прерывалась; в частности, регулярно посылались сводки метеорологических наблюдений. Очень ценные результаты дали многочисленные (около 260) промеры глубин в районе дрейфа: выяснилось, что к северу от Чукотского моря, приблизительно между меридианами 160–170° з. д., материковая отмель, имеющая вид подводного полуострова (Чукотское поднятие), простирается на несколько градусов севернее, чем ранее показывалось на картах; установлен факт проникновения атлантических и тихоокеанских вод в европейско-азиатскую часть Северного Ледовитого океана (Евразийский суббассейн).

Покинутая льдина продолжала «служить» науке по крайней мере еще три года: на ней остались палатки и некоторые опознавательные знаки, за ней наблюдали советские летчики, она двигалась по часовой стрелке к северу от морей Чукотского и Бофорта и, описав огромную (с радиусом около 1000 км) неправильную окружность, в апреле 1954 г. оказалась недалеко от пункта, где находилась в момент организации «СП-2». Таким образом удалось доказать существование антициклопическои циркуляции льдов и водных масс в Центральной Арктике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: