Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1954 г. на заранее выбранные два ледяных поля с самолетов со всем оборудованием высадились сотрудники сразу двух дрейфующих станций «СП-3» и «СП-4», которые должны были эвакуироваться лишь в случае их выноса из Арктического бассейна. В распоряжении каждого из коллективов имелись вездеход, трактор с бульдозером и вертолет. С зимовщиками поддерживалась регулярная живая связь: ежемесячно их посещали самолеты, доставлявшие свежие продукты, дополнительное оборудование, снаряжение и почту. Жилые и рабочие помещения размещались в разборных утепленных передвижных домиках на полозьях; они отапливались газом или углем, освещались электричеством.

Станция «Северный полюс-3» под начальством А. Трешникова высажена 9 апреля 1954 г. на ледяное поле площадью около 5 км 2на 86° с. ш., 175°45' з. д. Делая зигзаги, льдина медленно, но в общем устойчиво продвигалась на север и 25 августа находилась всего лишь в 30 км от полюса. В конце августа, пребывая еще близ полюса, станция пересекла подводный хребет Ломоносова. «Еще задолго до этого момента частыми промерами были обнаружены резкие колебания глубин… При пересечении самого хребта на расстоянии лишь 8 км отмечены колебания… на 1,5–2 тыс. м. Наименьшая глубина, измеренная нами на вершине хребта, оказалась немногим более 1 тыс. м. Систематические промеры… показали, что рельеф дна в районе простирания хребта представляет собой подводную «горную страну» с отрогами и отдельными возвышенностями с весьма крутыми склонами» (А. Трешников).

До конца ноября «СП-3» дрейфовала около полюса, описывая сложные петли, и не раз при этом снова пересекала хребет Ломоносова. Лед близ станции начал ломаться, и 24 ноября трещина, расколовшая ледяное поле, разделила лагерь на два неравных участка, которые стали расходиться. Льдина с основной частью лагеря имела площадь около 16 га. Работникам, оказавшимся на другой, большей льдине, на вертолете были доставлены припасы и нужные вещи и с ними установлена телефонная связь. В начале декабря при 40-градусном морозе под лагерем прошла вторая трещина, быстро расширившаяся; жилые помещения с помощью трактора пришлось перевезти на другое место, казалось, более надежное, той же льдины. Но она продолжала распадаться и через три недели уменьшилась примерно до 5 га. К счастью, края старой трещины в это время сошлись. Прорубив ворота в гряде образовавшихся торосов, зимовщики за трое суток перебросили весь лагерь на большую часть старого ледяного поля.

В середине марта 1954 г. трещина снова разделила лагерь на два «осколка», но коллектив, привыкший к таким неожиданностям, успешно справился с очередным Ч.П. В течение многих недель, находясь менее чем в 300 км от Гренландии, льдина, становившаяся все менее надежной, почти не меняла своего положения. К югу от нее в апреле образовались обширные пространства чистой воды.

В связи с этим 20 апреля 1955 г., когда «СП-3» достигла 86° с. ш., 31°42' з. д., пройдя за 376 дней 2200 км (по прямой — 830 км), ее эвакуировали.

Станция «СП-4» под начальством Е.И. Толстикова высажена 8 апреля 1954 г. на 75°48' с. гл., 175°25' з. д. на многолетнее ледяное поле площадью около 4 км 2и толщиной около 2,5 м, с отдельными буграми, достигающими 18 м высоты. Гряды торосов по середине и краям льдины указывали, что она подвергалась сильному сжатию окружающего льда. Лагерь располагался на самом высоком участке ледяного поля, а жилые и рабочие помещения на буграх. И выбор поля, и размещение лагеря оказались удачными. Разумеется, и это поле неоднократно разламывалось и к концу дрейфа -уменьшилось почти в 10 раз. Однако лагерю никогда не грозила опасность, а летом под строениями на буграх не было талой воды, причинявшей много неприятностей работникам других станций.

Летом полярники находились в районе океана, где льда на поверхности воды оставалось лишь 20–30%. Часто льдину окружала чистая вода, простиравшаяся до горизонта. «Во время штормов брызги от волн долетали до лагеря. Края льдины постепенно обламывались» (Е. Толстиков).

Коллектив «СП-4» работал также в широкой полосе по обе стороны от линии дрейфа, на других льдинах, иногда до 100 км от базы. Доставлялись сотрудники туда на вертолете, а связь с ними поддерживалась по радио. За год станция прошла боле 2600 км, а по прямой линии — только 530 км. Важнейшим ее океанографическим достижением было исследование подводного полуострова материковой отмели. 20 апреля 1955 г., когда льдина находилась на 80°53' с. ш., 175°50' з. д., весь коллектив «СП-4» сменили. А 18 апреля 1956 г. на той же льдине приступила к работе третья смена зимовщиков под руководством географа А. Дралкина. В неспокойных условиях, особенно в самом начале дрейфа, коллектив провел изучение наименее исследованного сектора океана, ограниченного 86°33' с. ш. и меридианами 0–85° в. д. Ровно через год станция завершила дрейф, пройдя за три года больше 7000 км. За этот срок тремя группами выполнено более 1400 измерений глубин, что позволило коренным образом изменить карту рельефа дна Северного Ледовитого океана.

Большой успех выпал на долю высокоширотной воздушной экспедиции 1957 г., преемницы «прыгающих отрядов». Среди глубин более 4 км ее участники выявили отметки менее 3 км, в том числе 1027 м, и обнаружили несколько конусовидных вершин. Открытие продолжила третья смена зимовщиков дрейфующей станции «СП-6»: в середине февраля 1959 г. они засекли отдельные поднятия, над большим из которых толща океана составила лишь 728 м. Опираясь на эти данные, Я. Гаккель пришел к важному выводу: в Арктическом бассейне западнее хребта Ломоносова проходит крупное подводное сооружение вулканического происхождения (впоследствии названное в его честь).

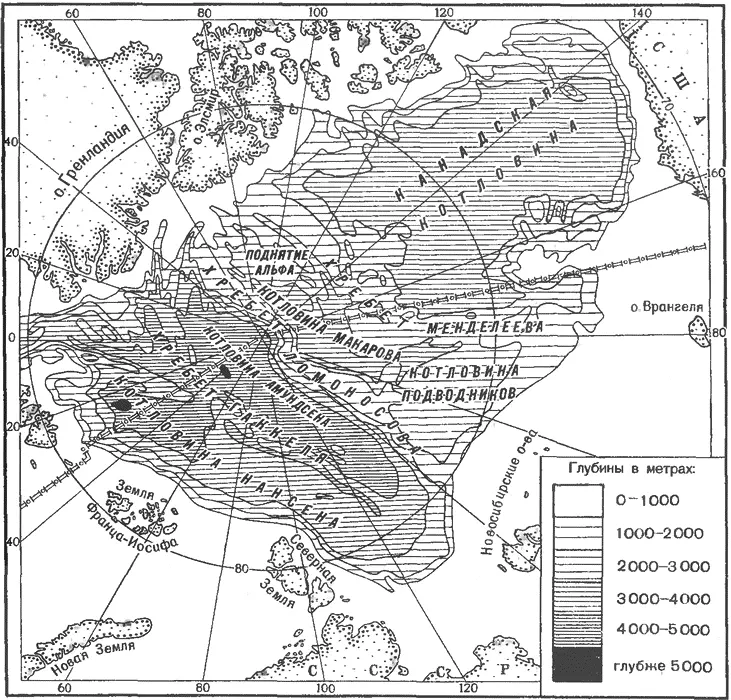

В итоге многолетнего изучения Северного Ледовитого океана советские полярники установили, что его дно расчленено тремя подводными горными цепями — Ломоносова, Менделеева и Гаккеля. Хребет Ломоносова, имеющий много отрогов, протягивается примерно на 1800 км от Новосибирских о-вов через Северный полюс к о. Элсмир; в Арктическом бассейне глубина над ним 954–1650 м, над дном океана он возвышается на 3,3–3,7 км, а ряд острых вершин — до 4 км. Хребет Менделеева, отделенный котловиной Подводников от хребта Ломоносова, простирается от его центральной части примерно по 180° к материковому склону Чукотки; средняя высота над дном около 1 км. Подводный хребет Гаккеля (длина почти 2000 км, средняя высота около 1,5 км) располагается западнее цепи Ломоносова и отделен от нее котловиной Амундсена, самой глубоководной акваторией Ледовитого океана. Далее к юго-западу обнаружена котловина Нансена, характеризующаяся преобладанием глубин более 4 км (максимум — 5449 м).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: