Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С 1950 г. начались попытки восхождения на Эверест с юга, со стороны Непала, открывшего свои границы. В 1952 г. участники франко-швейцарской экспедиции Раймон Ломбер и «Тигр снегов», опытнейший альпинист шерпа Норгей Тенцинг, работавший носильщиком и проводником в Гималаях с 1935 г., поднялись до 8600 м. Они доказали, что южный подъем на Эверест доступнее северного и что до 8500 м возможен подъем без кислородных аппаратов. Сами швейцарцы объяснили свой успех тем, что шерпы были незаменимыми сотрудниками. С шерпами они обращались «как с друзьями, а не как со слугами», и Тенцинг позднее подчеркивал в своей книге: «Швейцарцы и французы относились к шерпам как к вполне равным, не делали никакого различия ни в пище, ни в одежде, ни в снаряжении; не то, что британцы».

В 1953 г. британская экспедиция Джона Ханта, «вставши на плечи» франко-швейцарской, приступила к покорению Эвереста, завершившемуся победой. Виднейшую роль при этом сыграл Н. Тенцинг. Основной высокогорной базой экспедиции стала высота 7900 м, куда в мае были доставлены продукты и снаряжение. 25 мая два альпиниста поднялись до 8748 м, но, обессиленные, отступили, оставив запас кислорода. 28 мая пять человек во главе с Д. Хантом провели ночь на 8500 м. 29 мая 1953 г. Н. Тенцинг и Э. Хиллари приступили к штурму вершины Джомолунгмы-Эвереста. В 11 часов 30 минут они достигли высшей точки Земли. Н. Тенцинг водрузил на вершине четыре флага — ООН, Непала, Новой Зеландии и Великобритании, Э. Хиллари сделал ряд снимков. Через четверть часа первовосходители начали спуск и еще через пять часов, изнемогающие, но счастливые, вернулись в основной лагерь. После них еще 24 экспедиции совершили восхождение на Эверест.

В начале мая 1982 г. «третий полюс» планеты, поднявшись по юго-западной стене, сложнейшему из возможных маршрутов, покорили 11 альпинистов советской гималайской экспедиции (руководитель — физик и горновосходитель Евгений Игоревич Тамм); первым 4 мая ступил на вершину Владимир Сергеевич Балыбердин.

Покорение других «восьмитысячников»

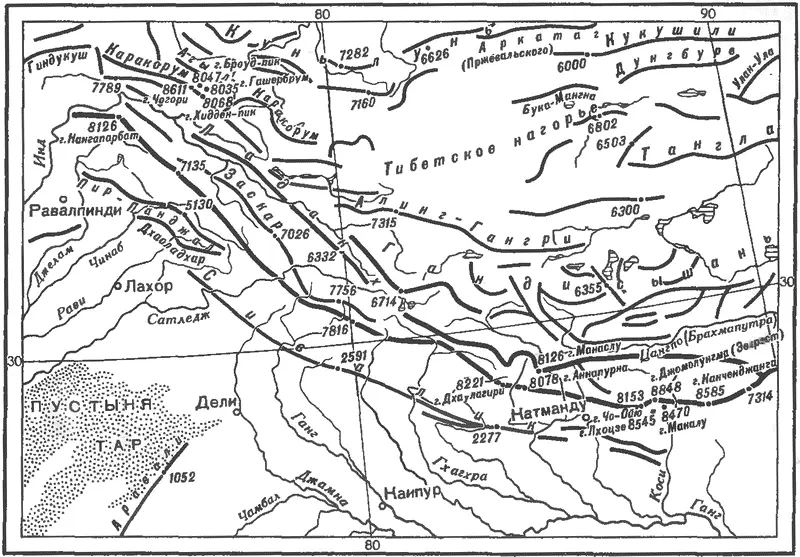

Горы, высота которых превышает 8 км, называются «восьмитысячниками». В настоящее время в Гималаях их выявлено десять, в Каракоруме — четыре. Впрочем, ряд исполинов имеет по две, три и даже четыре вершины, поднимающиеся выше 8 км, и, таким образом, общее число их достигает 23.

Полная драматизма история покорения восьми километровых великанов состоит из трех этапов. На первом (до 1950 г.), разведочном, проводились обследования подступов к гигантам, детальное изучение прилегающих к ним районов и неудачные попытки восхождения, иногда сопровождавшиеся гибелью альпинистов и носильщиков.

Второй этап, победоносный (1950–1964), начался 3 июня 1950 г.: француз Морис Эрцог с одним спутником впервые в истории альпинизма покорили «восьмитысячник» — Аннапурну («Богиню урожая»), сильно заснеженную громаду, высшую точку (8078м) небольшой горной цепи в восточной части Центрального Непала. Плата за этот сенсационный успех — ампутация пальцев на руках и ногах горновосходителей. Главный результат победы — преодоление психологического барьера так называемой «зоны смерти», проходящей на высоте более 7500 м: здесь у многих альпинистов наблюдалось падение физических сил и наступала душевная депрессия.

После того как Э. Хиллари и Н. Тенцинг одержали победу над Эверестом, австриец Герман Буль 3 июля 1953 г. в одиночку взошел на Нангапарбат, высшую точку Западных Гималаев, — огромный массив с крутыми склонами и обширным оледенением, поднимающийся на 8126 м и окруженный несколькими вершинами более 7000 м. За полувековой период при многочисленных попытках восхождения на эту гору-«убийцу», «Голую гору ужасов» с четырьмя ледниками, производящую весьма внушительное впечатление, погиб 31 альпинист.

В 1954 г. человеку покорились также две вершины. На могучий (8611м) заснеженный массив Чогори («Большая гора») в хребте Каракорум 31 июля поднялись два итальянца — Ахилле Компаньоне и Нино Лачаделли. Цена победы над этим гигантом с крутыми (кроме северного), труднопроходимыми склонами — жизнь одного из 12 участников экспедиции, руководимой геологом Ардито Дезьо. Снежно-ледовый купол Чо Ойю («Бирюзовая богиня», 8153 м) 19 октября не устоял перед австрийцем Гербертом Тихи и его двумя спутниками.

В 1955 г. вновь два гиганта склонили головы перед мастерством, мужеством и взаимовыручкой людей. 15 мая на острую, как игла, главную вершину четко очерченного ребристого пика Макалу («Черный великан», 8470м) совершила восхождение группа французов во главе с Жаном Франко. А через 10 дней четверо британцев во главе с Джорджем Бендом праздновали победу над Канченджангой (8585 м), самым южным и в то же время наиболее восточным великаном планеты (27°42' с. ш., 88°09' в. д.). Этот горный массив со многими вершинами и пятью ледниками («Пять сокровищниц великих снегов») почитается священной горой — вот почему первовосходители, чтя религиозные чувства местных жителей, не стали преодолевать последние метры до вершины.

1956 г. оказался рекордным — побеждены три «восьмитысячника». В начале мая четверка японских альпинистов во главе с Тошио Иминиши поднялась на Кутанг (8126 м). Эта заснеженная гора (другое название Манаслу — «Душа»?), по форме напоминающая острый клык, господствующий над окружающими вершинами, расположена в Центральном Непале, в слабо исследованном районе. 18 мая на Лхоцзе («Южный пик», 8545 м) взошли два швейцарца — Эрнст Рейс и Фриц Лусингер; покоренная ими гора расположена в Больших Гималаях, у 87° в. д. В начале июля три австрийца во главе с Фрицем Моравецом достигли изящно очерченной, с отвесными стенами вершины Гашербрум (8035 м) в хребте Каракорум.

Первое восхождение на Броуд-пик (8047 м) осуществили 9 июня 1957 г. четверо австрийцев во главе с Маркусом Шмуком. Один из них (Г. Буль) спустя 18 дней после победы над этим трехвершинным каракорумским великаном навечно остался в горах, совершая подъем на «семитысячник». Другой каракорумский гигант — Хидден-пик (8068 м), красивую пирамиду с крутыми, лавиноопасными (на отдельных участках) склонами, — победил Петер Шёнинг с одним спутником в начале июля 1958 г.

Крутостенный труднодоступный исполин Дхаулагири («Белая гора», 8221 м) покорен 13 мая 1960 г. швейцарской экспедицией Макса Эйзелина. Заснеженный гималайский гигант Шиша Пангма (8046 м), одиноко стоящая гора со сравнительно некрутыми склонами, сдалась 2 мая 1964 г. группе китайских альпинистов во главе с Сю Чином.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: