Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Название:Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1986

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) краткое содержание

В V томе рассказывается о географических открытиях и исследованиях Антарктиды об успехах космического землеведения — выявлении многочисленных гигантских кольцевых структур и трансконтинентальных линеаментных зон.

Читатель познакомится с достижениями исследователей рельефа дна Мирового океана с изучением Арктики и Северо-Востока Азии.

В книге приведен материал о покорителях высочайших вершин планеты об изменениях на физической карте материков об освоении Северного морского пути.

Очерки по истории географических открытий Т. 5. Новейшие географические открытия и исследования (1917–1985 гг.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После взятия «чертовой дюжины» известных на тот период «восьмитысячников», с 1965 г. наступил третий этап изучения все еще очень слабо исследованных Гималаев и Каракорума. Экспедиции, в состав которых входят альпинисты и прошедшие специальную подготовку топографы, географы и геологи, проникают в высокогорные районы, уточняя карты, открывая новые вершины, ледники и долины.

Накопленный опыт, современное легкое высококачественное снаряжение и тренировка подняли альпинизм на более высокий уровень: ныне вполне реальна задача выполнения так называемых траверсов — восхождение на «восьмитысячник», проход через несколько вершин такой же высоты и спуск по другому пути. В наши дни выдающимся альпинистом признан итальянец Рейнгольд Месснер, покоривший десять гигантов.

Исследователи юга Аравии

Песчаное «равнинное море» Руб-эль-Хали, называемое иногда также «местопребыванием смерти», ни разу не пересекал ни один исследователь вплоть до первой четверти XX в. Те из арабов, кто по какой-либо причине все же решался пуститься в дорогу по этой огромной (около 650 тыс. км 2) пустыне, с высокими (до 200 м) барханами, лишенной постоянного поверхностного стока, удовлетворяли жажду исключительно верблюжьим молоком.

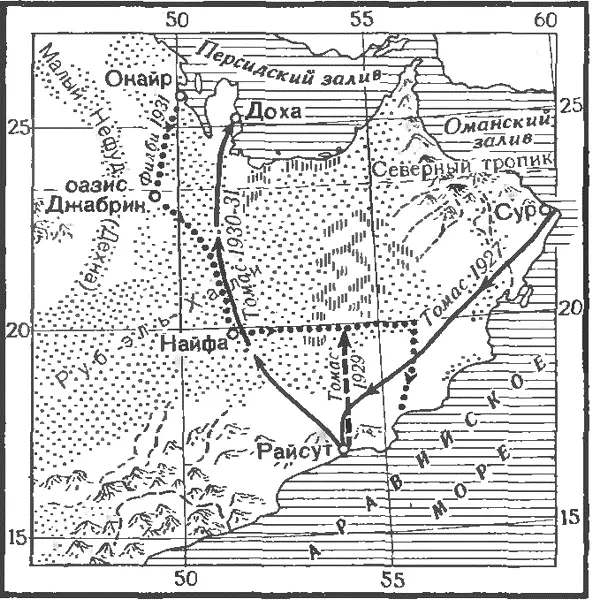

Мечтой пересечь Руб-эль-Хали загорелся британский политический агент в Омане Бертрам Сидней Томас. После окончания первой мировой войны он 13 лет прослужил в Аравии, хорошо изучил ряд диалектов арабского языка и обычаи нескольких племен. Для подготовки к основной экспедиции Б. Томас выполнил два маршрута: зимой 1927 г. на верблюдах прошел около 1 тыс. км через южные пограничные земли от самого восточного пункта Южной Аравии в провинцию Зуфар; зимой 1929–1930 гг. он преодолел более 300 км степи к северу от Зуфара до песков. В начале октября 1930 г. Б. Томас добрался морем от Маската к небольшому пункту Райсут, 54° в. д., и здесь узнал плохую новость: в пустыне началась война. Полтора месяца он исследовал близлежащие прибрежные горы Кара и уже собрался возвращаться, когда выяснилось, что группа бедуинов из 40 человек согласна сопровождать его через пустыню. 1 декабря Б. Томас начал движение сначала на северо-запад, а затем на север — от колодца к колодцу (некоторые располагались в пяти — восьми днях пути друг от друга). Пересекая восточную Руб-эль-Хали, он открыл вскоре ставшие знаменитыми «Поющие пески» и вышел к Персидскому заливу у восточного берега п-ова Катар, в районе Доха в начале февраля 1931 г.

Кроме двух книг об Аравии (в том числе «Счастливая Аравия»), Б. Томас составил также грамматику диалектов юго-восточной части полуострова и опубликовал работу но этнографии этого района.

Другой британский политический агент Гарри Сен-Джон Бриджер Филби, как и Б. Томас, давно мечтал о покорении Руб-эль-Хали, но стартовал позднее и от северного края пустыни. Его отряд, включавший 19 человек на 32 верблюдах, двинулся на юг 22 февраля 1931 г. через оазис Джабрин, у Северного тропика, несколько западнее маршрута Б. Томаса к колодцу Найфа у 20° с. ш. (ныне не существует). Здесь пришлось разделиться на две группы: восемь недовольных вернулись прежним путем на север, а остальные на 15 верблюдах с бурдюками воды направились на запад приблизительно по 20-й параллели. Они выполнили широтное пересечение почти всей Руб-эль-Хали и впервые прошли через гравийную равнину Рамлат-эс-Сахма. После 500-километрового маршрута по практически безводным пескам у верблюдов появились признаки истощения, когда на западе Г. Филби увидел черную линию гор. В середине апреля отряд добрался до первого пункта цивилизации на вади Салиль, у 56° в. д., и благополучно вышел к морскому побережью.

Изменения на физической карте зарубежной Азии

Малый Хинган, изображавшийся ранее в виде 750-километровой дуги, подступающей к р. Амур в 120 км выше впадения р. Сунгари, на новых картах представлен двумя кулисообразными хребтами длиной 800 км. Параллельно ему у 130° в. д. выделен короткий (около 150 км) хребет Цинхэйшань.

1000-километровая горная система Большой Хинган прослежена ныне на 1200 км; у ее северного окончания нанесен на карту хребет Нанутэшань (200 км).

В центральной части Хангая выделен Короткий (150 км) отрог, а восточнее в виде дуги длиной 450 км — хребет Бурэн-Нуру. Хребет Хан-Хухийн-Ула (ранее — Хан-Хухэй, 250 км), расположенный южнее озера Убсу-Нур, прослежен почти на 400 км. Восточнее выявлен новый хребет Булнай-Нуру (250 км).

Хребет Куруктаг (Восточный Тянь-Шань) прослежен на 350 км, т. е. на 100 км далее к востоку. Изменилась орографическая схема горной системы Наньшань: длина Таолайшаня увеличилась вдвое (до 300 км); единый Циншилин распался на Датуныпань и Дабанынань; на 200 км (вместо 100 км) протянулся Курлык-Дабан; вместо двух коротких хребтов Сулэйшань и Зюсса на картах появился один длиной 200 км с объединенным названием.

Уточнены представления об орографии восточной части горной системы Куньлунь: вместо двух хребтов в пределах 35–33° с. ш. выделена единая цепь Баян-Хара-Ула длиной 600 км; Бурхан-Будда прослежен на 300 км, т. е. стал вдвое длиннее; два разноориентированных хребта между 34 и 32° с. ш., в верховьях р. Миньцзян (бассейн Янцзы), заменены субмеридиональной горной цепью Минь-шань (250 км).

Подверглась изменениям орографическая схема Сино-Тибетских гор: вместо ориентированных в различных направлениях очень коротких хребтов, показанных на водоразделах pp. Ялунцзян — Янцзы — верхнего Меконга — Салуина, на карту положены почти меридиональные крупные горные сооружения Сулунцзюгуайшань (500 км), Нинцзиншань (350 км), Хэндуаньшань (700 км), а на правобережье Салуина — Бошулалин (300 км) и далее к югу Гаолигуаншань (500 км). В верховьях р. Иравади выявлен хребет Кулун (около 300 км).

На Тибетском нагорье почти вдвое (с 1000 до 550 км) укорочен хребет Ньенчен-Тангла. В результате геологических исследований, выполненных на Юньнаньском нагорье и Гуйчжоуском плато, установлено, что они составляют одно целое — Юньнань-Гуйчжоуское нагорье.

Глава 7.

ИССЛЕДОВАНИЯ АФРИКИ, ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ГВИНЕИ

Завершение открытия бассейна Нила

Для разграничения своих колониальных владений в Экваториальной Африке Франция и Великобритания в 1919 г. создали совместную комиссию. Основной объем работ по картированию пограничной полосы длиной более 2,5 тыс. км пришелся на долю французского офицера П. Бульнуа, служившего в британской армии. Но караванной дороге Хартум — озеро Чад во главе партии топографов в конце 1921 г. он достиг деревушки близ 12°30' с. ш. и 22° в. д., сделав ее своей базой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: