Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Название:Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Амфора

- Год:2001

- Город:СПб.

- ISBN:5-94278-136-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед краткое содержание

Сознание человека не в состоянии охватить глобальные катастрофы, пережитые нашей планетой за миллиарды лет существования. Рождались и гибли океаны, вырастали и рушились горные цепи... С лица земли исчезло то, что было некогда ее украшением.

Откуда мы обо всем этой знаем. Иногда это результат лабораторных исследований, математических построений, а часто — логических умозаключений...

Цель этой книги — утолить вашу жажду знаний, ибо мало что может сравниться с радостью постижения тайн окружающего мира и твоего места в нем.

Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сегодня Аппалачи представляют собой отнюдь не могучий горный хребет с зазубренными, покрытыми снегом вершинами, а скорее ряд приятных глазу сглаженных холмов и долин. В Аппалачскую геологическую провинцию входят прекрасный Голубой хребет штата Вирджиния, Большие Скалистые горы Северной Каролины и Зеленые горы штата Вермонт. Современный рельеф этого края имеет мало общего с первоначальными горами, которые были снесены эрозией уже к середине мезозойской эры. В южной части эта провинция по крайней мере на половину ширины эродированного хребта покрыта осадками береговой равнины. Современные горы образовались в результате довольно мягкого поднятия древних, смятых в складки пород в геологически совершенно недавнем прошлом, за которым последовала неоднородная эрозия различных типов пород и формирование типичного для древних хребтов рельефа из чередующихся долин и покатых гор.

Хотя Аппалачские горы имеют сложное геологическое строение, они весьма подробно изучались американскими и канадскими геологами на протяжении более чем столетия; их физические особенности хорошо известны. Все же теории их образования и эволюции, которые были выдвинуты до появления в 1960-е годы теории тектоники плит, оказались неубедительными. В частности, в этих первых сценариях отсутствовали механизмы, которые могли бы объяснить вулканизм, расколы и сильный метаморфизм, проявления которых обнаруживаются в современных породах этих гор. По мере осознания того, что и континенты, и океаны не являются неподвижными элементами строения Земли, стали выдвигаться более приемлемые гипотезы. В самом общем виде наиболее общепринятый взгляд на образование Аппалачских гор описывается ниже. Однако вы должны понимать, что в действительности это был процесс гораздо более сложный и что последовательность событий сильно изменялась в деталях от места к месту вдоль обширного протяжения образующейся Аппалачской горной цепи.

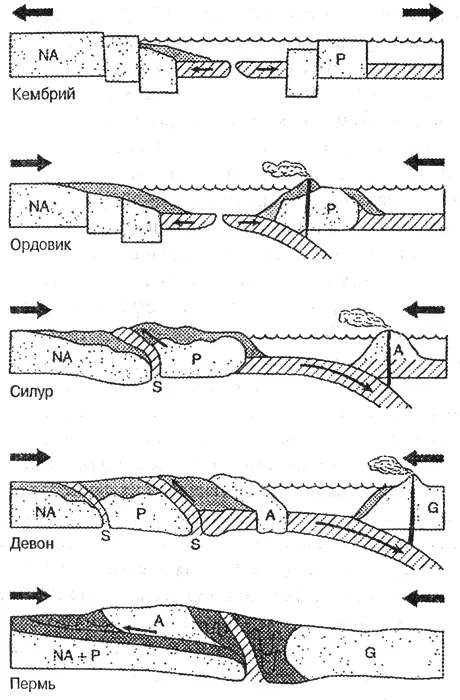

По мере подъема уровня моря в течение кембрия и в начале ордовика береговая линия восточной части Северной Америки постепенно перемещалась на запад. Вдоль восточного края этого континента откладывались мощные толщи морских осадков, особенно карбонатных пород типа известняка. В это время восточное побережье, как и западное, все еще оставалось пассивной окраиной. Но к середине ордовикского периода океан на востоке начал закрываться из-за субдукции морского дна (рис. 8.2.). Вскоре произошел первый из трех эпизодов горообразования, которые были выделены в истории Аппалачских гор, когда последний из участков морского дна поднырнул под наступавшую с востока плиту. Северо-Американский континент столкнулся с несколькими фрагментами коры, в результате чего большая платформа карбонатных осадков, накопившихся вдоль окраины, была смята и части ее были отодвинуты далеко на запад в сторону внутренней части континента.

Рис. 8.2. Упрощенная реконструкция некоторых важнейших эпизодов истории южной части Аппалачских гор. Буквы на разных блоках коры означают: А — Северная Америка, С — Гондвана, Р и А — различные островные дуги или микроконтиненты, которые сталкивались с Северной Америкой. Расшифрованные шовные зоны (S) отделяют эти блоки друг от друга. Составлено по рисунку 13.28 из книги: Р. X. Дотт, мл., и Д. Р. Протэро. «Эволюция Земли», изд. 5-е, изд-во «Мак-Гроо-Хилл», 1994. Печатается с разрешения.

На востоке на конвейерной ленте тектоники плит все еще оставался остаток океана, который продолжал закрываться по мере дальнейшей субдукции. В конце концов, вероятно, около 380-390 миллионов лет назад этот процесс полностью поглотил океан, и то, что сейчас называется Скандинавией, вместе с частями нынешней Великобритании столкнулось с Северной Америкой. Этот второй эпизод Аппалачского горообразования проявился подобным образом и в Европе — типы пород, ископаемые остатки организмов и геологические структуры этого времени по обеим сторонам Атлантического океана очень схожи. Спустя приблизительно 70-80 миллионов лет еще один большой континент — Северо-восточная Африка (вероятно, вместе с Южной Америкой). — столкнулся с южной частью Северной Америки, что послужило началом последнего из трех главных периодов Аппалачского горообразования. Это столкновение, вероятно, послужило причиной образования гор Вуачита в Оклахоме и Арканзасе, являющихся по существу продолжением Аппалачских гор вокруг южного края Северной Америки. В очень упрощенном виде ряс. 8.2 показывает ряд кадров, иллюстрирующих последовательность этих столкновений. Имейте в виду, что этот схематический рисунок относится главным образом к событиям, протекавшим в южной части Аппалачских гор, и показывает столкновение с островной дугой (А), а не с Северной Европой на второй стадии Аппалачского горообразования.

Последний импульс Аппалачского горообразования спаял вместе гигантский южный континент, Гондвану, частью которого являлась Африка, и северную американско-европейскую массу суши, что явилось одним из последних шагов в сборке огромного, от полюса до полюса, мегаконтинента Пангеи (рис. 8.4). Как мы увидим далее, гораздо позднее этот гигантский континент снова раскололся, и на месте этого разлома возник современный Атлантический океан.

Процесс, сформировавший Аппалачские горы, является типичным примером образования и более молодых горных поясов, таких, например, как Альпы. И хотя детали этих процессов части остаются неопределенными, многие из гораздо более древних геологических провинций, как, например, провинция Гренвиль, рассмотренная в главе 4, являются, вероятно, результатом сходных процессов. По существу и провинция Гренвиль, и Аппалачская представляют собой параллельные и рядом лежащие пояса (рис. 4.3); обе они возникли в результате столкновений вдоль восточной окраины Северной Америки; обе присоединили новые части коры к окраине континента. Возрастное строение Северо-Американского континента с приблизительно концентрическими полосами все более молодой коры, окружающими древние континентальные ядра, привели многих геологов к точке зрения, согласно которой рост континентов происходит путем наращивания новой коры на окраинах.

Аппалачские горы не единственные, которые образовались в течение палеозоя. Уральские горы в центральной России также являются результатом столкновения двух континентов ближе к концу этой эры — еще один шаг в сборке гигантского массива суши, называемого Пангеей. Очевидно, что современный Урал не располагается больше параллельно континентальному краю в отличие от Аппалачского горного пояса. Этот шов еще крепок; Евразийский континент еще не распался снова. В течение палеозоя большая часть восточной Австралии была присоединена к остальной части этого континента в результате ряда горообразующих событий, которые также воздействовали и на Антарктиду. Здесь процесс представлял собой не столкновение двух крупных континентов, а скорее налипание островных дуг и окраинных осадочных толщ, что весьма напоминает первый из трех этапов образования Аппалачской горной цепи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: