Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Название:Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Амфора

- Год:2001

- Город:СПб.

- ISBN:5-94278-136-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дж. Д. Макдугалл - Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед краткое содержание

Сознание человека не в состоянии охватить глобальные катастрофы, пережитые нашей планетой за миллиарды лет существования. Рождались и гибли океаны, вырастали и рушились горные цепи... С лица земли исчезло то, что было некогда ее украшением.

Откуда мы обо всем этой знаем. Иногда это результат лабораторных исследований, математических построений, а часто — логических умозаключений...

Цель этой книги — утолить вашу жажду знаний, ибо мало что может сравниться с радостью постижения тайн окружающего мира и твоего места в нем.

Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ЖИЗНЬ В ПАЛЕОЗОЕ

По мере того как в течение палеозоя процессы тектоники плит строили и перестраивали континенты на земной поверхности, достигнув своей кульминации в сборке Пангеи, продолжалась быстрая эволюция форм жизни — почти несомненно под сильным влиянием изменений взаимного расположения суши и моря. Повторяющиеся вымирания и радиация (распространение во все стороны) трилобитов имеют параллели в ископаемой летописи многих других групп организмов палеозоя.

Позвоночные — то есть животные, обладающие позвоночником, вроде нас — не встречаются среди окаменелостей в Берджесских сланцах или в их подобиях в других частях света. Тем не менее они эволюционировали довольно рано. Их первыми представителями в геологической летописи являются рыбы. Фрагментарные окаменелости, которые считаются частями рыб, найдены в осадках, относящихся приблизительно к концу кембрийского периода, а также из ордовика. Эти первые рыбы были хорошо защищенными существами: многие из их окаменелых остатков представляют собой внешние костные пластины. По-видимому, это были обитатели дна, питавшиеся путем фильтрации воды, а не хищники, подобно современным рыбам; у них не было хватательно-кусательных челюстей. К числу немногих потомков этих бесчелюстных рыб, доживших до наших дней, относится минога.

Хотя окаменелые остатки древнейших рыб найдены в океанических осадках, значительная часть остатков из силурийского периода и далее к нашему времени, начиная с 440 миллионов лет назад, происходит, скорее, из пресноводных, а не морских отложений. Признаемся, что до сих пор идут довольно жаркие споры о том, развились ли позвоночные первоначально в пресной воде или же в океанах. К сожалению, каменная летопись озер и рек еще менее полна, чем органические остатки из морских сред, и пока нет убедительных данных для решения этого вопроса.

К концу силурийского периода, все еще больше 400 миллионов лет назад, как в пресноводных бассейнах, так и в океанах появилась новая группа рыб. У них была чешуя и многочисленные острые спинные плавники. Но у них были и челюсти, и очевидно, что они оказались эффективными хищниками. В течение девонского периода челюстные рыбы процветали и множили число своих форм. Теперь они составляли главные звенья в сложной пищевой цепочке, в которой более мелкие виды пожирались более крупными, а те в свою очередь пожирались своими еще более крупными собратьями. Одна странная девонская рыба, обладавшая тяжелым панцирем из крупных костяных пластин на голове и в передних частях своего тела, достигала размера около 10 метров — поистине устрашающий обитатель морских глубин.

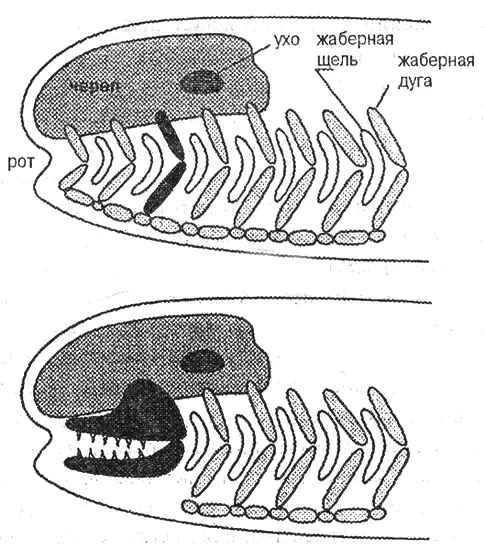

Появление челюстей стало важным шагом в эволюции рыб, да и всех позвоночных. Оно представляет собой также интересный пример часто встречающейся особенности эволюции, а именно, изменение какой-либо ранее существовавшей части тела или структуры для решения новой задачи. Большинство палеонтологов считает, что челюсти рыб развились из хрящевых жаберных подпорок, которые были в головах бесчелюстных рыб. Они анатомически оказались на нужном месте и при минимальном изменении могли функционировать как простые челюсти, как видно из рис. 8.3. Самые первые зубы представляли собой, вероятно, видоизмененные чешуи. История эволюции изобилует такими поистине удивительными подробностями; никак нельзя не вернуться к вопросу С. Дж. Гулда: если прокрутить снова ленту с записью событий истории Земли, то повторилась ли бы та же самая история? Развились ли бы челюсти таким же образом? Появились ли бы рыбы вообще, какими мы их знаем еще в палеозое?

Рис. 8.3. Палеонтологи считают, что челюсти у рыб (черная деталь на нижнем рисунке) и, следовательно, у всех позвоночных развились из жаберных опор, как это видно на иллюстрации. Зубы добавились позже, представляя собой, по-видимому, изменённые чешуи. Репродуцировано с рисунков 13-12 из книги: С. М. Стэнли. «Земля и жизнь сквозь время», 2-е изд. Изд-во «В. X. Фримэн и компания», 1989. Использовано с разрешения.

Одна из разновидностей рыб, развившаяся в девоне, стала предком наземных позвоночных. Эта группа включает двоякодышащих рыб, несколько видов которых дожили и до нашего времени. Они обитают в засушливых местностях Австралии, Африки и Южной Америки. Двоякодышащие рыбы способны получать кислород как непосредственно из воды, с помощью жабер, как прочие рыбы, так и заглатывая воздух в примитивные легкие, когда пруды и озера, в которых они живут, пересыхают. Предшественники наземных позвоночных имели такие же способности. По какой-то странной иронии природы развитие сухопутных организмов происходило на основе приспособлений, созданных рыбами, позволявшими им пережить сухой период, чтобы они могли после него продолжать свою жизнь в воде!

Первым шагом в направлении развития позвоночных, живущих полностью на суше, явилась эволюция земноводных (амфибий). Современные примеры — лягушки и жабы — начинают свое существование в воде, но затем выползают на сушу, где они вырастают и проводят большую часть своей жизни. Можно предположить, что жизненный цикл первых амфибий был аналогичным. Впервые они появляются среди окаменелостей девонского периода; детали строения тела некоторых из первых окаменелых амфибий так похожи на соответствующие черты рыб того же периода, что нет никаких сомнений в их близком родстве. По-видимому, эти первые амфибии являются прямыми потомками рыб, включая и двоякодышащих.

Переход от рыб к амфибиям, обитающим преимущественно на суше, занял пятнадцать миллионов лет или далее больше. По мере того как палеонтологи накапливали все больше данных об этом эволюционном шаге, простое представление о единой линии развития рыб, приспособившихся к мелководной среде и затем выползших на сушу, уступило место более сложному сценарию. Как в период кембрийского взрыва, во многих других узловых пунктах эволюционного древа жизни существовали, очевидно, многочисленные параллельные ветви, вдоль которых развивались амфибии. Несмотря на сходство строения тела и многих других особенностей у представителей этих разных ветвей, лишь немногие из них дожили до наших дней.

Тем не менее наиболее удачливые амфибии имели перед собой всю тогдашнюю сушу и быстро увеличивали количество своих форм. Конечно, перед ними стояли и определенные проблемы, которые им предстояло преодолеть: их предшественники постоянно купались в воде; суша была для них совершенно чуждой средой обитания. Им пришлось развить навыки, позволяющие избежать высыхания, а также научиться передвигаться способом, отличным от плавания. Более того, их скелетная система должна была стать более прочной, чтобы удерживать полный вес тела в воздухе, гораздо менее плотной среде, чем вода, и поэтому менее способной поддерживать их тела. А еще им пришлось развить легочную систему, которая позволила им проводить большую часть жизни вне воды. Тем не менее амфибии процветали; некоторые из них достигли довольно больших размеров. Среди них были и хищники, и травоядные. Но к концу палеозойской эры они уступили первенство пресмыкающимся (рептилиям), среди которых на сцену вышли в первую очередь динозавры. Ключевым событием в эволюции жизни, которое благоприятствовало расцвету рептилий, было появление яйца, подобного яйцу современных рептилий и птиц, имевшего крепкую внешнюю оболочку и запас питательных веществ, — яйца, которое не нужно было откладывать в воде. В сущности, яйцо рептилии имело свой собственный переносной водный бассейн, так что развивающийся в нем зародыш купался в благоприятной для него среде во время критических стадий своего развития. Это позволяло родителям вести гораздо менее ограниченный образ жизни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: