Евгений Борисенков - Климат и деятельность человека

- Название:Климат и деятельность человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Борисенков - Климат и деятельность человека краткое содержание

Проблема климата и его изменений стала в последнее время в ряд первоочередных научных и практических проблем мирового масштаба. Состояние ее, пути решения и полученные на сегодняшний день результаты — тема предлагаемой вниманию читателей книги. Значительное место в ней уделено истории климата, анализу его изменений под влиянием естественных процессов и факторов антропогенного происхождения, связанных с хозяйственной деятельностью человека, рассматриваются также международные проекты по изучению климата.

Климат и деятельность человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

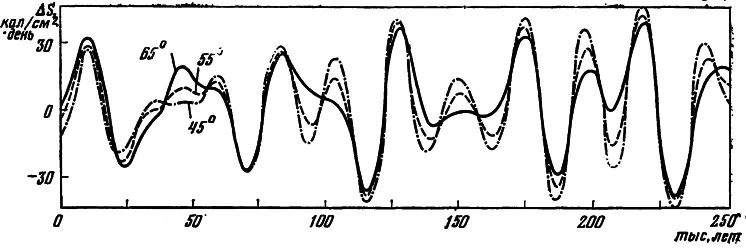

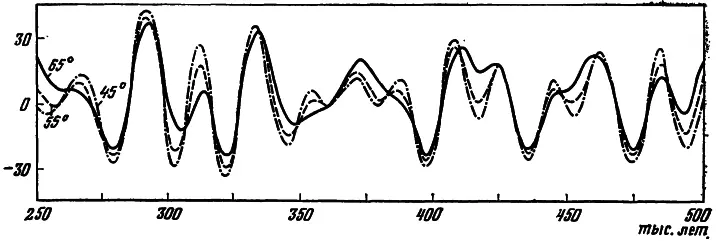

Изменения инсоляции такой величины вполне могут объяснить колебания климата в течение последних 500 тыс.— 1 млн. лет. Устойчивого уменьшения инсоляции на несколько процентов достаточно, чтобы объяснить появление крупных оледенений и их ослабление. Во всяком случае, на рис. 11 отчетливо видно совпадение увеличения инсоляции с климатическим оптимумом 8—10 тыс. лет назад, а уменьшение — с последним ледниковым периодом. Согласуются и другие эпохи потепления и похолодания климата в прошлом. Детальные расчеты советских специалистов показали, что очередной минимум инсоляции, который почти на 5% ниже современной величины инсоляции, будет наблюдаться через 11 тыс. лет.

Анализируя эпохи оледенения Земли, следует иметь в виду, что изменение орбитальных параметров Земли и наклона ее оси вращения должно было отразиться на широтных контрастах температуры, что в свою очередь должно повлиять на характер циркуляционных процессов в атмосфере. Поэтому строгого соответствия периодов минимальной инсоляции и максимального оледенения может и не быть. К тому же на этот механизм накладывается влияние и других факторов.

Однако из всех естественных причин, вызывающих изменения климата, колебания параметров земной орбиты и как следствие инсоляция — наиболее реальные и более или менее ясно понимаемые климатообразующие факторы [1] Более детальный анализ орбитальных факторов приведет к выявлению более коротких периодов.

. На основании экстраполяции рассмотренных параметров можно сделать вывод о том, что ход естественных процессов приближает нас к новому ледниковому периоду, который может наступить через несколько тысяч лет. Сейчас Земля находится в фазе межледниковья и приближается к эпохе оледенения со средней скоростью уменьшения инсоляции порядка 0,2—0,4% за тысячу лет.

Рис. 11. Временной ход летней инсоляции за последние 500 тыс. лет

Вторая группа факторов, относящаяся к астрономическим и влияющая либо на S 0, либо на внутриатмосферные механизмы, — процессы на самом Солнце. Данная группа факторов относится к проблеме, получившей в последние годы название «солнечно-земные связи в погоде и климате». И хотя эта проблема одна из старейших, она до сих пор принадлежит к числу остродискуссионных и имеет как горячих приверженцев, так и непримиримых противников. Однако противников признания влияния солнечно-атмосферных связей на погоду и климат становится все меньше, а их аргументация слабеет на фоне появления новых экспериментальных и теоретических работ, подтверждающих наличие таких связей.

На Солнце существует много процессов, характеризующих его активность. Но наибольшее внимание всегда уделялось солнечным пятнам как признаку солнечной активности, т. е. они имеют самый длительный ряд наблюдений. Средний диаметр солнечных пятен около 37 тыс. км, а наибольший — до 245 тыс. км. Средняя температура в них почти на 2000 К ниже, чем эффективная температура фотосферы. Магнитное поле солнечных пятен много выше, чем в целом для диска Солнца, а полярность лидирующего пятна в биполярной группе противоположна полярности следующего за ним пятна.

В последние годы появились научные работы, в которых делается попытка на основе магнитно-гидродинамической теории объяснить существование циклов солнечных пятен. Такая работа, в частности, выполнена А. С. Мониным. Имеются, однако, и другие идеи, связывающие цикличность в появлении солнечных пятен с аномалиями в поле гравитации, создаваемыми планетами Солнечной системы.

Ниже мы воспользуемся данными о солнечных пятнах для характеристики истории климата. Но при этом все же следует помнить, что при объяснении физических механизмов влияния солнечной активности на погоду и климат необходимо обращаться и к другим признакам активности Солнца, наблюдения за которыми организованы сравнительно недавно или даже в самые последние годы.

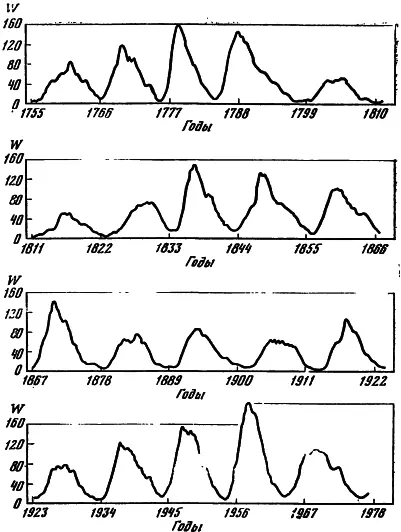

Рис. 12. Характеристика циклов солнечной активности, выраженная в числах Вольфа

Впервые солнечная активность по солнечным пятнам была проанализирована в 1843 г. астрономом Г. Швабе, По данным наблюдений за 1826—1843 гг. он установил 10-летний цикл в поведении солнечных пятен. Но их существование было замечено раньше. Так, в Китае было засвидетельствовано наличие больших солнечных пятен на Солнце по крайней мере в XV столетии. В то же время Г. Галилей отметил период отсутствия солнечных пятен около 1610 г. Р. Вольф ввел некоторый комбинированный индекс солнечных пятен, получивший название чисел Вольфа. Он построил временной ход чисел с 1700 по 1847 г. С 1848 г. по настоящее время этот ряд непрерывно пополняется.

Кроме того, по историческим записям и радиоуглеродному анализу срезов деревьев числа Вольфа были восстановлены примерно за последнюю тысячу лет. Оказалось, что они варьируют от 0 до 10 в годы минимума и от 50 до 100 и более в годы максимума солнечной активности (ежедневные вариации колеблются между 0 и 355 или даже больше). В среднем длина цикла пятен оказалась равной 11 годам, хотя она варьирует от 8,5 до 14 лет между соседними минимумами и от 7,3 до 17 лет между соседними максимумами. В 1784—1797 и 1843—1856 гг. длина цикла была 13 лет. Солнечным циклам дана нумерация. Так, с минимума 1755 до минимума 1766 г. был первый цикл, 20-й цикл — с 1964 по 1976 г. Сейчас наблюдается 21-й цикл солнечных пятен, который, по-видимому, является одним из наиболее активных. На рис. 12 приведены солнечные циклы с 1755 по 1978 г. Неоднородность циклов видна даже на глаз, а в деталях это обнаруживается строгими методами анализа. Кроме 11-летней цикличности, можно заметить и более длительные периоды. Так, группа 1, 2, 3 и 4-го циклов сходна с группой 17, 18, 19, 20-го циклов, что дает 180-летнюю периодичность. Группы 5, 6, 7-го и 12, 13, 14-го циклов также сходны, что дает 80-летний цикл солнечных пятен. Их наличие выявляется и более строгими методами статистического анализа.

Если принять во внимание магнитные характеристики солнечных пятен, то на основе этого признака объединяют циклы попарно, т. е. считается, что каждый нечетный цикл имеет положительную полярность, а каждый четный — отрицательную. В сумме нечетная и четная пара циклов дает 22-летний цикл солнечной активности.

Впервые 22-летний цикл, по-видимому, был введен в 1908 г. Хейгом. В последнее время эта идея была существенно развита в работах А. И. Оля и других ученых. Она стала одной из наиболее признанных методик прогноза солнечной активности, разработанной А. И. Олем. На рис. 13 показаны осредненные характеристики чисел Вольфа с 1050 г., восстановленные по радиоуглероду 14С, а также кривая солнечных циклов за период наблюдений с 1700 г. Хорошо видно, что периоду климатического оптимума в X—XIII вв. (1100—1250 гг.) соответствовал максимум чисел Вольфа, малому ледниковому периоду, который был ярко выражен в 1450—1700 гг., — минимум. Более детально в числах Вольфа выделяются минимумы Спорера и Маундера в 1460—1550 и 1645—1715 гг. Им отвечали наиболее холодные интервалы времени малого ледникового периода. Похолодание в 1812—1921 гг. также совпадает с минимумом солнечных пятен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: