Евгений Борисенков - Климат и деятельность человека

- Название:Климат и деятельность человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Борисенков - Климат и деятельность человека краткое содержание

Проблема климата и его изменений стала в последнее время в ряд первоочередных научных и практических проблем мирового масштаба. Состояние ее, пути решения и полученные на сегодняшний день результаты — тема предлагаемой вниманию читателей книги. Значительное место в ней уделено истории климата, анализу его изменений под влиянием естественных процессов и факторов антропогенного происхождения, связанных с хозяйственной деятельностью человека, рассматриваются также международные проекты по изучению климата.

Климат и деятельность человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

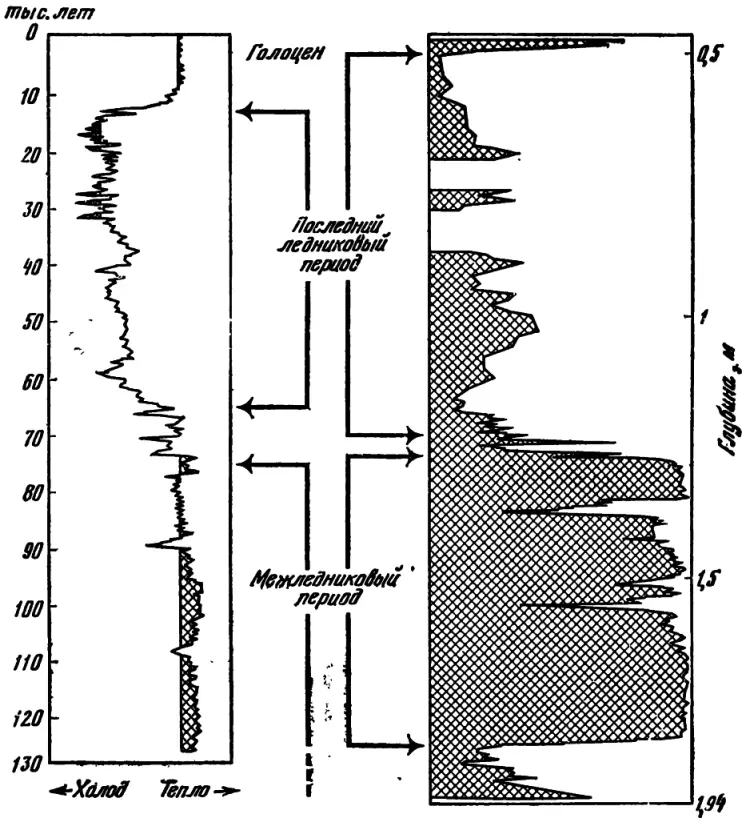

Период в 100 тыс. лет связан с практически таким же периодом колебания эксцентриситета земной орбиты (отношения фокального расстояния от Солнца до Земли к длине главной оси земной орбиты). Периодичность приблизительно в 40—43 тыс. лет связана с периодическими изменениями угла наклона плоскости экватора к плоскости орбиты Земли. Третий период порядка 19—23 тыс. лет связан с прецессией земной орбиты.

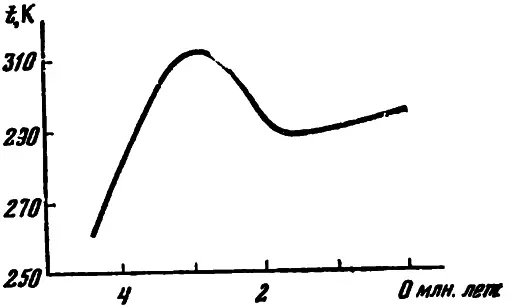

Рис. 1. Средняя глобальная температура поверхности Земли за последние 4,5 млн. лет

Рис. 2. Средняя температура поверхности Земли за последние 130—140 тыс. лет

Таким образом, колебания ледниковых-межледниковых периодов в эпоху плейстоцена в значительной мере были обусловлены изменениями приходящей на Землю солнечной радиации в результате колебаний параметров земной орбиты. Ниже мы рассмотрим и другие факторы, ответственные за изменения климата.

Для лучшего понимания истории современного климата и оценки возможных состояний климатической системы в ближайшем будущем наибольший интерес представляет климат последнего ледникового периода и голоцена. Связано это по крайней мере с тремя соображениями. Во-первых, во многих научных исследованиях высказываются опасения, что в отдаленном будущем возможно наступление очередного ледникового периода.

Выше мы отмечали, что чередование ледниковых-межледниковых периодов в значительной мере объясняется изменением параметров земной орбиты. Их экстраполяция указывает на медленную тенденцию к похолоданию. Деятельность человека, по-видимому, внесет серьезные коррективы в ход естественных процессов. Однако при рассмотрении всех вариантов изменения климата вероятность наступления новой ледниковой эпохи исключить нельзя.

Второе соображение основывается на том, что потепления или похолодания в будущем могут иметь черты, присущие отдельным периодам эпохи голоцена. Дело в том, что примерно за последние 10 тыс. лет климат Земли неоднократно менялся. Так, после окончания ледникового периода началось быстрое потепление климата. Примерно 7—8 тыс. лет назад климат был теплее, а некоторые субтропические и теплые умеренные пояса влажнее, чем сейчас. Это привело к развитию культуры Северной Африки, Среднего Востока и долины Инда. Скотоводство, охота и земледелие развивались в местах, которые когда-то были пустынями и засушливы теперь.

Около 4 тыс. лет назад в северном полушарии началось похолодание. Климат высоких широт стал более суровым, многие субтропические области превратились в пустыни. Это привело к исчезновению многих культур, в частности в Сахаре, Аравии, Раджахстане, в долине Инда. Ряд цивилизаций переместились на возвышенности и в долины рек Тигра, Евфрата и др. В последнее тысячелетие климат стал более или менее устойчивым, но в VIII—XII вв. отмечалось потепление, в XIV—XIX вв. — похолодание, а в начале XX в. климат вновь потеплел.

Третьим соображением является то, что наука располагает более надежными данными о климате последних нескольких десятков тысяч лет, а для голоцена имеется даже ряд архивных и летописных источников. Палеоклиматические исследования в последние годы шли по пути использования косвенных данных для восстановления состояния поверхности суши, ее ландшафта, растительности, орографии, температуры поверхности океана. Эти показатели характеризуют такие параметры климатической системы, как альбедо поверхности, ее тепловые свойства, теплообмен атмосферы с подстилающей поверхностью суши и океана, уровень океана, положение ледников и др. С помощью математических моделей общей циркуляции атмосферы можно реконструировать режим климатической системы с учетом перечисленных и некоторых других внешних параметров климатической системы для различных месяцев.

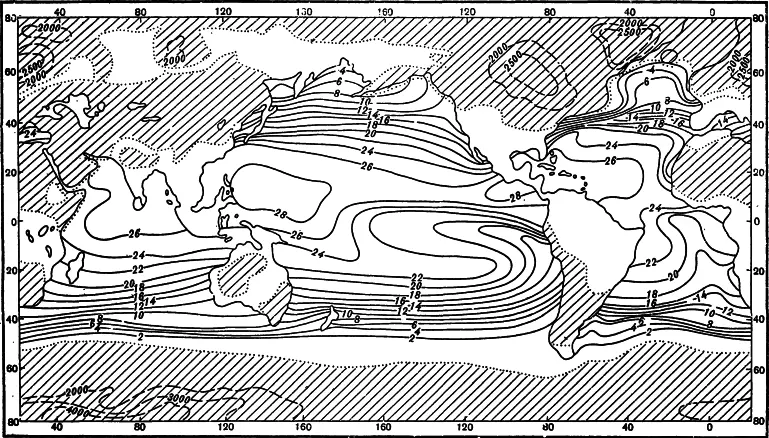

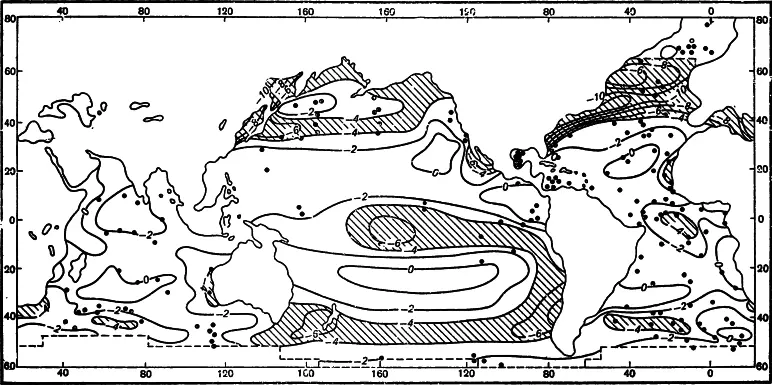

Геологам, археологам, палеогеографам и другим специалистам удалось восстановить основные характеристики подстилающей поверхности ледникового периода (рис. 3). Рис. 4 иллюстрирует разность температур поверхности Мирового океана для августа в период последнего максимального оледенения, около 18 тыс. лет назад, и в современную эпоху. Как видно из рисунков, расхождения с современными условиями существенные. Уровень океана был примерно на 85 м ниже, чем теперь, температура океана в среднем на несколько градусов, а местами в Атлантике на 10° ниже, ряд континентов покрыт ледовым панцирем, альбедо поверхности также было иным. Камни, лед и песок занимали 40 млн. км 2(в настоящее время — 24 млн. км 2), тундра и альпийские сообщества — 20 млн. км 2(в настоящее время — 8 млн. км 2), пустыни и полупустыни — 12 млн. км 2(в настоящее время — 18 млн. км 2). Общая площадь под лесами, кустарниками, саванной и другими сообществами была такой же, как сейчас.

На основании этих данных были выполнены серии численных экспериментов с тремя типами моделей общей циркуляции атмосферы, разработанными в США. В первой серии экспериментов моделировался характер средних климатических условий на земном шаре для летнего вегетационного и зимнего периодов ледниковой эпохи. В результате оказалось, что для летнего периода средняя температура у поверхности была меньше на 5,3 в северном и 4,5° С в южном полушариях, чем теперь, облачность соответственно меньше на 2,9 и 2,2%, количество осадков меньше на 8,3 и 3,9 мм, среднее давление в северном полушарии было меньше на 8,7 мб, а в южном на такую же величину больше. Была ослаблена средняя зональная циркуляция в южном полушарии. Более подробные характеристики климата содержатся в табл. 1.

Рис. 3. Основные характеристики подстилающей поверхности ледникового периода (по В. Гейтсу и др., 1976) Изотермы — в °С, высоты — в м, положение ледников заштриховано

Рис. 4. Разность температур поверхности Мирового океана ледниковой и современной эпох (по В. Гейтсу в др., 1976).

Изотермы — в °С

Таблица 1. Осредненные характеристики климата ледниковой эпохи по данным численных экспериментов

| Характеристика климата | Средние значения для июля ледникового периода | Разность средних значений поля для ледникового и современного периодов | ||

|---|---|---|---|---|

| северное полушарие | южное полушарие | северное полушарие | южное полушарие | |

| Температура поверхности, °С | 17,8 | 7,6 | -5,3 | -4,5 |

| Температура воздуха у поверхности, °С | 18,0 | 7,1 | -5,3 | -4,5 |

| Температура на уровне 800 мб, °С | 7,8 | -3,3 | -5,0 | -4,6 |

| Температура на уровне 400 мб, °С | -23,4 | -30,7 | -8,2 | -5,0 |

| Зональный ветер на уровне 800 мб, м/с | -0,9 | 3,6 | -0,3 | -0,9 |

| Зональный ветер на уровне 400 мб, м/с | 2,4 | 14,7 | -0,1 | -2,1 |

| Облачность, % | 22,5 | 44,2 | -2,9 | -2,2 |

| Относительная влажность на уровне 800 мб, % | 46,8 | 63,1 | -2,6 | 0,1 |

| Содержание влаги в атмосфере, мм | 14,2 | 12,9 | -8,3 | -3,9 |

| Испарение, мм/день | 4,0 | 3,5 | -0,5 | -0,9 |

| Осадки, мм/день | 4,5 | 3,1 | -1,2 | -0,1 |

| Давление у поверхности, мб | 972,9 | 995,1 | -8,7 | 8,7 |

Вторая серия экспериментов показала, что интенсивность циркуляции в июле и январе повышается. Оси циклонов смещаются к югу и проходят южнее Скандинавии в сторону Азии. Сильно сокращаются осадки летом, особенно над Южной и Восточной Азией, зимой они примерно такой же интенсивности, что и теперь, и лишь в северном полушарии их было немного меньше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: