Борис Никитин - Так мы жили [litres]

- Название:Так мы жили [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Самокат»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91759-359-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Никитин - Так мы жили [litres] краткое содержание

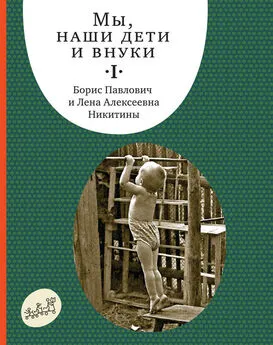

Книга рассчитана на родителей, как молодых, так и опытных, а также бабушек и дедушек, воспитателей яслей и детских садов и всех, кто интересуется педагогикой.

Во втором томе книги, «Так мы жили», идет рассказ о буднях многодетной семьи на протяжении нескольких десятков лет. Об ошибках и достижениях. И о том, как сейчас живут дети и внуки Никитиных.

Так мы жили [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может быть, наш рассказ поможет это сделать хотя бы отчасти.

Почти три года мы жили в одном доме со своими родными. Вокруг наших сыновей (двухлетнего и шестимесячного) собрались шестеро взрослых: родители, две бабушки, дядя и тетя – люди все очень разные, – из не поддающихся на влияние и уговоры. Атмосфера несогласия и напряжения воцарилась с самого начала: родные настороженно и, безусловно, отрицательно отнеслись ко всем нашим педагогическим начинаниям: необычной закалке, спортснарядам в комнате, разрешению ползать по всему дому и т. д. Их нежелание хотя бы отчасти вникнуть в то, почему мы так делаем, их предсказания страшного будущего наших детей, высказываемые с уверенностью прорицателей, – все это не могло не возбудить в нас протеста и стремления защитить себя от посягательств на наш суверенитет. К счастью, мы сами были во многом солидарны и действовали сообща, поддерживая друг друга. Это не исключало наших разногласий, но они, как правило, оставались между нами и не становились достоянием окружающих. В этом была наша сила – мы это чувствовали и дорожили своей солидарностью.

Но мы не догадывались о своей слабости, о том, что мы сами постоянно провоцировали новые недовольства и возмущения окружающих и вызывали на себя огонь их критики. Чем? Честное слово, сейчас стыдно писать об этом, но что было, то было: увлеченные своими педагогическими поисками и открытиями, мы фактически не считались с окружающими, с их мыслями, убеждениями, привычками, традициями, чувствами наконец.

Не считались не потому, разумеется, что хотели кому-то сделать наперекор, а тем более назло – суетное и мелочное это чувство нам было чуждо с самого начала. А нас подозревали в желании выделиться, что называется, быть не как все добрые люди. Это, в свою очередь, тоже обижало нас. Но главная беда заключалась в том, что мы просто поступали так, как считали правильным и нужным, и не обращали внимания на то, как это отражается на жизни и самочувствии окружающих. Мы вдохновлялись мудрым изречением: «Иди своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно», даже гордились тем, что способны идти прямо сквозь строй общественного мнения и общественных предрассудков.

Мы и сейчас этим гордимся. Хороши были бы мы, если бы вместо твердого курса избрали «виляние под влиянием» каждого встречного и поперечного. Тут речь о другом.

Совсем недавно мы наблюдали в электричке такую вот грустную сцену. В вагон, забитый до отказа, едва протиснулся отец с плачущим сынишкой лет четырех на руках.

– Хочу к бабушке, где бабушка?.. – повторял малыш снова и снова.

– Перестань реветь, – сурово выговаривал ему отец, – бабушка осталась, мы едем домой.

– Хочу к бабушке, – безнадежно тянул мальчик, еще всхлипывая, но уже в основном переставая плакать.

Отец не уловил этой перемены и, выйдя из терпения, поставил сынишку на пол.

– Будешь реветь – не возьму на руки.

Что тут началось! Мальчишка громко расплакался и начал вопить исступленно:

– К бабушке! К бабушке хочу!

Пассажиры, разумеется, встрепенулись: кто читал – бросил на самом интересном месте, кто говорил – оборвал речь на полуслове, кто дремал – очнулся… В ушах у всех звон стоял от резкого детского вопля:

– К ба-а-абушке-е-е!

Отец стоял, прислонившись к стене, и время от времени произносил как можно спокойнее и тверже (доставалось ему это нелегко):

– Кричишь? Ну кричи, кричи, а мы послушаем.

Стоявшие рядом пассажиры, в особенности, конечно, женщины, пытались унять малыша, заговаривали с ним, показывали что-то, многие предлагали отцу сесть у окна, отвлечь ребенка. Отец был непреклонен и от помощи отказывался:

– Пусть поорет, все равно по его не будет, и уговаривать его нечего.

Взбудораженный вагон между тем переживал случившееся: кто осуждал отца, кто продолжал утешать крикуна, кто советовал «наддать этому сорванцу как следует, чтобы знал на будущее», а одна пожилая женщина достала из сумочки валидол:

– Не могу я детского крика слышать, мне плохо делается…

Отец продолжал «воспитывать» сына еще минут пятнадцать, до самой Москвы, и на руки взял его, уже осипшего и изнемогшего, только когда выходил из вагона.

Мы взглянули друг на друга: жалко, мол, и отца, и сына.

– А знаешь, кого он мне напомнил? – спросила я. – Ты только не обижайся. Нас с тобой.

– Ну, знаешь! У нас так ребята в вагонах ни разу не орали!

– В вагонах – да, а дома?

И мы вспомнили давнюю историю, которую описали в своей первой книжечке «Правы ли мы?», – историю о том, как мы учили сына быть аккуратным и не дали ему чаю после того, как он опрокинул свою чашку. Больше часа продолжалось «сражение» между нами и двухлетним карапузом, окончившееся, разумеется, нашей победой, о чем мы с удовлетворением и написали так: «…Когда за обедом и на следующий день мы видим, как Алеша предусмотрительно отодвигает от края стола стакан…всякие сомнения пропадают: надо делать так, как мы делаем».

Мы тогда не замечали несоизмеримости этой победы с ценой, которая была за нее заплачена. Ладно уж, что сами мы были выбиты из колеи не только на час, но и гораздо дольше; главное – разболелась голова у бабушки, не мог работать за тонкой перегородкой дядя Володя, проснулся и расплакался шестимесячный малыш. Мы «воспитывали» сына за счет нервотрепки всех окружающих. И тем самым преподали ему один из самых вредных уроков: неважно, что переживают остальные, важно, что чувствую и делаю я.

Так, не желая того, мы возбуждали в сыне эгоистические чувства. И они не замедлили проявиться. Мы заметили, что старший не обращает никакого внимания на плач братишки – точь-в-точь как мы не обращали внимания на его собственный плач. Это нас насторожило и натолкнуло на размышления, сомнения. Мы стали понемногу выкарабкиваться из дебрей, куда попали по собственной недальновидности и неопытности.

Росли ребятишки, и мы видели, как важна для них хорошая добросердечная обстановка в доме, теплое отношение окружающих между собой. Но как добиться этих теплых отношений, если каждый стоит на своем и не стесняется в выражениях?

Рецепт тут один: видимо, надо стараться понять переживания друг друга и щадить нервы близких людей.

Так получается куда лучше – мы в этом убедились на собственном опыте. Вот только следить за собой бывает трудно, зато когда получится, бывает так приятно!

Опрокинутая чашка

Иногда меня спрашивают, вспоминая историю с пролитым чаем:

– Ну, а сейчас как бы вы поступили в описанной ситуации?

И я отвечаю: это зависит от многих обстоятельств.

Алеше разрешено залезать и на уличную лестницу, потому что он умеет уверенно слезать с нее сам. 1960 год

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Никитин - Так мы жили [litres]](/books/1065205/boris-nikitin-tak-my-zhili-litres.webp)

![Юрий Никитин - Крабоид [litres]](/books/1065971/yurij-nikitin-kraboid-litres.webp)

![Борис Никитин - Так мы начинали [litres]](/books/1066318/boris-nikitin-tak-my-nachinali-litres.webp)

![Борис Конофальский - Инквизитор [litres]](/books/1085157/boris-konofalskij-inkvizitor-litres.webp)