Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Название:Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0715-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах краткое содержание

Данная книга – третья в учебном комплексе «Основы психологической антропологии» (первая – «Психология человека», вторая – «Психология развития человека»). В книге представлены мировоззренческие, теоретические и методологические основы психолого-педагогической антропологии как целостного учения о становлении собственно человеческого в человеке, о предпосылках, условиях, средствах становления базовых человеческих способностей на разных ступенях образования. Содержание работы задает концептуальную рамку и целевые ориентиры современного отечественного образования, которые определяют общую технологию построения вариативных образовательных программ и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ России.

Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Книга адресована преподавателям психолого-педагогических дисциплин педагогических вузов и классических университетов, аспирантам и магистрантам кафедр психологии и педагогики. Она может быть полезна практическим психологам образования, педагогам, менеджерам образования и другим специалистам гуманитарной сферы.

Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

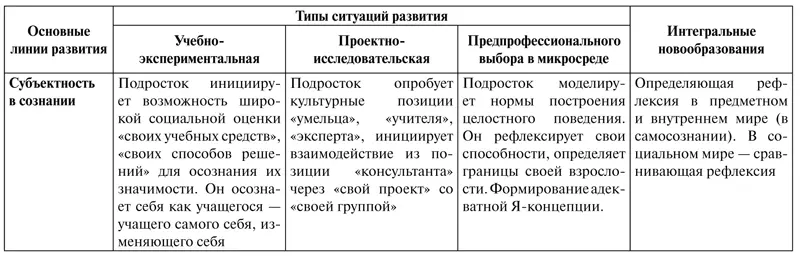

Субъектность в сознании . Подросток моделирует нормы построения целостного поведения – «свои нормы» для управления собственным поведением. Он рефлексирует свои способности, определяет границы своей взрослости. Происходит формирование адекватной Я-концепции.

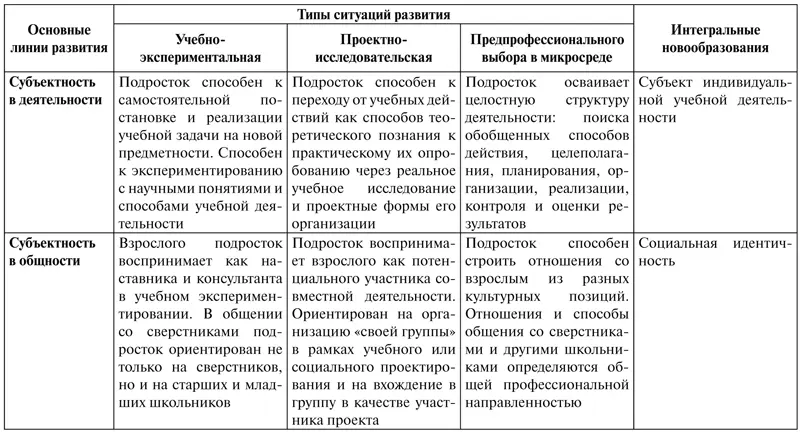

Исходя из общей схемы построения возрастно-нормативной модели развития (табл. 12), можно описать динамику развития форм субъектности подростка.

Таблица 12

Возрастно-нормативная модель развития в подростковом периоде

По линии развития субъектности в деятельности это переход в ходе реализации учебно-экспериментальной, исследовательской и проектной работы от субъекта совокупной деятельности к субъекту индивидуальной учебной деятельности , к становлению авторства в учебной деятельности. По линии развития субъектности в общности это переход от ролевого поведения к ответственному позиционированию в детских и детско-взрослых общностях. По линии развития субъектности в сознании это переход от сравнивающей к определяющей рефлексии в учебно-экспериментальной и проектно-исследовательской работе, к появлению целостных представлений о себе, включая представление о себе как о взрослом и представление о своей будущей перспективе, включая профессиональную. В социальном познании, в области общения и взаимоотношений с другими (взрослыми и сверстниками) сохраняет свои позиции сравнивающая рефлексия.

Интегрирующим моментом, относительно которого можно говорить о целостном развитии, является реализация первичного социального и профессионального самоопределения в микросреде. Самоопределение рассматривается не только как процесс, осуществляющийся в индивидуальном сознании, но и реализующийся в социально значимой деятельности и в системе реальных социальных отношений. Самоопределение является новым механизмом развития личности, возникающим в подростковый период и развивающимся в период юности. C появлением этого механизма качественно меняется уровень субъектности человека. Учащийся переходит от форм жизнедеятельности, в которых его «определяли» другие или в которых он определялся ситуативно, к социальному и профессиональному самоопределению.

3.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени основного общего образования

Образовательные ситуации на ступени основного общего образования: учебно-экспериментальная, проектно-исследовательская, предпрофессионального выбора

Учебно-экспериментальная образовательная ситуация

Содержание базового образовательного процесса. Основу содержания базового образовательного процесса в учебно-экспериментальной ситуации составляет процесс обучения . Приоритетной целью обучения в данной образовательной ситуации является развитие учебной самостоятельности школьников как инициативного, самостоятельного, ответственного поведения в учебных ситуациях. Отдельной целью и направлением работы в образовательной ситуации выступает обеспечение благополучной адаптации школьников 5–6 классов к обучению на основной ступени. В процессе обучения школьникам создаются условия для учебного позиционирования. Действенной формой заявления собственной позиции в учебной деятельности выступает, например, организация работы с младшими школьниками, при которой подросток действует из позиций Умельца и Учителя («учащего другого»), рефлексирует основания своих учебных действий. В учебной деятельности осваиваются обобщенные способы действий в новых и все усложняющихся областях теоретической деятельности человека, формируются учебно-познавательные мотивы, мотивы собственного роста и самосовершенствования.

Уникальные возможности реализации учебно-экспериментальной деятельности создаются в школьном экспериментарии. Экспериментарий представляет собой экспозицию приборов или объектов, с которыми можно проводить самостоятельные эксперименты в игровой форме в области естественных наук. Принципиально важным в создании экспериментария является вовлечение учащихся в создание его элементной базы. Такая деятельность требует не только активной творческой позиции, но и согласования действий в группах – как моновозрастных, так и разновозрастных, – а также между учащимися и педагогами.

Подросток участвует в совместной учебно-экспериментальной деятельности под руководством взрослого, осваивает новые учебные предметы и предметные области; учится работать в поле теоретических проблем: формулирует проблемы, предлагает пути их решения, моделирует способы действия с понятием; научается работать с системой понятий, устанавливать межпредметные связи, систематизировать полученную информацию. Оставаясь субъектом совокупной деятельности, младший подросток начинает осознавать свою роль в ней, проявляет желание освоить целостную деятельность и стать ее автором.

В учебно-экспериментальной образовательной ситуации школьник занимает позицию учащегося, экспериментатора , психологические предпосылки которой были сформированы на начальной ступени обучения. В учебно-экспериментальной образовательной ситуации происходит осознание личностного смысла учения, развитие мотивов самоизменения, саморазвития .

Сопряженной с позицией экспериментатора данной образовательной ситуации является позиция младшего учителя по отношению к другому или к самому себе. Позиция «младшего учителя» обусловлена тем, что подростку для понимания собственных возможностей действовать и отвечать за свои действия требуется ситуация самостоятельного и ответственного действия. Младший подросток может и должен на какое-то время стать учителем более маленьких школьников, для того чтобы окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося.

Позиция учащегося, экспериментатора реализуется в определенной программе действий . Учащийся ставит учебную задачу, контролирует и оценивает способ ее выполнения, аргументирует свою учебную позицию, вступает в дискуссию, выражает отношение к излагаемой точке зрения, содержательно оценивает достоинства и недостатки своих действий, а также действий и суждений своих одноклассников в учебно-экспериментальной деятельности. Учащийся последовательно наращивает потенциал самостоятельных учебных действий, экспериментируя с учебным предметным содержанием, осваивая средства самостоятельного информационного поиска и работы с информацией в различных областях учебной деятельности. В самостоятельном исследовательском действии происходит становление способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в окружающей среде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: