Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Название:Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0715-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах краткое содержание

Данная книга – третья в учебном комплексе «Основы психологической антропологии» (первая – «Психология человека», вторая – «Психология развития человека»). В книге представлены мировоззренческие, теоретические и методологические основы психолого-педагогической антропологии как целостного учения о становлении собственно человеческого в человеке, о предпосылках, условиях, средствах становления базовых человеческих способностей на разных ступенях образования. Содержание работы задает концептуальную рамку и целевые ориентиры современного отечественного образования, которые определяют общую технологию построения вариативных образовательных программ и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ России.

Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Книга адресована преподавателям психолого-педагогических дисциплин педагогических вузов и классических университетов, аспирантам и магистрантам кафедр психологии и педагогики. Она может быть полезна практическим психологам образования, педагогам, менеджерам образования и другим специалистам гуманитарной сферы.

Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Актуальность различения и сопоставления двух видов (стихийного и целенаправленного) образования определяется своеобразием социокультурной ситуации в современном образовании: в жизни современного общества границы и содержание образовательных процессов весьма динамичны и изменчивы. Информатизация всех сфер общественной жизни приводит к тому, что закрепленное ранее за образовательными институтами (школами, вузами) содержание осваивается индивидом вне его рамок – в повседневном общении, посредством информационных коммуникаций. Для профессиональной деятельности в образовании это обстоятельство имеет важнейшее значение.

Известный философ и социолог А. Моль, подчеркивая действенный характер средств массовой коммуникации в естественном процессе усвоения культуры, отмечал, что человек усваивает культуру из социального окружения, которое отчасти воспитывает ее в нем, а отчасти его ею же пропитывает . Последнее – дело средств массовой коммуникации, этих новых факторов духовного мира, обеспечивающих в наше время необходимый контакт между индивидуумом и общественной средой. Сведениями, которые попадают в поле зрения современного человека и которые он берет себе на вооружение, он чаще овладевает, пассивно погружаясь в поток сообщений, чем в процесс рационального образования, которое, бесспорно, более методично и лучше организовано, но осуществляется лишь в течение ограниченного периода жизни. Школа жизни дает больше, чем школа академическая, и большую часть своих полезных знаний мы рассчитываем извлечь именно из нее [13].

В педагогике давно известно, что наиболее эффективным является непрямое, недирективное, опосредованное воздействие, которое не ощущается ребенком как воспитывающее, а воспринимается как самостоятельное пополнение своего жизненного опыта. В этом заключается основное преимущество средств массовой коммуникации, сети Интернет, неформальных группировок сверстников и других составляющих окружения перед школой, если последняя предпочитает только прямые, директивные воспитательные воздействия. Поэтому важно и в образовательных процессах сохранять естественность освоения культурного содержания, присущую процессу образования, стремиться к тому, чтобы наиболее важные и значимые ситуации максимально полно проживались ребенком, чтобы знания о возможных вариантах поведения и их последствиях открывались им самостоятельно, а не сообщались ему педагогом в ходе воспитательной беседы или внушения.

«Процесс образования» – понятийное обозначение тех сторон жизнедеятельности человека, форм его жизни, в которых осуществляется его индивидуальное бытие, часто помимо его воли и его сознания. Человек не рождается с готовым набором способностей, позволяющих ему быть человеком, – он должен обрести их в процессе жизнедеятельности. Человек становится в своем человеческом качестве в течение всей индивидуальной жизни.

Образовательные процессы и процессы образования решают общие задачи приобщения подрастающих поколений к достижениям человеческой культуры, включения их в современную жизнь общества, развития у них собственно человеческих способностей.

Но ключевой вопрос в данном случае – вопрос содержания культуры, осваиваемого в естественном процессе образования человека и в специально построенном образовательном процессе. Ответ на этот вопрос определяет выделение внутри единого процесса образования и образовательного процесса отдельных типов этих процессов.

В настоящее время в педагогике принято выделять два образовательных процесса – обучение и воспитание.При этом основные усилия ученых педагогов и психологов были направлены на исследование и обоснование процесса обучения в его достаточно ограниченном понимании – обучения школьников учебным предметам или дидактическим версиям научных дисциплин. В образовательном процессе обучения осваиваются достижения научной мысли и развиваются познавательные способности школьников.

Развитие только одной – хотя и важной – способности человека не отвечает запросам современного общества к образованию. В последние годы активно обсуждается вопрос о необходимости возвращения школе функций воспитания. Действительно, образование не может передать задачу приобщения школьников к ценностям культуры и человеческих отношений стихийному процессу социализации. Выше мы писали об актуальности проблем безопасного образования, здоровье сберегающего образования. Сохранение здоровья в школе, воспитание нравственной устойчивости школьников к деструктивным воздействиям социума в современных условиях приобретают особое значение. В современном обществе образование должно принимать на себя функции развития многообразных способностей и качеств человека.

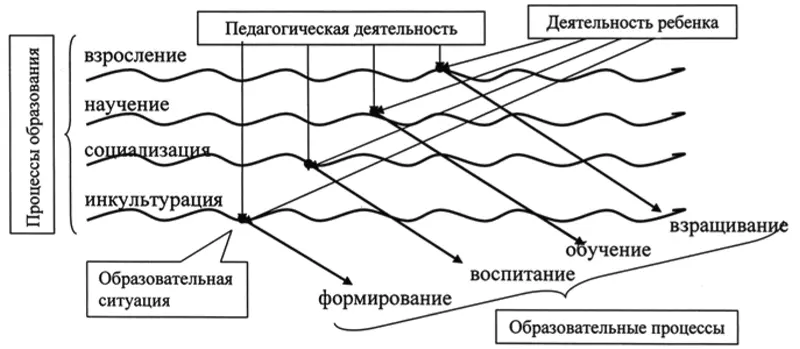

Выделение типов процессов образования и вслед за этим типов образовательных процессов возможно на основе анализа способа или ситуации человеческого бытия. В рамках антропологического подхода к образованию в качестве основных нами выделяются четыре формы процесса образования – взросление, инкультурация, научение, социализация, каждая из которых существует как вполне определенная и относительно независимая от других форма человеческой жизнедеятельности. Каждой форме процесса образования соответствует определенный тип образовательного процесса. Образовательные процессы – это содержание и конкретные способы деятельности субъектов образования, педагогов и учащихся, взрослых и детей. На рис. 4 представлено соотношение процессов образования и образовательных процессов.

Рис. 4. Соотношение образовательных процессов и процессов образования

Взросление представляет собой процесс становления адекватного и хорошо адаптированного человека ко всему многообразию жизненных коллизий. В ходе взросления происходят изменения в физическом облике человека, в его внутреннем мире, в социальных взаимодействиях. Процесс взросления вбирает в себя становление многообразных телесно-органических, нейро-физиологических, психофизиологических и собственно психологических структур и функций человека. Взросление включает в себя процессы оформления полового диморфизма как процессы роста и превращения девочки в женщину и мальчика в мужчину.

В различные периоды жизни происходит становление определенных сторон и качеств жизни человека. «Оживление и одушевление» – главный психологический смысл событий, происходящих с ребенком на протяжении дошкольного детства. За первые шесть-семь лет жизни дитя становится хозяином собственного тела и способностей своей души. В подростковом возрасте осваиваются полоролевые отношения, приобретаются формы поведения «настоящей женщины» и «настоящего мужчины». В юности и молодости приходит пора настоящего взросления, оформления физической, психологической и социальной зрелости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: