Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Название:Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ПСТГУ»050b4b88-f623-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7429-0715-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Слободчиков - Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах краткое содержание

Данная книга – третья в учебном комплексе «Основы психологической антропологии» (первая – «Психология человека», вторая – «Психология развития человека»). В книге представлены мировоззренческие, теоретические и методологические основы психолого-педагогической антропологии как целостного учения о становлении собственно человеческого в человеке, о предпосылках, условиях, средствах становления базовых человеческих способностей на разных ступенях образования. Содержание работы задает концептуальную рамку и целевые ориентиры современного отечественного образования, которые определяют общую технологию построения вариативных образовательных программ и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ России.

Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.

Книга адресована преподавателям психолого-педагогических дисциплин педагогических вузов и классических университетов, аспирантам и магистрантам кафедр психологии и педагогики. Она может быть полезна практическим психологам образования, педагогам, менеджерам образования и другим специалистам гуманитарной сферы.

Психология образования человека. Становление субъектности в образовательных процессах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Субъектность в общности. Внеситуативно-познавательное общение сохраняет свое значение на протяжении всей ситуации. Появляется внеситуативно-личностное общение (после 5 лет), формирующееся на основе личностных мотивов и служащее целям познания мира людей. Взрослый человек как особая человеческая личность – основной мотив этого общения. Разнообразие и сложность отношений, складывающихся у дошкольника с разными взрослыми, приводит к иерархизации социального мира ребенка и к дифференцированному представлению о разных свойствах одного человека. Оно вводит ребенка в структурно сложный мир людей и позволяет занять в нем адекватное место. Ребенок усваивает правила социального поведения, приобретает понятие о своих правах и обязанностях по отношению к другим, приобщается к нравственным ценностям общества. Ребенок воспринимает взрослого как носителя норм школьной жизни, которого необходимо слушаться и выполнять все требования. Выделяет позицию другого как отличную от своей (децентрация).

У ребенка появляется потребность в общении с ровесником как собеседником. Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий («Давайте так играть… рисовать…»). Использует простой договор («Я буду… а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других. Может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы. Легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему. Избирателен в выборе партнеров. Осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с парт нерами.

Субъектность в сознании. Становление новой ступени развития сознания – самосознания как открытия своих переживаний и осмысленная ориентировка в них. Осознание своего места в системе отношений с другими людьми. Складываются начальные общие представления о природных и общественных явлениях, формируется прообраз мировоззрения. К концу дошкольного возраста у ребенка складывается самооценка, общая схема образа Я (Я-концепция). Осознание себя как «незнающего» («Я еще маленький»).

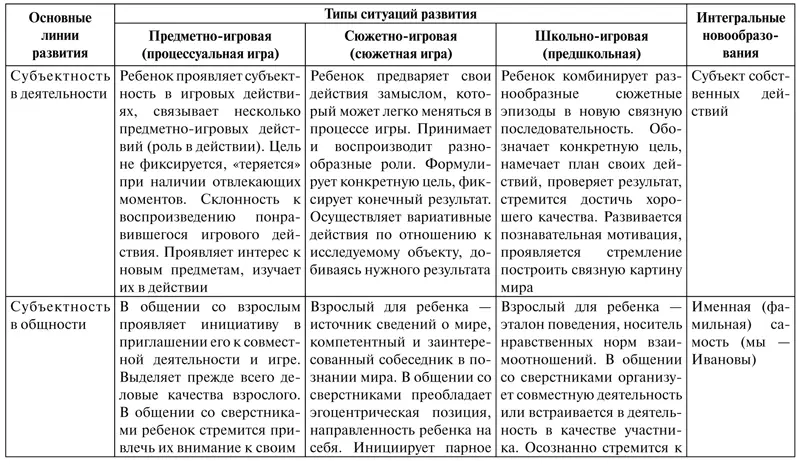

Интегральные новообразования дошкольного возраста представлены по главным линиям развития (см. табл. 8). По линии развития субъектности в деятельности – это становление дошкольника субъектом собственных действий. Ребенок не просто действует адекватно назначению и способу действия с предметом, но осознаёт структуру своих действий, действует осмысленно. Появляется произвольность действия как способность ориентироваться на образец и идти от замысла к целеполаганию и целереализации.

Таблица 8

Возрастно-нормативная модель развития дошкольников

По линии развития субъектности в общности интегральное новообразование – именная (фамильная) самость. Ребенок идентифицирует себя как сына (дочь), как носителя имени и фамилии.

По линии развития субъектности в сознании это развитие полагающей рефлексиикак определение границ собственной самости относительно предметного мира, во взаимоотношениях с другими (отличение себя от других). Это также полагание своего внутреннего мира как особой реальности – становление самосознания. В дошкольном детстве складывается иерархия мотивов, этические инстанции и зачатки мировоззрения, возникает личностный тип поведения, опосредствуемый образцами, содержанием которых являются отношения взрослых к друг к другу и к предметному миру.

Все эти новообразования и составляют психологическую основу готовности ребенка к школе, выступают предпосылками готовности к новой форме жизни. Складывается «внутренняя позиция» школьника (Л.И. Божович) – стремление к социальному положению школьника и к учению как общественно значимой и социально оцениваемой деятельности.

1.3. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования

Основные модели образовательного процесса в детском саду. Оптимальная модель образовательного процесса в дошкольном возрасте. Образовательные ситуации на ступени дошкольного образования: предметно-игровая, сюжетно-игровая, школьно-игровая

Основные модели образовательного процесса в детском саду

Выше было обосновано положение, что модель образовательного процесса и педагогической деятельности – это интеграция возрастно-нормативной модели развития на ступени образования и условий ее реализации: возрастно-сообразной деятельности взрослых, деятельности образующихся, совместной деятельности детско-взрослой общности. Модельное описание образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования осуществлено Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко [54]. При описании модели образовательного процесса в детском саду авторы ввели следующие измерения: функции (позиции) взрослого по отношению к детскому сообществу, организация содержаний образования (или развивающих содержаний), структура предметной среды . Эти измерения создают в целом образовательную среду, в которую погружается ребенок в детском саду.

Выделенные измерения позволили авторам свести все дошкольные программы (как современные, так и существовавшие в истории педагогики) к трем общим типам моделей образовательного процесса: 1) учебная модель, 2) комплексно-тематическая модель, 3) предметно-средовая модель . Приведем краткое описание каждой из моделей.

Учебная модельхарактеризуется организацией содержаний образования по принципу разделенных учебных предметов (по сферам познания или по видам деятельности), каждый из которых имеет свою логику построения. Такое содержание образования тесно связано с определенной позицией взрослого – учительской: инициатива и направление деятельности принадлежат всецело взрослому. Модель рассчитана на жесткое программирование образовательной среды – ее топографии (в виде «сборника» учебных предметов) и временной развертки (развертывание образовательных содержаний в течение года в логике учебного предмета).

Образовательный процесс развертывается в дисциплинарной школьно-урочной форме, удерживающей детей в рамках учебного предмета. Предметная среда обслуживает урок, и ее организация приобретает вид «учебных пособий». Однозначное соответствие развивающих задач, учебных предметов, предметной среды и единственность педагогической позиции взрослого в идеале направлены на мотивацию адекватной учебному предмету активности ребенка. Все незапланированные виды активности, инициативности детей не приветствуются и исключаются взрослым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: