Виктор Петров - Искусственный спутник земли

- Название:Искусственный спутник земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Военное Издательство Министерства обороны Союза ССР

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Петров - Искусственный спутник земли краткое содержание

В ней последовательно излагаются этапы освоения космоса, начиная с осуществления необитаемого и неавтоматизированного искусственного спутника Земли и кончая изложением вопросов создания межпланетных станций и космических кораблей. subtitle

3 0

/i/64/718764/Grinya2003.png

0

/i/64/718764/CoolReader.png

Искусственный спутник земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полученные наблюдения машина наносит на картограмму.

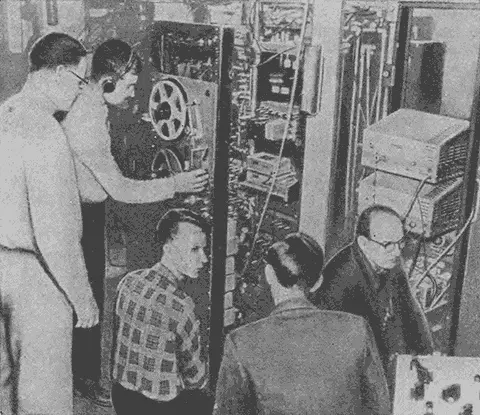

На Аляске научные сотрудники геофизического института также ведут наблюдения за спутниками.

На рис. 57б показан момент наблюдений за советскими спутниками в лаборатории геофизического института в Фэрбенксе на Аляске.

В США предполагали запустить спутник так, что наклон его орбиты к экватору будет не больше 40°. Как известно, запуск спутника на такую орбиту — близкую к экватору, является более легкой задачей, чем та задача, которую решили при запуске первых советских спутников, так как при запуске ближе к экватору имеется возможность использования вращения Земли для разгона ракеты. Как только был запущен первый советский ИСЗ, американцы срочно передислоцировали цепь своих станций, расположенных ранее вокруг Земли на этих широтах. Ряд таких станций расположен вдоль 75 меридиана, потому что этот меридиан занимает большое место в планах работ Международного геофизического года. Фотографическая аппаратура, расположенная на этих станциях, обеспечит определение трех координат — широты, долготы и высоты полета спутника с точностью до 10÷15 метров.

Кроме того, в США была срочно создана сеть станций для визуального наблюдения за искусственными спутниками. Находящиеся на них наблюдатели снабжены оптической аппаратурой, и на них возложена ответственность за наблюдением сравнительно небольшой части неба. Эти станции будут в дальнейшем особенно полезны на последних стадиях существования спутников, когда они по спирали начнут приближаться к Земле, тем более, что радиосигналы с них прекратились вследствие разрядки источников электроэнергии. Для предварительного определения координат спутника необходима работа специального радиопередатчика, расположенного на нем. С его помощью в специальном вычислительном центре производились вычисления орбит спутника для каждого его прохождения в сумерки в поле зрения каждой станции. Этим станциям и наблюдателям сообщали положение спутника с точностью до одного градуса и время его появления с точностью до нескольких секунд. Такая точность нужна потому, что каждая станция имеет возможность наблюдать спутник не два раза в сутки (утром и вечером, как могло показаться с первого взгляда), а в течение одних утренних или одних вечерних сумерок примерно один раз в неделю. Это объясняется тем, что спутник с каждым новым оборотом вокруг Земли пролетает над новым местом на Земле и лишь примерно через неделю начнет пролетать над старыми местами.

На станции должны знать, в каком месте небосвода будет находиться спутник, для того чтобы успеть сделать точные замеры его положения. Эта задача является трудной вследствие большой скорости движения спутника (1000–5000 угловых секунд за секунду времени, над всей территорией США, например, он пролетает за несколько минут и находится в зоне хорошего наблюдения только в течение одной — двух минут). Наблюдение за спутником с помощью мощных стационарных длиннофокусных телескопов бесполезно, так как изображение ИСЗ в поле их зрения будет перемещаться со скоростью 50÷30 см/сек. Можно применять короткофокусные телескопы с фокусным расстоянием в 60÷90 см, тогда изображение спутника перемещается со скоростью 1 см/сек, и за ним можно легко следить.

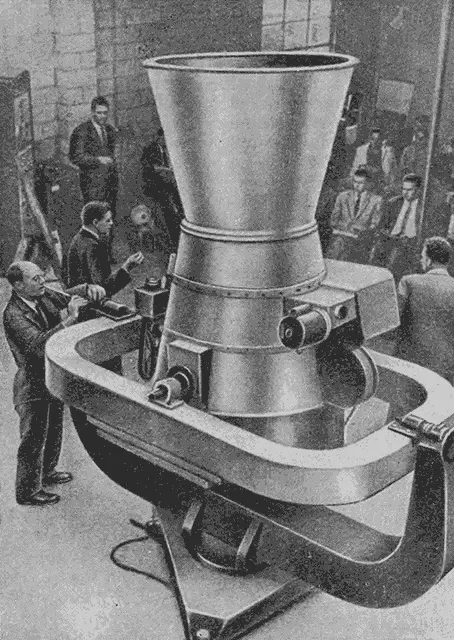

Для определения точного положения спутника используются известные стробоскопические методы фотографирования быстро движущихся объектов. Вследствие очень малой яркости спутника съемка его производится на фотопленку очень большой чувствительности, время экспозиции автоматически выдерживается тем меньшим, чем более светлые сумерки, для того чтобы избежать сколько-нибудь значительного вуалирования снимка. Фотокамера, сконструированная для фотографирования ИСЗ, показана на рис. 57 в.

Фотографическая система имеет объектив со входным отверстием порядка 500 мм и фокусным расстоянием 100÷70 см. Применены два затвора: большой затвор, определяющий общее время экспозиции кадра, и вращающийся затвор, работающий, когда большой затвор находится в открытом состоянии. Вращающийся затвор прерывает экспозицию на промежутки времени около одной сотой секунды, поэтому на продолговатом изображении движущегося относительно звезд спутника появляются метки времени. Скорость вращения этого затвора согласовывается с ходом специальных особо точных кварцевых часов. Так как кварцевые часы измеряют время с точностью до тысячных долей секунды, то считают, что положение спутника определяется с точностью до 1–5 угловых секунд.

5. Радиопеленгация ИСЗМы уже сказали, что для систем оптического наблюдения за спутником необходимо, чтобы наблюдателям были заранее сообщены его координаты и время появления. В СССР такие сообщения о полете первых в мире ИСЗ регулярно передавались по радио.

Для этой цели в различных странах мира и в СССР применяются специальные станции, входящие в общую систему радиотелеизмерений спутников, оборудованных радиопеленгаторными установками. Эти станции расположены так, что они могли по сигналам, принимаемым от радиопередатчика, установленного на ИСЗ, определять его координаты и пеленговать его. Передатчик первых советских спутников мощностью во много раз большей, чем предлагали установить американцы на своем «Авангарде», более недели непрерывно излучал электромагнитные колебания частотой 20,005 и 40,002 мегагерца (длина волны 15 и 7,5 м соответственно).

Принцип пеленгации состоит в том, что по разности фаз высокочастотных колебаний передатчика, принятых на Земле на две разнесенные на известное расстояние антенны, можно определить направление на передатчик и расстояние до него.

Для пояснения обратимся к рис. 58. Пусть верхняя синусоида, изображенная на нем, представляет высокочастотные колебания, принятые одной антенной, нижняя — другой. Так как антенны разнесены, то эти колебания перед тем, как попасть в антенны, проходят разный путь. Поэтому между ними имеется какая-то разность фаз Ф (расстояние во времени между началами синусоид, обозначенных O-I и О-Ⅱ). Эту разность фаз мы можем измерить, но при этом мы не можем учесть разность в целое число периодов синусоиды, т. е. допускаем ошибку в n ∙360°, где n — целое число.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Петров - Сага Форта Росс [Книга 1. Принцесса Елена]](/books/1072668/viktor-petrov-saga-forta-ross-kniga-1-princessa.webp)

![Виктор Петров - Призыватель демонов [СИ]](/books/1087625/viktor-petrov-prizyvatel-demonov-si.webp)