Коллектив авторов - Квантовый мир. Невероятная теория в самом сердце мироздания

- Название:Квантовый мир. Невероятная теория в самом сердце мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-121932-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Квантовый мир. Невероятная теория в самом сердце мироздания краткое содержание

В этой книге собраны размышления ведущих физиков и лучшие материалы журнала New Scientist, которые познакомят вас с прошлым, настоящим и будущим квантового мира позволят по-новому взглянуть на реальность.

Квантовый мир. Невероятная теория в самом сердце мироздания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В конечном счете работа транзистора определяется управлением переходов электронов между разными энергетическими уровнями в атомах полупроводниковых материалов. На фундаментальном уровне этот процесс основан на поведении квантового характера.

Сегодня разрабатываются новые типы квантовых транзисторов. В 2015 году, например, исследователи продемонстрировали, что два кремниевых транзистора, действующих как квантовые биты, могут осуществлять небольшие вычисления.

Открытие транзисторов

Транзисторы, гудящие сегодня в процессорах компьютеров, зависят от свойств странного гибридного материала, известного как полупроводник. Находясь на краю между электрической проводимостью и изолированием, полупроводники иногда позволяют токам проходить, а иногда решительно их блокируют.

К началу XX века некоторые аспекты этой «двойственной личности» были детально зафиксированы. Например, стало известно, что полупроводник галенит, или сульфид свинца, при некоторых условиях образовывает с металлом переход, через который ток проходит только в одном направлении. Благодаря этому некоторое время его широко использовали в первых беспроводных приемниках, преобразующих колеблющиеся радиосигналы в устойчивый постоянный ток. Однако это был трудоемкий и временами приводящий в ярость процесс, что являлось симптомом всех полупроводниковых провалов. Казалось, что их свойствам не было логических объяснений; небольшое изменение температуры или состава материала могло перевести их из проводников в изоляторы и наоборот. Укрощение их капризов было заманчивой перспективой, позволяющей сделать надежные, воспроизводимые электрические выключатели, но никто не понимал, как этого добиться.

Таким образом, в радиоприемниках, телефонных и телеграфных системах 20-х и 30-х годов XX века безраздельно господствовали вакуумные трубки, несмотря на громоздкость, большой риск поломки и высокое энергопотребление. Однако семена их упадка и окончательного триумфа полупроводников уже были посеяны.

В 1928 году Рудольф Пайерлс, молодой еврей, родившийся в Берлине, был студентом и работал в Лейпциге (Германия) под руководством Вернера Гейзенберга, великого пионера квантовой физики. Повороты судьбы впоследствии приведут его к званию одного из самых уважаемых физиков Великобритании и сделают противником наставника Пайерлса в гонке за «рецептом» первой атомной бомбы. В то время, однако, его занимал куда более скучный вопрос: почему электрические токи в некоторых металлах отклоняются в неправильном направлении при столкновении с магнитным полем?

Отсутствие электронов

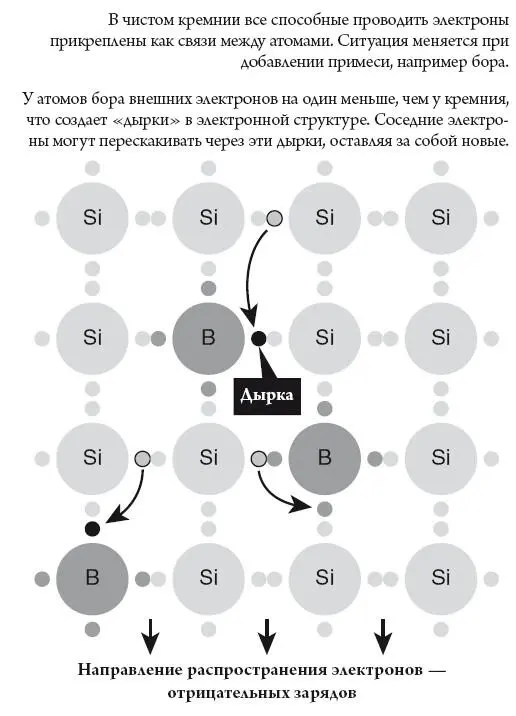

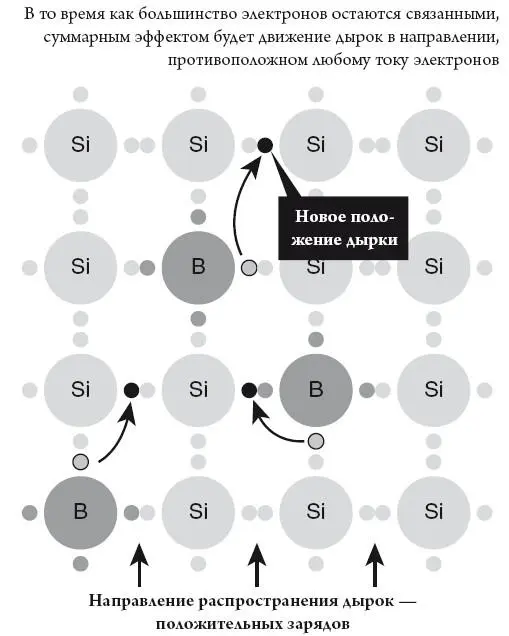

Для Пайерлса ответ был очевидным. «Дело в том, что вы не можете понять твердые тела без использования квантовой теории», – напомнил он в интервью 1977 года. Пайерлс показал, что, как и в квантовой теории, – где электроны, обращающиеся вокруг ядра, не могут иметь просто любое значение энергии, а ограничены набором отдельных энергетических состояний, – внутри твердого кристалла электроны вставлены в «полосы» разрешенных энергетических состояний. Если одна из этих полос имеет лишь несколько занятых состояний, электроны обладают большей свободой движения, и в результате получается знакомый электрический ток. Но если у полосы занята бóльшая часть состояний, движение электрона ограничено редкими прыжками в соседнюю пустую щель. Когда большинство электронов находится в покое, создается впечатление, что движутся эти незанятые состояния: подвижные «отсутствия электронов» действуют для всех как положительные заряды – и двигаются в неправильном направлении в магнитном поле.

Вычисления для полос Пайерлса были зачатком согласованного квантово-механического взгляда на происхождение электрической проводимости, но в то время никто еще не изготовил переходы. Произошло это только в 1940 году, когда группа ученых из Bell Labs под руководством инженера Рассела Ола попыталась укротить особенности полупроводникового кремния. Тогда считалось, что прерывистость проводимости кремния возникает из-за наличия примесей в его кристаллической структуре, поэтому Ол и его группа занимались его очисткой. Однажды в результате сбоя в процессе очистки был получен пруток с поистине странным характером проводимости. Одна половина вела себя так, будто в ней преобладали отрицательно заряженные носители тока – электроны. При этом вторая демонстрировала признаки содержания движущихся положительных зарядов.

Рис. 4.1. Транзисторы, запускающие наши компьютеры, работают на дырках.

Это было необычно, но и вполовину не так странно, как результат раскаливания прутка Олом и его группой. Предоставленный сам себе, этот несбалансированный кремний вообще ничего не делал. Однако под ярким светом он перескакивал в проводящее состояние, при котором ток шел из отрицательной области в положительную. Дополнительные исследования выявили, в чем было дело. Обычно четыре внешних электрона атома кремния соединены связями с другими атомами кристалла. Но на одной стороне прутка Ола мельчайшая примесь фосфора с его пятью внешними электронами создавала избыток не прикрепленных электронов, а небольшое количество бора с тремя электронами на другой приводило к дефициту электронов (см. рис. 4.1).

После «активации» светом электроны утекали из области их избытка, чтобы заполнить дырки в электронной структуре, появившиеся из-за бора. Ол назвал это открытие «положительно-отрицательным», или p-n , переходом из-за двух отдельных областей положительных и отрицательных носителей заряда. Свойство преобразовывать световую энергию в электрический ток сделало его, между прочим, первым в мире фотоэлементом.

Роящиеся дырки

Несколько лет спустя Уильям Шокли, физик из Bell Labs в Мюррей-Хилл (штат Нью-Джерси), услышал о прорыве Ола. Он быстро понял, какие возможности дает p-n -переход, и был очарован мыслью о том, что если прижать металлический контакт к середине перехода, то можно использовать внешнее электрическое поле вместо света для контроля протекающего через переход тока. В достаточно тонком кремниевом слое n – или p -типа, рассуждал он, правильное напряжение заставит электроны или дырки двигаться навстречу контакту, давая дополнительные носители заряда, которые усилят идущий по поверхностному слою ток. В результате получится легко управляемый, маломощный и небольшой усилитель, который заменит вакуумную трубку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: