Стивен Вайнберг - Первые три минуты [litres]

- Название:Первые три минуты [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113740-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Вайнберг - Первые три минуты [litres] краткое содержание

Первые три минуты [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Информационный канал, конечно, был закупорен в обе стороны: и от экспериментаторов к теоретикам, и обратно. Когда Пензиас с Вильсоном в 1964 г. принялись искать источник помех в своей антенне, они и понятия не имели о предсказании Алфера и Германа.

В-третьих (на мой взгляд, это основная причина, по которой не был сделан решающий шаг от теории Большого взрыва к обнаружению 3-градусного фона), физики с большим недоверием относились ко всем теориям ранней Вселенной. (В частности, я припоминаю свое собственное отношение до 1965 г.) Упомянутые выше трудности практически ничего не стоило преодолеть. Но сами первые три минуты настолько от нас далеки, температура и плотность достигают настолько экстремальных значений, что нам как-то не по себе применять к ним хорошо знакомую статистическую и ядерную физику.

Так уж устроен физический путь познания: наша ошибка зачастую не в легком принятии теорий на веру, а в том, что мы не принимаем их всерьез. Непросто смириться с тем, что все эти числа и уравнения, которые мы играючи выводим на бумаге, имеют отношение к реальному миру. Хуже того, некоторые темы в науке негласно считаются не заслуживающими внимания ни теоретиков, ни экспериментаторов. Гамову, Алферу и Герману стоит сказать большое спасибо за то, что они приняли раннюю Вселенную всерьез и разобрались, что, согласно установленным физическим законам, должно было происходить в ней в первые три минуты. Но даже они не смогли сделать последний шаг: убедить радиоастрономов поискать микроволновый фон. Обнаружение в 1965 г. 3-градусного реликтового излучения имело огромное значение еще и потому, что заставило всех нас свыкнуться с мыслью: ранняя Вселенная реально существовала.

Я остановился на этой упущенной возможности, поскольку она преподала нам полезный урок. Вполне объяснимо, почему люди так любят живописать славное прошлое науки, усеянное случайными открытиями, блестящими прозрениями и революциями, которые вершили такие гиганты, как Ньютон или Эйнштейн. Но, как мне кажется, невозможно по-настоящему прочувствовать научные успехи, не зная, насколько бывает сложно – как легко впасть в заблуждение, как трудно решить, в какую сторону двигаться дальше…

7. Первая сотая доля секунды

В главе 5 наш рассказ о первых трех минутах пошел не с самого начала, а со «стоп-кадра № 1», когда температура во Вселенной уже упала до 100 миллиардов градусов, а космос был заполнен только фотонами, электронами, нейтрино и их античастицами. Если бы это были единственные разновидности частиц в природе, мы легко могли бы отмотать расширение мироздания на 0,0108 секунды назад и прийти к истинному началу – моменту с бесконечными плотностью и температурой.

Но современной физике известны и другие сорта частиц: мюоны, пи-мезоны, протоны, нейтроны и т. д., и т. п. Если уходить в прошлое все дальше и дальше, то рано или поздно все эти частицы заполнят Вселенную в изрядных количествах и, непрерывно взаимодействуя друг с другом, будут находиться в тепловом равновесии. Сейчас (по причинам, которые я разъясню ниже) мы просто слишком мало знаем об элементарных частицах, чтобы хоть сколько-нибудь уверенно говорить о свойствах этого пестрого зверинца. Так что самое начало Вселенной скрыто от нас во тьме нашего незнания физики сверхмалого.

Естественно, трудно удержаться от соблазна хотя бы немного разогнать эту тьму. Особенно он велик для теоретиков вроде меня, которые бо́льшую часть жизни посвятили элементарным частицам, а не астрофизике. Многие гипотезы в современной физике элементарных частиц приводят к таким далекоидущим выводам, что сегодня почти нет возможности проверить их в лабораториях. Зато они в полную силу работают в очень ранней Вселенной.

Первую задачу, с которой мы сталкиваемся, когда речь заходит о температуре выше 100 миллиардов градусов, задают сильные взаимодействия элементарных частиц. Сильное взаимодействие удерживает нейтроны и протоны в ядре. Эти ядерные силы, в отличие от силы тяжести или электромагнетизма, не встречаются в повседневной жизни. Дело в том, что они простираются на очень короткие расстояния – около десятой доли от одной миллионной одной миллионной сантиметра (10 –13см). Даже в молекулах, где ядра соседних атомов разнесены на несколько сотых долей одной миллионной сантиметра (10 –8см), сильное взаимодействие между ядрами, как правило, можно не учитывать. Однако ядерные силы очень велики, о чем свидетельствует название взаимодействия. Если вплотную сблизить два протона, ядерные силы между ними в 100 раз превысят силу электрического отталкивания. То есть они способны противодействовать электрическому отталкиванию почти сотни протонов. При взрыве водородной бомбы нейтроны и протоны как раз перестраиваются в более тесные конфигурации, поддерживаемые сильным взаимодействием, а выделившаяся при этом энергия переходит в энергию взрыва.

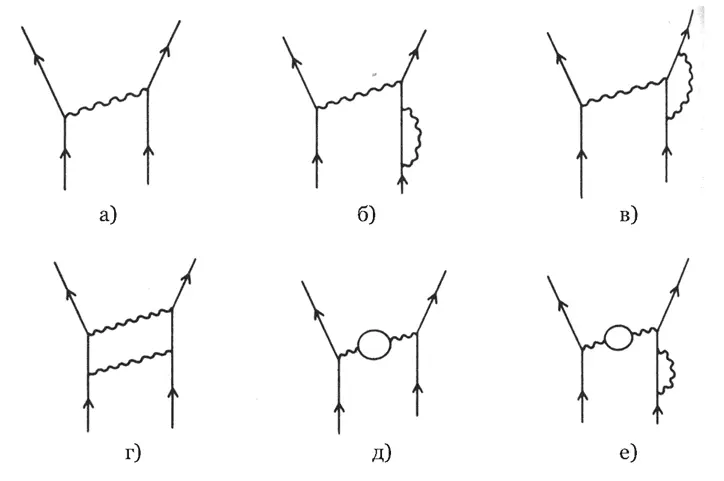

Именно из-за высокой интенсивности сильного взаимодействия работать с ним на математическом языке гораздо труднее, чем с электромагнитным. Когда, например, мы рассчитываем процесс рассеяния двух электронов друг на друге за счет электромагнитного взаимодействия, то должны сложить бесконечное количество слагаемых, каждое из которых соответствует определенной последовательности испускания и поглощения фотонов и электрон-позитронных пар. Символически каждое такое слагаемое изображается в виде диаграммы Фейнмана (рис. 10). (Метод вычислений, основанный на этих диаграммах, развил в конце 1940-х гг. Ричард Фейнман, работавший тогда в Корнелльском университете. Строго говоря, сечение рассеяния – это сумма квадратов слагаемых, представленных диаграммами.) Добавление одной внутренней линии в последнюю приводит к умножению соответствующего слагаемого на коэффициент, примерно равный фундаментальной константе природы, известной как постоянная тонкой структуры. Она довольно невелика – 1/137,036. Следовательно, замысловатые диаграммы приводят к маленьким слагаемым. Поэтому, взяв всего несколько простых диаграмм, мы можем вычислить сечение рассеяния электронов с высокой точностью. (Именно благодаря этому можно предсказывать атомные спектры с почти ничем не ограниченной точностью.) Что касается сильных взаимодействий, то для них константа, играющая роль постоянной тонкой структуры, равна не 1/137, а порядка единицы. Соответственно слагаемые с замысловатыми диаграммами сравнимы со слагаемыми, отвечающими простым диаграммам.

Рис. 10. Примеры фейнмановских диаграмм. Здесь изображены одни из простейших фейнмановских диаграмм для рассеяния электрона на электроне. Прямые линии символизируют электроны и позитроны, волнистые – фотоны. Каждая из диаграмм представляет собой определенное число, которое зависит от импульсов и спинов налетающих и вылетающих электронов. Сечение рассеяния – это сумма квадратов всех таких чисел, отвечающих всевозможным фейнмановским диаграммам. Вклад каждого графика в общую сумму пропорционален коэффициенту 1/137 (постоянная тонкой структуры) в степени, равной числу фотонных линий. На диаграмме а) происходит обмен одним фотоном, поэтому она дает главный член ряда, пропорциональный 1/137. Диаграммы б), в), г) и д) представляют собой следующие по величине «радиационные» поправки к а). Все они входят с множителем (1/137) 2. Вклад диаграммы е) еще меньше и пропорционален (1/137) 3.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Стивен Вайнберг - Первые три минуты [litres]](/books/1068055/stiven-vajnberg-pervye-tri-minuty-litres.webp)

![Владимир Поселягин - Зург: Я – выживу. Становление. Империя [первая трилогия] [сборник litres]](/books/1077568/vladimir-poselyagin-zurg-ya-vyzhivu-stanovlenie.webp)