Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]

- Название:Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113087-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres] краткое содержание

Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вернемся, однако, к описанию ферментов и белков. Не все белки – ферменты, но все ферменты – белки. Существует множество белков, таких как белки мышц, структурные белки, скажем, в хрящах, волосах, коже, не являющихся ферментами. И все-таки белки – очень характерная для жизни субстанция; во-первых, это составная часть всех ферментов, а во-вторых, составная часть многих иных живых веществ. Структура белков проста и довольно занятна. Они представляют собой ряды, или цепи, различных аминокислот . Существует два десятка разных аминокислот, и все они могут сочетаться друг с другом, образуя цепи, костяком которых являются группы СО-NH и т. п. Белок – это всего лишь цепочки, сложенные из этих 20 аминокислот. Каждая аминокислота, по всей вероятности, служит для каких-то специальных целей. В некоторых аминокислотах в определенном месте находится атом серы; два атома серы в одном и том же белке образуют связь, т. е. схватывают цепь в двух точках и составляют петлю. В других есть избыточный атом кислорода, придающий им кислотные свойства; характеристики третьих – щелочные. В некоторых бывают большие группы атомов, свисающие с одной стороны и занимающие много места. Одна из аминокислот – пролин – в действительности не амино-, а иминокислота. Эта небольшая разница приводит к тому, что когда в цепи есть пролин, то цепь перекручивается. Если бы вы захотели создать какой-то определенный белок, то вам пришлось бы дать такие указания: здесь поместите серный крюк, затем добавьте чего-нибудь, чтобы заполнить место, теперь привяжите что-нибудь, чтобы цепь перекрутилась, и т. д. Получились бы скрепленные между собой замысловатые цепочки со сложной структурой; все ферменты, по-видимому, устроены именно так. Одним из триумфов современной науки было открытие (в 1960 г.) точного пространственного расположения атомов некоторых белков; в них 56–60 аминокислот подключены друг за другом. Было установлено точное местоположение свыше 1000 атомов (даже до 2000, если считать и водород), входящих в сложную структуру двух белков (один из них – гемоглобин). А одна из печальных сторон этого открытия проявилась в том, что из этой картины ничего увидеть нельзя; мы не понимаем, почему она такая. Именно эту проблему и следует сейчас атаковать.

Есть и другая проблема в биологии: откуда ферменты «знают», кем им стать? От красноглазой мухи рождается опять красноглазая мушка; значит, вся информация о ферментах, создающих красный пигмент, должна перейти к очередной мушке. Передает эту информацию не белок, а вещество в ядре клетки, ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Это – та ключевая субстанция, которая передается от одной клетки к другой (половые клетки, например, почти целиком состоят из ДНК) и уносит с собой инструкцию, как делать ферменты. ДНК – это «калька», печатная матрица. На что похожа эта калька, как она должна действовать? Первое – она должна воспроизводить самое себя; второе – она должна быть способна давать задания белку. Что до первого, то можно было бы думать, что это происходит так же, как воспроизведение клеток: клетки подрастают и делятся пополам. Может быть, молекулы ДНК тоже растут и тоже делятся? Нет, это исключено. Ведь атомы наверняка не растут и не делятся! Видимо, для репродукции молекул нужен другой путь, похитрее.

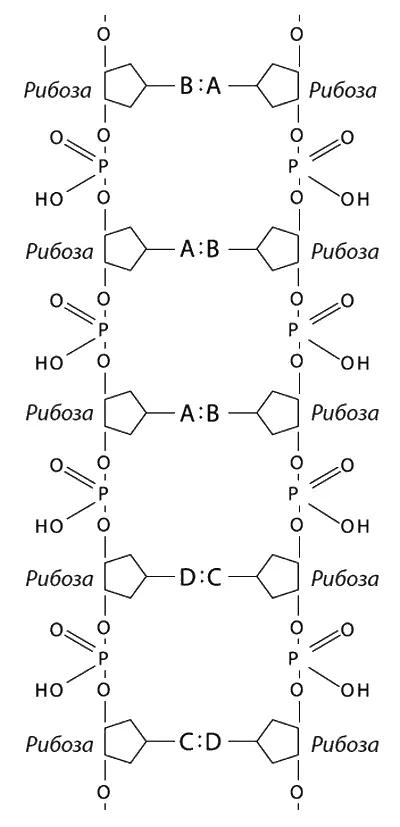

Структура ДНК долго изучалась сперва химически (составные части), затем рентгенографически (пространственная структура). В результате пришли к следующему знаменательному открытию: молекула ДНК – это пара цепочек, навитых друг на друга. Скелет каждой цепочки, хотя и похожий на белковые цепи, но химически отличный от них, – это ряд сахарных и фосфатных групп, как показано на фиг. 3.2.

Фиг. 3.2. Схема ДНК.

Из этой схемы видно, как в цепи может храниться инструкция, ибо, разняв цепочку на две нитки, вы получаете ряд веществ BAADC … ; не исключено, что этот ряд у каждого организма свой. Значит, можно думать, что каждый особый ряд ДНК содержит в себе особые указания , как производить белки.

На схеме видны пары поперечных звеньев, присоединенных к сахарным группам и стягивающих между собой две нити. Эти звенья неодинаковы; есть четыре сорта звеньев – аденин, тимин, цитозин, гуанин, обозначаемые А, В, С и D. Интересно, что не всякие звенья спариваются. Например, возможны пары АВ или CD; они размещены на двух нитях так, что «подходят друг к другу», обладают сильной энергией взаимодействия. Но С к А или В к С не подходит; если в цепи стоит С , то в другой цепи в этом месте должно быть только D. Каждой букве в одной цепи соответствует определенная буква в другой.

Как же мыслится при этом воспроизведение? Пусть цепь расщеплена на две. Как сделать другую такую же? Если в веществе клетки есть фабрика, вырабатывающая фосфат, сахар и звенья А, В, С, D (пока не привязанные к цепи), то к нашей половинке цепочки присоединятся только подходящие звенья, дополняющие BAADC , т. е. ABBCD … При делении клетки цепь разнимается посредине на две нитки, каждая переходит в свою клетку и там набирает себе дополнение.

Наконец, последний вопрос: как порядок следования А, В, С, D в ДНК определяет расстановку аминокислот в белках? Ответа пока нет. Это основная нерешенная проблема современной биологии. Пока мы располагаем только какими-то обрывками информации об этом. В клетке имеются мельчайшие частички – микросомы; сейчас известно, что в них и вырабатываются белки. Но микросомы находятся не в ядре, не там, где находится ДНК со своими инструкциями. По-видимому, в этом есть какой-то смысл. Известно, однако, что от ДНК отрываются кусочки молекул, не такие длинные, как ДНК, несущая в себе всю информацию, а нечто вроде некрупных ее долек. Называют их РНК, но не в этом дело. Это нечто вроде уменьшенной копии ДНК. Известно, что РНК как-то переносит в микросому сообщение о том, какой сорт белка нужно изготовить. (Этот факт уже известен.) После этого в микросоме образуется белок. Это тоже известно. Но различные детали того, как аминокислоты входят в белки и как они располагаются в согласии с кодом, зашифрованным в РНК, пока не известны. Мы не умеем читать этот код. Если «написано», например, АВССА , то мы не знаем, какой белок будет приготовлен.

Право же, ни одна наука, ни одна отрасль знаний не движутся так бурно по всем направлениям вперед, как биология. Но если б мы должны были назвать то самое главное, что ведет нас сейчас все вперед и вперед в наших попытках понять явление жизни, мы обязаны были бы сказать: «все тела состоят из атомов» , всё, что происходит в живых существах, может быть понято на языке движений и покачиваний атомов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/1068056/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov.webp)

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/1082376/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman.webp)